Mille.

Un nombre qui laisse songeur.

Un nombre qui interpelle par sa grandeur.

Un nombre qui indique que l’on passe dans la cour des grands lorsque l’on y a recours.

Selon le chiffre que l’on place devant, ou dans la colonne des centaines et des dizaines, on peut alors faire allusion à un salaire ou à une époque de notre Histoire. Voir à un nombre d’abonnés sur un réseau social lorsque l’on commence à avoir de l’influence.

En ce qui me concerne, ce n’est rien de tout ça. C’est quelque chose de beaucoup plus personnel. À la rigueur, cela pourrait correspondre à mon nombre d’échecs accumulés depuis le début de mon existence. Mais là, en l’occurrence, il s’agirait plutôt d’une victoire. Celle d’avoir atteint les mille jours d’assiduité dans la tenue de mon journal intime.

Ce n’est pas quelque chose que j’ai prémédité, ou même que je me voyais tenir sur le long terme. Au contraire, j’ai abandonné suffisamment de projets pour ne pas me faire d’illusions. Lorsque j’ai posé les premiers mots, je voyais juste cela comme un moyen de poser mes pensées à plat. Comme un moyen de me reconstruire après avoir été brisé en mille morceaux.

J’ai donc fait preuve de patience en rassemblant les pièces du puzzle que j’étais. Une pièce à la fois, un jour à la fois. C’est quelque chose d’un peu abstrait lorsque l’on débute une nouvelle routine. Plus on progresse, plus on a l’ambition d’en faire quelque chose de solide, de permanent. Puis, on doit faire face aux difficultés du quotidien, aux imprévus. Mais quoi qu’il arrive, j’ai toujours veillé à entretenir ce dialogue interne avec moi-même.

J’en ai donc fait des milles et des cent pour en arriver là, même si j’ai surtout fait des cents avant ce fameux millième. J’en ai mangé des mille-feuilles à chaque nouveau palier pour me récompenser. Et entre temps, j’avais déjà dépassé depuis longtemps les mille feuillets dans mon journal.

J’ai donc réussi à reconstituer l’image de ce puzzle de mille pièces. Même si l’on dit qu’une image vaut mieux que mille mots, j’ai également continué en parallèle mon minimum de 1500 mots journalier. Il s’agit là d’une seconde routine d’écriture qui est née d’une profonde réflexion dans ce même journal. À terme, l’objectif est également de lui faire franchir ce cap symbolique. Dernièrement, j’ai franchi le palier des 810 jours d’écriture sans interruption et voici les dernières avancées:

Semaine 22 – du lundi 30/05 au dimanche 05/06: 10544 mots

Semaine 23 – du lundi 06/06 au dimanche 12/06: 10580 mots

Semaine 24 – du lundi 13/06 au dimanche 19/06: 10569 mots

Semaine 25 – du lundi 20/06 au dimanche 26/06: 10588 mots

Ce n’est donc qu’une question de temps avant d’amener cette routine à un niveau supérieur. En attendant de briller de mille feux ou de faire autant de bruit que mille tonnerres, je retourne écrire dans mon journal.

FILMS

Malgré une programmation plus que tentante, j’ai préféré attendre la fête du cinéma pour rattraper mon retard à moindre cout. En attendant, il a bien fallu que je comble ce besoin par d’autres films, et on peut dire que j’ai légèrement exagéré ma consommation… Je vais donc rapidement passer sur l’ennuyeux I Frankenstein et mon dixième visionnage de l’excellent Aquaman, pour m’attarder sur la rétrospective de la saga Jurassic Park. Le premier reste un classique, Le monde perdu met à l’honneur les Raptors et les répliques de Ian Malcolm sont cultes. Quant à Jurassic Park 3, c’est une séquelle vraiment très gênante à l’intrigue téléphonée… Vraiment.

Vient ensuite Jurassic World qui est pour moi la suite logique qu’aurait dû prendre le premier opus de Steven Spielberg. L’ouverture du parc des années plus tard se situe dans le prolongement de celui-ci, même si bien des pistes narratives auraient pu être exploitées. Je pense notamment à la société concurrente pour laquelle Dennis Nedry vole des embryons de dinosaures, avant d’être sauvagement attaqué lors de son périple. Ces données auraient pu être récupérées par cette firme du nom de Biosyn pour monter son propre parc: Jurassic World. Cela aurait au moins évité de voir les mêmes erreurs répétées par les mêmes personnes au nom d’InGen.

Et que dire de cette rumeur qui voyait en Owen, le personnage incarné par Chris Pratt, une version adulte de Tim, le petit-fils de John Hammond. Son vécu lors du premier opus permettait d’avoir un développement très intéressant… Mais il y a suffisamment de matière dans Jurassic World pour s’amuser, à commencer par le dressage des Raptors. Les voir évoluer aux côtés d’Owen sur sa moto est un grand moment. Seule l’arrivée de Blue au ralenti lors du climax vient un peu ridiculiser cette image de prédateur surpuissant. Hormis ce petit détail, ce nouvel épisode parvient à se détacher de la précédente trilogie en allant puiser du côté de Avatar.

On retrouve cette combinaison entre jungle, monstres exotiques et militaires prêts à en découdre qui rappellent le chef d’oeuvre de James Cameron. Étonnamment, les Gremlins ne sont pas loin non plus avec des hybrides de têtes de T-Rex montés sur des corps de ptérodactyles. C’est grotesque, mais dans le cadre du film et le discours qu’il met en avant, ça fonctionne. Je suis par contre un peu plus partagé sur le moment de comédie de Jurassic World: Fallen kingdom qui voit le corps d’Owen immobilisé et lui de lutter pour en reprendre le contrôle.

Une faute de gout d’autant plus accentuée par la situation désespérée, le sauvetage des dinosaures durant l’éruption d’un volcan, et la tonalité très sombre de cette suite. Mis en scène par Juan Antonio Bayona, ce nouveau venu dans la franchise impose sa poésie à travers des images poignantes d’animaux préhistoriques prisonniers de la fournaise. Sa réalisation donne du relief à chaque scène, à l’image de ce plan séquence autour d’une sphère en train de sombrer dans l’océan. Le cinéaste ne manque pas d’idées dans ses cadrages pour renouveler l’imagerie de cette saga.

C’est là qu’il dévoile ses racines horrifiques, que Guillermo Del Toro avait mises en avant en produisant son premier film L’orphelinat, à travers des jeux d’ombres menaçantes. C’est notamment flagrant dans le climax où la petite fille part se réfugier dans sa chambre pour une revisite des contes de fées dans tout ce qu’ils ont de plus terrifiant. Le design du nouveau spécimen, flanqué de quelques touches de jaune, donne l’impression d’être tout droit sorti du jeu Dino Crisis. Une influence plutôt claire, mais qui ne cache pas le fait que le film recycle impunément des situations du premier Jurassic World (qui en faisait de même avec Jurassic Park) ainsi que Le monde perdu.

Fort heureusement, la scène de gymnastique de la fille de Ian Malcolm est la seule à ne pas trouver de résonance dans ces nouveaux films. Mais la fillette au centre du récit, Maisie, n’est pas mieux lotie avec une intrigue tournant autour du clonage. Ce n’est pas vraiment ce que l’on retient dans un blockbuster de ce type. C’est néanmoins grâce à elle que l’on va pouvoir enfin voir ces créatures évoluer dans la nature pour la première fois. Me voici donc prêt pour enchainer avec le dernier volet d’ici peu. J’espère que la conclusion ne sera pas aussi ratée que celle de Bad Boys for Life. Pour le coup, ce sont eux les dinosaures d’un cinéma désormais révolu.

Si Will Smith reste encore en forme, son complice de toujours est loin d’être au même niveau. Déjà dans le 2, il voulait prendre sa retraite et lorsqu’on le retrouve ici, on se dit qu’il aurait dû. Son personnage de Marcus fait peine à voir, bouffi et enrobé, il s’enfonce un peu plus dans son rôle de sidekick rigolo. Sauf qu’il ne l’est pas. Plus beauf que jamais, l’humour de cette suite tardive n’est vraiment pas adapté à notre époque. Même la mise en scène de Michael Bay n’aurait rien pu changer à cette débâcle. Il fait tout de même une apparition devant la caméra de ses remplaçants: Adil El Arbi et Bilall Fallah.

À eux deux, ils n’arrivent pas à la cheville du diptyque de Michael Bay. Le duo fait donc son possible pour masquer cela à travers des artifices à base de néons, de lumières colorées qui baignent l’écran, des fumigènes pastel… Des écrans de fumée loin de faire illusion, mais dont ressort tout de même un plan intéressant, à la verticale, lors de la bataille finale. Une fois celle-ci terminée, un quatrième épisode est teasé, tout en prenant soin de trouver un nouveau partenaire à Will Smith. Un changement nécessaire afin de redonner du sang neuf à ce duo en perte de vitesse.

En l’état, ce dernier Bad Boys fait donc peur à voir, mais pas autant que Conjuring: les dossiers Warren pour des raisons totalement différentes. Réalisé par James Wan, j’ai pu revoir ce que je considère comme étant L’exorciste de cette nouvelle génération. Plus encore lorsque l’on sait que tout ceci est basé sur des faits réels. Autant qu’il puisse l’être. En tout cas, cela renforce l’atmosphère autour de cette histoire où l’on peut déjà croiser Annabelle avant qu’elle n’ait son propre spin-off. Idem pour la Nonne, terrifiante à souhait, que l’on peut voir dans Conjuring 2: le cas Enfield.

La première apparition de cette entité se fait par l’intermédiaire d’un jeu de miroir aussi astucieux que propice au sursaut. Les autres entrées de champs de la Nonne sont du même acabit comme la scène du tableau qui est un pur moment de tension. Mais s’il y a un autre personnage qui aurait mérité un film indépendant pour en retracer l’origine, c’est bien l’homme tordu. Son animation est impressionnante et son design évoque celui du Slender Man. Avec ces deux figures du mal, la saga Conjuring montre qu’elle est un sacré vivier de menaces diaboliques et iconiques.

Mais ce bestiaire ne serait rien sans la mise en scène de James Wan pour les mettre en valeur. Depuis le premier, le réalisateur a gagné en virtuosité et en inventivité. Ses mouvements de caméra vont parfois jusqu’à rendre hommage à Evil Dead dans sa manière d’incliner le cadre pour accentuer les temps forts. Un classique parmi tant d’autres que le cinéaste utilise pour mieux en détourner les codes. L’attente du spectateur s’en trouve ainsi prise à revers lorsqu’un personnage extérieur, ou plus précisément un représentant de l’autorité, comme la police et les journalistes, est pris à parti.

C’est généralement le genre de moment pour décrédibiliser les victimes de ce qu’elles subissent en privilégiant l’absence de réaction. Comme à chaque fois que l’on essaye de prouver quelque chose. Là, c’est le contraire. Les personnages principaux y trouvent des témoins fiables pour attester de leur malédiction. Ce contre-pied permet de garder un rythme trépidant malgré une durée de 2h15, ce qui est assez long pour un film d’horreur. On sent que James Wan a essayé de repousser les limites du genre, tellement que je me suis demandé comment il allait parvenir à livrer un troisième opus supérieur à celui-ci.

S’il n’y est pas parvenu, c’est tout simplement parce qu’il n’est pas derrière la caméra pour Conjuring 3: sous l’emprise du diable. Son successeur, Michael Chaves, a alors l’intelligence de ne pas vouloir faire mieux, mais de faire différemment. Il maintient une forme de continuité avec le travail de James Wan, tout en laissant une plus large place aux effets d’optiques. Pour les besoins de son intrigue, il sort également de l’habituelle maison hantée pour s’aventurer entre les murs d’une prison. Voilà qui renouvelle les décors après deux films dans une demeure maudite, et un troisième qui s’y déroule partiellement.

Ce lieu symbolique est d’ailleurs l’occasion d’y voir les meilleures scènes comme ce gamin qui se contorsionne pendant un exorcisme (précédée d’une référence à l’affiche du film de William Friedkin), ainsi que la séquence du waterbed. Moi qui redouter le pire avec l’absence de James Wan pour conclure sa trilogie, j’ai été surpris de voir à quel point celle-ci formait un tout cohérent. Bien sûr, le créateur de cette franchise aurait surement accouché du meilleur opus s’il en avait eu les commandes, mais en l’état Michael Chaves s’est révélé tout à fait à la hauteur.

Ce n’était pas gagné d’avance et bien d’autres s’y sont risqués en voulant surfer sur la vague initiée par James Wan. Ce dernier a développé ce qui s’appelle le Conjuring Universe, mais aussi bien malgré lui toute une série de pales copies. C’est ainsi que j’ai découvert The Boy, alias Brahms, une version masculine d’Annabelle. Tout comme elle, cette poupée dispose du même potentiel de flippe. Pour la mettre en valeur, William Brent Bell opte pour une approche classique, mais non moins classieuse. Chaque plan a bénéficié d’un soin tout particulier afin de créer une atmosphère glauque autour de Brahms.

Mais plus l’histoire avance, plus la suspension d’incrédulité, chère à la stabilité de tout film, est mise à rude épreuve. En cause: l’héroïne qui a un comportement de plus en plus improbable malgré tous les signaux d’alerte qui lui disent de quitter les lieux. Difficile donc de s’identifier à un personnage qui décide envers et contre tout de rester sur place et de continuer à jouer à la poupée plutôt que de mettre de la distance avec. À cette incompréhension s’ajoute un twist final qui s’éloigne de l’image de la poupée maudite pour aller dans une autre voie. Plus malsaine encore.

Un choix surprenant qui inscrit d’emblée The Boy dans la lignée de films comme Esther, plus que d’Annabelle, et lui permet de s’émanciper de cette figure. Pas de quoi crier au génie, pas plus que de hurler au scandale. Aussitôt vu, aussitôt oublié, j’aurais aimé qu’il en soit de même pour Venom: let there be Carnage. Tout est dans le sous-titre, ce qui a dû grandement faciliter les jeux de mots pour la presse au moment de la sortie en salle. Pour ma part, je n’avais pas pris ce risque et j’ai attendu de le voir chez moi pour me conforter dans mon idée d’avoir économisé le prix d’une place.

Pourtant, sur le papier, le projet était plutôt bien parti. Déjà, vu la qualité du premier, il était difficile de faire pire. La venue de Carnage était la promesse d’avoir un antagoniste enfin charismatique. Enfin, la nomination de Andy Serkis à la réalisation augurée de bonne chose tant la thématique était en accord avec le personnage qui l’a révélé au grand public. Je parle bien évidemment de Gollum qui était un véritable rôle de composition en tant qu’être souffrant d’un dédoublement de la personnalité. Il faut croire qu’il a fait appel à Smeagol pour mettre en scène cette séquelle.

Celle-ci voit donc le retour de Tom Hardy devant la caméra, mais aussi dans les coulisses au poste de scénariste. Une promotion que j’avais interprétée comme une tentative de sauver son personnage d’Eddie Brock, dont l’écriture était loin de valoir celle de son incarnation des comics. Une sorte d’aveu d’un acteur bloqué dans un rôle dont il tente de reprendre le contrôle en prenant les commandes du scénario. Mais je faisais fausse route. Au contraire, si Tom Hardy a contribué au script, ce n’est en aucun cas pour l’améliorer, mais bien pour l’achever.

Entre ses mains, Venom devient une sorte de sidekick rigolo de service qui erre dans les boites de nuit avec des colliers fluorescents, qui refuse de manger des poulets… Carnage n’est pas mieux lotie, mais à au moins pour lui la folie de son interprète en guise d’excuse. Woody Harrelson en fait des caisses tandis que son symbiote devient un cartoon ambulant lorsqu’il prend le relais. C’est simple, on se croirait dans un dessin animé devant le potentiel cheaté de ce monstre capable d’avoir son propre système d’exploitation lorsqu’il pirate un ordinateur, ou encore d’être une tornade digne de The Mask.

Bien entendu, le rendu de ce nouveau méchant n’est pas aidé par des effets spéciaux bien en deçà du premier film. Reste une séquence animée qui sort du lot pour s’intéresser à l’enfance de Cleytus Cassidy. Le style graphique correspond en tout point à la personnalité dérangée de ce tueur en série, et tout un film avec ce genre de graphisme lui aurait assurément rendu hommage. Mais cela ne représente que moins de deux minutes sur à peine plus d’une heure et demie. Conscient du résultat catastrophique, Andy Serkis a au moins la décence de ne pas nous imposer un montage interminable.

Reste encore la scène post-générique à affronter avant d’en finir avec cette deuxième aventure du symbiote. Elle nous tease l’arrivée de Venom dans le MCU, plus précisément dans Spider-Man: no way home, de la pire des façons. Par un concours de circonstances, doubler d’un timing cosmique, Venom fait part à Eddie de la mémoire collective des symbiotes au même moment que le sort lancé par Doctor Strange dans le troisième volet de Spidey. Cela a donc pour effet de transporter la créature et son hôte dans la dimension de Marvel Studios.

Ainsi, lorsque Venom reconnait Peter à l’écran, comme étant une personne recherchée par les autorités pour avoir tué Quentin Beck, il fait surtout allusion à celui de Spider-Man 3. En effet, un variant du symbiote avait déjà affronté l’homme-araignée et avait appris son identité dans ce dernier opus de Sam Raimi. Pour plus de compréhension, je pense que des images, même fugaces, de ce dernier film auraient été plus que bienvenue pour remettre les choses dans leur contexte. Le multivers est loin d’être un concept facile à appréhender pour des spectateurs aptes à apprécier Venom: let there be Carnage.

C’est une chose difficilement concevable, mais pourtant ce film a fait un très bon score au box-office. Si Tom Hardy avait dans l’idée de saboter sa propre franchise à coup de beaufitude pour ne pas avoir à rempiler une troisième fois, c’est plutôt rater. Ou alors peut-être est-ce un challenge lancé à la production de ce long-métrage pour faire pire que le premier… Si c’est le cas, alors je ne serai pas surpris d’apprendre que ce genre de défi a été accepté sur l’application au centre de Nerve. Et relevé avec brio.

C’est sur ce concept que repose le récit de Henry Joost et Ariel Schulman qui se proposent de suivre une bande de jeunes accros à ce nouveau réseau social qui donne son titre au film. Dans les faits, ce point de départ n’a rien de déconnant lorsque l’on voit à quel point notre génération s’expose sans aucune pudeur, ni éthique. Et même jusqu’à se mettre en danger comme avec le jeu du foulard par exemple. C’est donc le cas également ici, a ceci prêt que cette communauté se divise en deux avec d’un côté les voyeurs, et de l’autre les joueurs.

Ainsi, les premiers proposent des défis au second qu’ils choisissent de relever dans un temps imparti, et en échange d’une somme d’argent. Un moyen de tester ses limites tout en empochant des pactoles à mesure que l’on se prête au jeu. C’est ce que va découvrir l’héroïne, Vee, en rencontrant Ian, un joueur qui semble avoir quelque chose à cacher. Incarné par Dave Franco, ce personnage va permettre d’en savoir plus sur cette application smartphone qui fait débat même auprès de ses plus fervents utilisateurs.

Dans un monde de faux semblant à base de filtre, le jeu action ou vérité n’a plus sa place et il est donc assez logique de voir que tout ceci ne se base que sur des gages. Qui plus est IRL. Tout ceci m’a rappelé l’application présente dans la saison 3 de Westworld. Le côté marché du crime en moins bien sûr. Au final, j’ai été assez surpris par ce pitch qui exploite plutôt bien son idée de base. Sorte de version moderne et trash de Jeux d’enfants, avec une ambiance à la American Nightmare pour les dérives de notre société.

SÉRIES

C’était mieux avant. Ce n’est pas forcément vrai pour tout et j’ai tendance à avoir de l’indulgence avec les choses qui ont bercé mon enfance. Par ce prisme, tout y est plus grand, plus beau, plus spectaculaire. Mais avec du recul, ces oeuvres qui m’ont vu grandir ne devraient pas faire l’objet de remake. Certaines sont le reflet de leur époque comme K-2000 et Creepshow dont j’ai pu découvrir de nouvelles versions. Deux séries très différentes et qui pourtant se ressemblent dans leurs défauts.

En ce qui concerne K-2000, j’étais curieux de voir comment le sujet d’un véhicule intelligent allait être réinterprété à l’heure où les voitures autonomes sont devenues courantes. Cela fait partie des équipements en série sur la majorité des modèles comme le GPS qui parle au conducteur et des tas d’autres fonctions amenées à se démocratiser. En cela, la série avec David Hasselhoff était en avance sur son temps, tellement que la refaire maintenant n’avait pas vraiment de sens.

Mes doutes se sont confirmés avec le pilote, puis la totalité de cette saison de 17 épisodes de ce qui est titré comme Le retour de K-2000. Knight Rider, en version originale, récupère au passage la typographie de la licence Terminator pour s’afficher, et ce n’est pas la seule chose que cette série va reprendre à son compte. Cette nouvelle mouture pille allègrement dans James Bond et ses voitures bourrées de gadgets, ou encore dans Transformers histoire de dénaturer un peu plus le concept original.

Ce genre de délire est accompagné d’effets spéciaux complètement à la ramasse. Il en ressort des moments gênants à chaque fois que Kitt nous montre d’une de ces nouvelles prouesses. D’ailleurs, cette intelligence artificielle entretient le même type d’interaction avec son conducteur que Tony Stark avec Jarvis. Une inspiration appuyée par l’emploi de certaines musiques rock (à défaut de retrouver le thème original de la série), comme avait pu le faire le premier film Iron Man sorti un peu avant.

Sur ce point, il aurait été intéressant de découvrir que Kitt était le résultat d’un transfert de conscience plutôt qu’un énième programme. Paradoxalement, cela reste le personnage le plus complexe de la série, avec rien de moins que Val Kilmer pour faire la voix, comparer à la brochette d’acteurs qui gravite autour. Son conducteur n’a rien de charismatique et ceux qui sont chargés de le guider à distance sont des clichés ambulants: le geek de service et la sexy intello.

Reste David Hasselhoff qui y va de son caméo dans le premier épisode avant de déserter les lieux. Une manière de légitimer cette nouvelle version de ce qui a fait son succès, mais surtout de l’inscrire en tant que prolongement à la série originale. Il reprend donc son rôle de Michael Knight en guise de passage de relai avec son successeur. Malgré tout, j’aurais aimé que ce retour se fasse en tant que personnage principal afin que cette suite en soi vraiment une.

Au même titre que ce héros des temps modernes, comme le disait le générique d’antan, le design du bolide avait également son importance. Le premier modèle possédait des lignes très fluides et un intérieur propice à émerveiller tous les enfants de l’époque. Même si la moitié de ces boutons lumineux ne servaient à rien, j’étais complètement sous le charme de ce tableau de bord. Cette nouvelle version n’est en rien attrayante, ci n’est pour les amateurs de tuning.

C’est avec ce genre de remarque que l’on peut voir à quel public s’adresse la production. Les amateurs de Fast and Furious seront donc servis, avec la présence de l’acteur de Han, mais aussi déçu par cette série qui peine à s’assumer. Et pour meubler le reste de la saison, Le retour de K2000 ira piocher du côté de Point Break puis du Transporteur et même Speed y passe aussi. Il ne manque plus que Taxi pour compléter cette décharge de pièces détachées où s’alimentent les scénaristes.

Au final, cette série ira rejoindre le remake de MacGyver en termes de réalisation, de jeux d’acteur, de scénario… Tout y est bas de gamme, exactement comme Creepshow que j’ai pris à tort comme étant un reboot des Contes de la crypte. Une méprise qui s’explique par la présence d’un narrateur cadavérique ouvrant chaque épisode. De plus, ces deux séries ont comme source d’inspiration les comics EC que l’on peut d’ailleurs voir en ouverture de chaque histoire.

Le rendu laisse à désirer à l’écran entre les pages qui se tournent et les cases qui prennent vie. Si l’idée était d’avoir un résultat datant des prémisses de l’animation 3D, alors c’est très réussi. Toujours est-il que comme première impression, j’ai vu mieux. Et la suite ne m’a pas plus convaincu. Pourtant, chaque épisode était une nouvelle chance de me laisser happer par cette première saison, car basé sur le concept d’anthologie.

Au programme: 6 épisodes eux-mêmes découpés en deux courts récits. Dans l’esprit, cela m’a rappelé le double programme qu’avaient remis au gout du jour Quentin Tarantino et Robert Rodriguez avec Le boulevard de la mort et Planète Terreur. Ces histoires indépendantes, que l’on pourrait presque réduire à une compilation de courts-métrages, sont dans la même lignée horrifique. Mais j’ai beau être client de ce genre en particulier, je suis loin d’y avoir trouvé mon compte.

La faute à une absence de justification totale à propos des événements surnaturels qui font irruption dans la vie des personnages. Aucune explication ne viendra donner l’origine de la maison de poupée, l’homme dans la valise, le doigt maudit et j’en passe parmi l’étendue du bestiaire. Bien sûr, il faut garder une part de mystère, mais une histoire, peu importe le genre dans lequel elle évolue, implique de clarifier les motivations de ses intervenants. Là, ils se contentent de réagir à ce qui leur arrive sans plus de curiosité.

J’ignore s’il faut mettre en cause le faible budget qui ne permet pas de réaliser certaines idées, ou si c’est le format très court qui implique d’aller droit au but, mais cela m’a laissé sur ma faim. Malgré tout, et contrairement au Retour de K2000, cette série a été renouvelée et est toujours d’actualité avec une quatrième saison qui ne va pas tarder à voir le jour. En ce qui me concerne, ce n’est pas dans mes plans de continuer Creepshow.

TRAILERS

Gotham Knights

À ne pas confondre avec le jeu vidéo qui portera le même titre, et sera une suite officieuse à Arkham Knight, il s’agit là d’une nouvelle série CW. Située dans l’univers de Batman, elle est destinée à terme à s’intégrer avec les autres shows de la chaine comme Flash. Dès les premières images, on retrouve cette paresse dans la réalisation ainsi qu’un casting composé pour l’essentiel de jeunes ados. Il y aura, entre autres, le fils de Bruce Wayne, la fille du Joker et une certaine Carrie Kelley. Ce nom est apparu pour la première fois dans le comics The Dark Knight Returns où elle endossait le rôle d’une Robin. Ici, on ne peut pas dire que l’oeuvre de Frank Miller ait servi de référence. Vu l’ambiance, je parierais plus sur quelque chose dans la lignée de Gotham Academy.

Black Adam

Après un teaser, dont on retrouve quelques plans ici, Black Adam se dévoile un peu plus dans cette bande-annonce. Lui et d’autres héros de l’univers DC. Des personnages moins grand public, mais tout aussi intéressants comme Hawkman qui réussit son passage du comics au cinéma sans souffrir du ridicule. Idem pour Doctor Fate, interprété par Pierce Brosnan, dont le design est très fidèle à sa version de papier. Pour ce qui est du scénario, il est encore impossible d’en terminer les lignes principales à travers ces images. Ce qui en ressort le plus, ce sont les quelques touches d’humour, mais aussi une ambiance à la Black Panther. Que ce soit à travers certains visuels, comme des vaisseaux, ou la musique, tout cela rappelle furieusement le super héros de chez Marvel. Une inspiration qui est surement due au fait que dans les comics, Black Adam prend la tête du Kahndaq, un pays d’Afrique du Nord. C’est ce que semble indiquer la géographie des lieux de ce trailer où l’action prédomine.

The sandman

Malgré la renommée de cette oeuvre de Neil Gaiman, je n’ai jamais lu les comics à l’origine de cette nouvelle série. Et je sens que c’est une erreur que je ne vais pas tarder à réparer tant ce que j’y ai vu m’a époustouflé. Dans l’esprit de l’adaptation d’American Gods, tout semble complètement démesuré dans son traitement. Il n’y a qu’à voir ce palais avec un pont qui émerge grâce à deux bras de pierre, ou encore la composition des cadres, pour s’en convaincre. C’est propre, et cette épure contribue à cette ambiance onirique. La morphologie de Tom Studdidge correspond quant à elle au peu que j’ai pu voir du marchand de sable tel qu’il est représenté par les dessinateurs sur ce titre. Bien entendu, tout ne sera pas fidèle, mais n’ayant pas de point de comparaison, j’attends avec impatience The Sandman.

Prey

La proie en question du titre se révèle enfin à travers cette bande-annonce. Préquelle à Predator, et à cette mythologie en général, ce chasseur extraterrestre sera donc opposé à une indigène. Une femme forte qui va s’imposer auprès de sa tribu et qui va attirer l’attention de ce prédateur. Dans ce mélange des genres, il est impossible de ne pas voir une sorte de The revenant, pour l’attaque avec l’ours, mixé avec Outlander. Ce film, avec Jim Caviezel en tête d’affiche, voit un vaisseau se crasher sur terre au temps des vikings pour confronter ces derniers avec un Alien sorti de l’épave. C’est ce que j’espère retrouver au cours de ce long-métrage dont plusieurs temps forts se font déjà ressentir. Je pense notamment aux colons qui débarquent avant de se faire massacrer, ou encore à cette forme invisible qui court dans les hautes herbes.

Avalonia l’étrange voyage

Cette nouvelle production Disney est au coeur de la polémique, puisque privé de sortie cinéma sur notre sol. En cause: la chronologie des médias qui ferait arriver assez tardivement le film sur la plate-forme de streaming du studio. Et il est bien dommage de ne pas pouvoir y assister sur un grand écran tant ces premières images sont colorées à souhait. Cela semble être une histoire qui invite au dépaysement le plus total, même si l’on ne sait pas encore de quoi il en retourne.

Vesper Chronicles

Une odyssée Bio-punk, voilà comment est décrit ce film de science-fiction. Une définition qui intrigue et dont les images sortent de l’ordinaire lorsqu’il s’agit d’évoquer un monde post-apocalyptique. Celui-ci est parcouru par une fille sur qui reposent bien des responsabilités de par son don. Elle semble capable d’interagir avec tout ce qui est organique, mais surtout loin d’être la faune et la flore habituelle. Le Annihilation de Alex Garland n’est pas loin en termes d’inspiration, ce qui me hype d’autant plus.

Nope

Depuis que j’ai vu Get out et Us, le nom de Jordan Peele est pour moi synonyme de génie. Avec ce troisième film, le cinéaste s’intéresse à une sorte de nuage sans que l’on en sache la véritable nature. Du moins, j’ose croire que le réalisateur n’a pas été négligeant au point de spoiler son propre film avec les derniers plans de cette bande-annonce. J’ai envie de répondre non. Quand bien même cela pourrait s’avérer être une menace extraterrestre dissimulée derrière les cieux, j’imagine que cela sera traité avec bien des rebondissements. Rien n’est jamais ce qu’il semble être dans le cinéma de Jordan Peele.

COMICS

J’ai beau être un fan absolu de Batman, je n’adhère pas forcément à tout ce qui se fait dans cet univers. Pourtant, j’ai aimé bien des variantes du personnage comme Little Gotham par exemple, que j’ai trouvé génial même si c’est pour un public très enfantin. La preuve que l’homme chauve-souris arrive à rassembler les personnes de 7 à 77 ans sans perdre de sa superbe. A priori, il était donc acquis que j’y trouve mon compte avec les trois tomes de Gotham Academy et pourtant, ce fut loin d’être le cas.

À destination des adolescents, l’histoire met en scène cette même tranche d’âge au sein de la Gotham Academy du titre: une école financée par Bruce Wayne. Mais ce n’est là qu’une façade puisque l’histoire puise allègrement dans la mythologie de Harry Potter. Il suffit de remplacer Poudlard par l’institution en question, le fantôme de Mimi Geignard par celui de Millie Cobbelpot, le troll par Killer Croc et vous obtenez La chambre des secrets version Batman. Il y a même une allusion au basilic au cas où l’on n’aurait pas cerné cette référence littéraire.

Le problème c’est qu’il s’agit là de deux univers très fort dans leur identité. Ce faisant, ce mariage ne rend honneur ni à l’un, ni à l’autre. Au contraire, le premier tome peine à exploiter son concept, prisonnier de sa source d’inspiration qu’est celle du sorcier à lunettes. Cette imagerie et ces allusions prennent bien trop de place pour s’inscrire dans le bat-universe. Malgré tout, les deux auteurs que sont Becky Cloonan et Brenden Fletcher s’obstinent à vouloir intégrer leur histoire à la continuité officielle.

Une fausse bonne idée qui contraint le lectorat à lire les tomes de Batman Eternal pour comprendre certains personnages. Situer cette histoire hors continuité aurait été bien plus judicieux pour prendre plus de liberté, autant avec la mythologie du chevalier noir qu’avec celle d’Harry Potter. Cette sensation est d’autant plus accentuée qu’avant même d’ouvrir la première page, j’étais persuadé qu’il s’agissait là des jeunes années de Bruce Wayne sur sa scolarité. Passer cette déception, j’avais alors mis tous mes espoirs vers sa progéniture.

En effet, Damian Wayne fait son entrée dans la dernière case et compte tenu de la personnalité du gamin, cela n’augurait que du bon pour le deuxième tome. Hélas, il ne fera que de la figuration, comme son père d’ailleurs. Son admission à l’école avait pourtant de quoi offrir des histoires beaucoup plus intéressantes que celles qui rythme la vie d’Olive Silverlock, Maps, Colton, Pomeline et Kyle. À eux cinq, il n’arrive même pas à la cheville de Damian qui aurait pu porter le récit à lui tout seul grâce à son charisme.

Mais non, à peine arrivé et aussitôt viré, ce qui n’est guère étonnant de sa part et en accord avec le comportement du fils de Bruce et Talia. De toute façon, il se serait surement beaucoup épanoui dans une école comme celle qui est présentée dans Deadly Class. Quoi qu’il en soit, ce deuxième tome laisse donc place à de courts récits types Chair de poule, et même si j’adore cette anthologie qui a bercé mon enfance, on est encore loin de ce niveau de frisson.

Enfin, le dernier tome réunit tout ce qui me rebute dans un comics entre les différents dessinateurs, aux styles très différents, qui se succèdent, les planches bavardes au possible et le crossover avec une autre série, on peut dire que j’ai été servi. Aux tribulations, guère palpitantes, de notre groupe de héros vient donc se greffer l’event Robin War qui à l’air bien plus passionnant à suivre. Mais faute de contexte, ce n’est qu’un défaut de plus dans un tome qui en compte déjà beaucoup trop.

L’écriture est tellement brouillonne que j’ai même cru qu’il s’agissait d’un crossover de plus lorsque j’ai vu le personnage de Powers se joindre à l’intrigue. Oui, le méchant de l’univers futuriste de Batman Beyond. Mais la déception étant déjà d’actualité depuis le premier tome, je ne me suis pas plus offusqué par cette aberration scénaristique, bien trop content d’enfin en finir avec Gotham Academy.

Dire que je n’ai pas aimé est un euphémisme, mais je contenterais d’en conclure par le fait que je ne faisais pas partie du public cible. Cela me semble plus correct envers ceux qui y ont trouvé leur compte et qui sont friands de récits Young adult. Dans le même genre, j’ai préféré Nightwalker qui proposait un jeune Bruce Wayne moins dans les clichés adolescents. Pour ce qui est de l’inspiration d’Harry Potter qui sert de base à Gotham Academy, je suis bien plus attiré par la proposition de Marvel, Strange Academy, qui semble plus adapter pour s’en approprier les codes.

JEU VIDÉO

Qui est le plus fort entre Batman et Superman? Entre Green Lantern et Wonder Woman? Stan Lee, bien qu’il n’ait jamais officié pour l’éditeur DC Comics, avait répondu à cette question: celui que l’auteur souhaite voir gagner. Peu importe leur pouvoir, le scénariste trouvera toujours une solution pour donner l’avantage à sa préférence. Mais avec un jeu comme Injustice: les dieux sont parmi nous, les compétences du joueur vont être mises à rude épreuve pour prouver que leur poulain est bien digne de l’emporter.

Mais avant d’en arriver aux mains, il faut bien une justification pour en découdre. C’est là que ce jeu surprend. Habituellement, les adaptations de comics ne sont pas les mieux servies lorsqu’il s’agit de retranscrire cet univers très complexe et codifié. Pire encore pour les jeux de combat qui n’ont besoin que d’un prétexte pour se foutre sur la gueule. Et pourtant, le scénario n’est pas en reste. Au contraire, je dirais même que c’est du très haut niveau pour les fans de la Distinguée Concurrence.

Le mode histoire se révèle être passionnant à suivre. Tout commence par le meurtre du Joker par Superman. Un parti pris audacieux qui se justifie par le fait que le clown a forcé l’homme d’acier à tuer sa bien-aimée en lui faisant croire qu’il combattait Doomsday. Non seulement Lois Lane était enceinte, mais en plus cela a conduit à la destruction de Metropolis par une ogive nucléaire. Ces circonstances font que Kal El décide d’imposer sa loi au reste du monde afin que ce genre de drame ne se reproduise plus.

Bien évidemment, tout cela ne prend pas place dans la continuité officielle, et pour cause, il s’agit d’une réalité parallèle. Une parmi tant d’autres, le concept du multivers va donc être l’occasion de rencontrer des versions alternatives de ces personnages iconiques. Certains d’entre eux vont être enlevés à leur réalité pour rejoindre les rangs de la résistance face à ce Superman tyrannique. Et pour que le combat soit plus équitable, le récit introduit des pilules kryptoniennes qui augmentent la force de ceux qui les consomment.

Le reste de l’intrigue sera ponctué de multiples rebondissements jusqu’au fameux boss final. Intéressant de bout en bout, on est donc loin d’un récit en arrière plan. Même si je reconnais qu’il faut quand même être fan des comics pour suivre les différentes péripéties. Pour ma part, j’ai tellement été absorbé que j’aurais apprécié un jeu d’aventure avec ce background inédit. Ou alors au pire un beat’em all pour conserver le système de combat. Même si celui-ci est loin de valoir la simplicité de la saga Batman Arkham.

Les commandes sont loin d’être instinctives, sauf si l’on est un habitué des jeux Mortal Kombat. En effet, le titre est développé par NetherRealm et pour l’occasion, le studio est allé jusqu’à intégrer le célèbre Scorpion parmi les personnages jouables en mode arcade. L’écran se scinde alors en deux parties avec d’un côté les héros, et de l’autre les méchants. Un roster plutôt complet qui permet de tester les capacités et pouvoirs de chacun d’entre eux, sans pour autant trahir la version comics. Sauf peut-être en ce qui concerne la violence des affrontements qui est la marque de fabrique de NetherRealm.

Bien entendu, pour le plaisir du jeu, les échelles de puissance entre les personnages ne sont absolument pas respectées. Les humains se mesurent à des dieux et des méta-humains sans le moindre problème. J’aurais aimé que les développeurs poussent le vice jusqu’à incorporer certaines caractéristiques des personnages pour rendre les combats plus stratégiques. Par exemple, la faiblesse de Superman envers la Kryptonite et la magie aurait pu être exploitée, tout comme dans un environnement nocturne où ses pouvoirs diminuent. Il y avait beaucoup de possibilités à ce niveau-là.

Les développeurs ont préféré miser sur les forces plutôt que les faiblesses. Les célèbres Fatalities ont donc laissé place à des coups spéciaux qui tirent parti des pouvoirs, ou des gadgets, dont dispose le personnage. Cela donne lieu à des cinématiques impressionnantes en termes d’enchainements de coups et de destruction du décor. Qu’il s’agisse de l’asile d’Arkham ou de la tour de garde de la Justice League, ces arènes sur plusieurs niveaux sont remplies de clin d’oeil aux comics. Pour peu que l’on sache où regarder.

Les affrontements sont tellement intenses qu’il est parfois difficile de repérer des easter eggs dans les coins de l’écran. Plus encore lorsque l’on se bat contre son double. Le résultat est souvent brouillon et l’on s’y perd pour savoir quel est notre personnage. Fort heureusement, il est possible de choisir entre plusieurs skins sauf dans le mode histoire. Ce dernier a beau imposer les costumes, leur design a bénéficié d’une belle réinvention. Cela m’a même rappelé les sublimes figurines de la gamme Play Art Kai pour leur côté stylisé à outrance.

Cette liberté dans le visuel s’explique par une timeline différente de celle que l’on connait. Une dimension dans laquelle Lex Luthor ressemble à Bruce Willis pour ce qui restera un fantasme de fan. Le casting vocal français pioche quant à lui dans les adaptations cinématographiques de chez DC: le doubleur de Heath Ledger pour le Joker rencontre celui de Ryan Reynolds pour Green Lantern pour s’échanger quelques punchlines. Cela participe au côté immersif de l’intrigue et son côté blockbuster.

C’est un plus non négligeable, surtout compte tenu des histoires à peine développer qui hantent les jeux de combat. Pour le coup, la mythologie de l’éditeur aux deux lettres en ressort grandie, surtout avec les comics qui comblent les 5 années séparant l’événement fondateur qui a fait vriller Superman, jusqu’au commencement du jeu. Maintenant que celui-ci est terminé, il est donc temps pour moi de me replonger dans ce background développé par le scénariste Tom Taylor sur des dizaines et des dizaines de numéros.

LITTÉRATURE

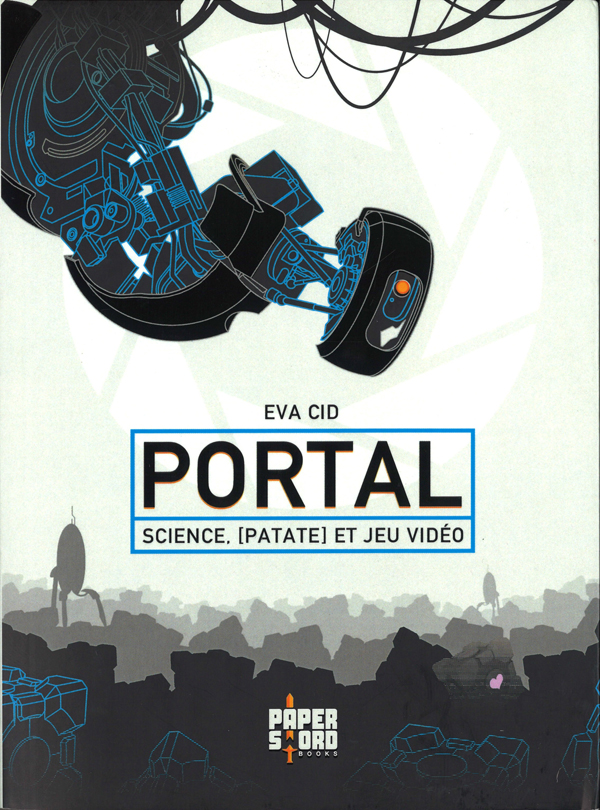

Lorsqu’une oeuvre sort, il est toujours intéressant de voir quelles étaient les intentions de départ. Parfois, la vision est très claire et les premières versions ne diffèrent que très peu du produit fini. Dans le cas de Portal, son concept est tellement fort qu’il serait tentant d’y voir ce processus de création flirtant avec l’illumination. C’est ce que va démentir l’autrice de Portal: science, patates et jeu vidéo en retraçant le parcours de ce monument du jeu vidéo.

Après une remise en contexte de la place du jeu vidéo, un peu rébarbative, Éva Cid entre dans le vif du sujet. À l’origine était Narbacular Drop. Un titre développé par des étudiants qui a attiré l’attention du studio Valve. Et il y a de quoi l’être lorsque l’on découvre les contours de ce jeu en développement. Il met en scène une princesse du nom de No-Knees, que l’on pourrait traduire littéralement par Sans-Genoux. Une héroïne qui porte bien son nom et pour cause, il s’agit d’un sort qui lui a été lancé par un démon avant d’être enfermé dans un donjon.

Ce handicap l’empêche de sauter pour s’évader, mais elle peut compter sur un esprit qui va lui permettre d’utiliser des portails pour se frayer un chemin vers la sortie. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les étudiants derrière ce pitch ont pris à revers les bases de Mario pour faire de la Princesse Peach une femme qui n’attend pas d’être secourue. Mais une fois que Valve aura jeté son dévolu sur ce jeu, exit l’univers de fantasy.

De cette prémisse, il ne restera que l’héroïne et la création de portails dans un environnement de science-fiction.

De cette anecdote, il ne restera que quelques pages alors qu’il y avait de quoi s’étaler sur plusieurs chapitres.

Dommage, j’ignorais tout des débuts de ce jeu et j’aurais tellement aimé que l’autrice s’attarde un peu plus dessus. Beaucoup plus que la manière dont Valve observe les testeurs pour en tirer des conclusions sur leur jeu. C’est surement très intéressant dans le contexte du développement de Portal, mais ce fut assez chiant à lire. Cela reste tout de même une belle mise en abime puisque cette observation des joueurs, plutôt que d’avoir leur rapport de partie, et pareille à celle de Glados qui nous suit tout du long à travers les niveaux.

Ces derniers sont retranscrits à travers plusieurs pages, beaucoup trop à mon gout, pour en dévoiler le scénario. Les deux opus passent donc par une énumération des événements, chose pas forcément indispensable lorsque l’on est fan du jeu. Ce qui est le public type pour cet ouvrage. Celui dont je fais partie et qui n’a pas vraiment trouvé son compte, à quelques anecdotes près.

BONS PLANS & ASTUCES

Lorsque l’on a plus accès au tarif étudiant, le cinéma devient un véritable loisir de luxe. Jusque là, j’avais pu compter sur mon opérateur Orange qui me permettait d’avoir une place gratuite pour une place achetée à l’occasion du Cinéday. Mais depuis, cette offre s’est arrêté ce qui fait que je prends moins de risque lorsque je vais au cinéma. À presque 15 euros la place, je ne me concentre que sur mes gouts et j’ai dit adieu à mon esprit de découverte. Et à ce prix là, j’ai fait aussi une croix sur le pop-corn.

Si vous êtes dans la même situation que moi, alors vous serez surement ravis d’apprendre que la fête du cinéma approche. Cet événement se déroule du dimanche 3 au mercredi 6 juillet. Une durée plus longue qu’à l’accoutumée, d’une journée supplémentaire, qui coïncide avec le jour des sorties en salle. De quoi se faire des nouveautés pour seulement 4 euros. Pour ma part, je fais ma petite sélection avec Top Gun: Maverick, Black Phone, Buzz l’éclair, Jurassic World: le monde d’après, Men…

Voilà qui explique pourquoi il n’y a pas de catégorie Cinéma ce mois-ci. Je me suis réservé pour cette programmation éclectique dont j’ai hâte de vous parler prochainement.

MES ATTENTES POUR LE MOIS QUI DÉBUTE

Cette année, je ne ferais pas partie des juillettistes, et encore moins des aoutiens. Le travail va rythmer mon été, mais je compte bien profiter des opportunités qui s’offrent à moi pour m’évader de mon quotidien. Comme je le disais dans la catégorie précédente, la fête du cinéma va occuper le début de mon mois de juillet. J’ai bien l’intention d’en profiter pleinement quatre jours durant. Ce marathon va me permettre de me rassasier jusqu’à la sortie de Thor: Love and Thunder.

Ma passion pour l’univers Marvel se poursuivra également sur le petit écran avec la fin de Miss Marvel. Une conclusion qui coïncidera, à un jour près, avec le début de la diffusion de la première saison de Superman & Loïs sur TF1. Une série issue de l’Arrowverse, mais qui a l’air bien plus aboutie visuellement. Les premières images m’ont donné l’impression de voir du Zack Snyder, ce qui est loin d’être la direction artistique de Flash, Supergirl, Legend of Tomorrow… Ce n’est pas moi qui vais me plaindre de cette inspiration et j’ai hâte de voir le résultat s’étaler sur plusieurs épisodes.

Sinon, je vais aussi en profiter pour voir la lumière du jour de temps en temps. Même si les températures s’annoncent brulantes et que cela me rend irritable au possible. Au programme: sorties au musée, piques-niques, concert ou encore exploration des différents arrondissements de Lyon. Et au milieu de tout ça va se glisser un jour férié qui ne sera pas de refus.