« UNDER THE DOME: SAISON 1 » VS PROCRASTINATION

Il y a des personnalités pour lesquelles il est inutile d’accoler le prénom à leur patronyme. Spielberg et King en font partie. On voit immédiatement de qui l’on parle lorsqu’on les mentionne. De plus, leur nom est bien suffisant en sachant que Steve est le diminutif à la fois de Steven, mais aussi de Stephen en anglais. Un amalgame qui rapproche les deux artistes, et c’est loin d’être leur seul point commun. Nés à la même époque, à une année d’intervalle, ils ont été les plus influents et les plus prolifiques dans leur domaine de prédilection.

Que l’on soit un grand lecteur ou non, on connait tous Stephen King. Il n’est pas nécessaire d’avoir un profil littéraire pour avoir entendu parler de cet auteur. Que l’on soit cinéphile ou non, il en est de même pour Steven Spielberg. Ses films sont devenus des phénomènes, dépassant les frontières de la sphère cinématographique. À eux deux, ils représentent une certaine idée du divertissement populaire. Une réputation, méritée, qui les devance et qu’ils ont construite en parallèle.

Ainsi, après s’être exercé sur de petits formats (courts-métrages, téléfilms et épisodes de série pour l’un, nouvelles pour l’autre), leur talent se révèle le 5 avril 1974 avec les sorties de Sugarland Express et Carrie. L’année suivante, Les dents de la mer et Salem feront frissonner l’Amérique sur pellicule et sur papier. On pourrait continuer longtemps de la sorte pour remonter jusqu’à nos jours. Mais s’il est inutile d’accoler leur prénom à leur patronyme, tout un public rêverait de voir accoler ces deux noms sur une même affiche.

Spielberg et King.

Voilà qui fait rêver. Ou plutôt cauchemarder si l’on tient compte du potentiel horrifique de cette association. Malgré cette proximité, et une amitié entre les deux hommes, ils ne sont jamais parvenus à travailler ensemble. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé. Une première collaboration aurait dû voir le jour avec le film Poltergeist de Toby Hooper. Steven Spielberg en étant le producteur, il contacte Stephen King pour en écrire le script. Mais ce dernier ne reçoit pas l’appel, alors sur un bateau traversant l’atlantique vers l’Angleterre.

Il est bon de préciser que cette anecdote se déroule avant l’invention d’internet. Ça n’est que partie remise et les deux amis planchent ensuite sur un concept de maison hantée se déroulant dans un manoir victorien tentaculaire. Sans réellement avancement, King recyclera cette idée pour la mini-série Rose Red. Les deux hommes semblent vouer à ne pas travailler ensemble, alors que chacun de leur côté, ils ne cessent de faire des allés retours entre littérature et cinéma.

Pour preuve, l’oeuvre de Stephen King est adaptée, entre autres, par David Cronenberg, Frank Darabont, John Carpenter, Brian de Palma… L’écrivain lui-même passera derrière la caméra à l’occasion de Maximum Overdrive. Un nanar qui mettra un terme à la carrière de cinéaste de King, mais non sans faire quelques allusions à Duel de son ami Spielberg. Ce téléfilm est d’ailleurs une adaptation d’une nouvelle de Richard Matheson, et ce n’est là que le premier d’une longue liste que le réalisateur portera à l’écran.

Peter Benchley, Alice Walker, J.G. Ballard, Michael Crichton, Thomas Keneally, Brian Aldiss, Philip K. Dick, H. G. Wells, George Jonas, Michael Morpurgo, Doris Kearns Goodwin, Roald Dahl… Le nom de Stephen King fait partie des grands absents. On peut toutefois retrouver un peu de son univers dans Ready player one, transposition du roman éponyme d’Ernest Cline, lors d’une scène revisitant Shining. Une séquence qui n’est pas dans la version d’origine et qui est plus un hommage à Stanley Kubrick qu’à Stephen King. D’autant plus que ce dernier déteste cette adaptation de son livre.

Tous ces rendez-vous manqués ont de quoi engendrer de la frustration. Les deux artistes ont pourtant en commun ce même rapport à l’enfance qu’ils entretiennent. Une imagerie faite d’enfants sur des vélos à qui il arrive des aventures, que ce soit la rencontre avec un extraterrestre, ou un clown tueur. Cette atmosphère sera notamment palpable dans la série Stranger Things qui pourtant n’est ni une adaptation de King, ou une production signée Spielberg. Mais les frères Duffer sont peut-être ce qui réunira ces deux personnalités avec l’adaptation prochaine du Talisman.

Il s’agit d’un roman du maitre de l’épouvante dont les droits ont été achetés par Steven Spielberg avant même sa publication. Matt et Ross Duffer auront alors la lourde responsabilité de rendre compte à la fois à leur producteur, mais aussi de rendre justice aux écrits de King. Une configuration qu’a connue Brian K. Vaughan en tant que Showrunner de Under the dome. À l’heure actuelle, cette série est ce qui se rapproche le plus d’une forme de collaboration entre les deux amis. En apparence.

En effet, cela a beau être une adaptation de Stephen King, il n’en signe aucun épisode durant la première saison. Quant à Spielberg, il n’est présent qu’à titre honorifique à travers sa société de production Amblin Entertainement. Accaparés sur d’autres projets plus importants, l’absence de ces deux têtes d’affiche se fait alors grandement ressentir. Comme s’ils étaient en dehors de Chester Mills lorsque le dôme s’est abattu dessus. Qu’ils géraient les opérations depuis l’extérieur de la ville. De loin. De très loin.

Cela ne leur donne pas pour autant une vue d’ensemble. De ce fait, la série ne parvient à faire illusion que lors des premiers épisodes, avant de tomber dans les travers des séries télévisées standards. Ainsi, le pilote s’ouvre sur le plan d’un oeuf qui éclot. Une belle symbolique annonciatrice du futur dôme qui va s’abattre sur la ville. Mais avant cela, l’intrigue s’attarde sur les personnages qui la peuplent, et ceux qui sont de passage. C’est notamment le cas pour Barbie, qui après un rendez-vous, prendra la première sortie.

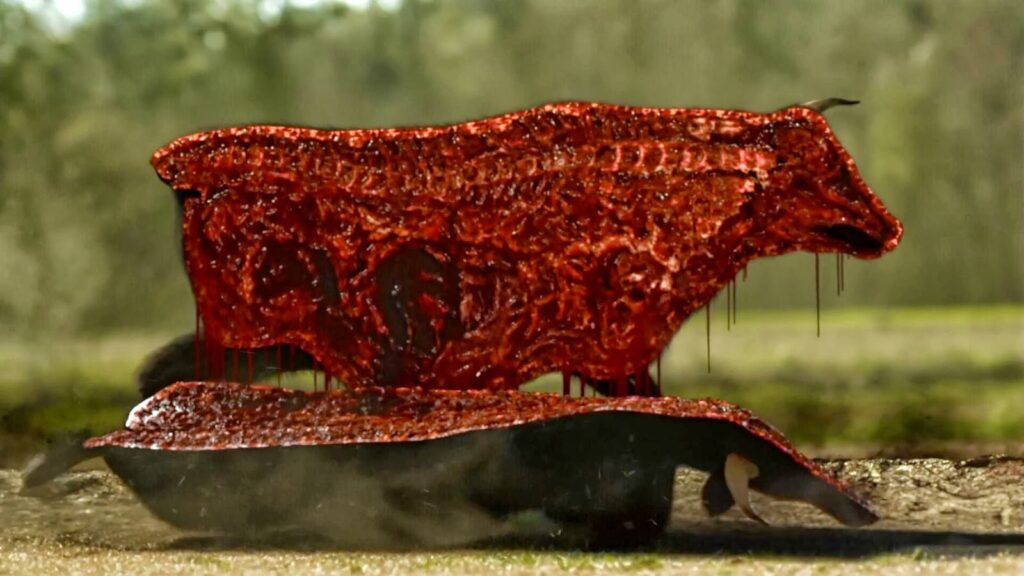

Son chemin croisera alors celui de la police, mais aussi un mur invisible. De quoi faire diversion sur les raisons de sa présence. Et ce n’est pas peu dire tant l’arrivée du dôme est spectaculaire. Autant que puisse l’être un objet transparent de part en part. Cela passe donc par les accidents que cela provoque comme un camion qui vient percuter de plein fouet cette barrière, ou un avion qui se heurte au même problème. Les bâtiments se trouvant dans le champ d’action sont eux aussi scindés en deux. Mais l’image la plus évocatrice reste cette vache dont l’anatomie se révèle lorsque le couperet tombe.

Ce premier épisode se referme sur un plan de nuit depuis l’extérieur, permettant de délimiter cette prison par les éclairages de l’armée. Ces derniers redéfiniront le paysage alentour en larguant une bombe dans une tentative désespérée pour libérer les occupants de cette bulle. Sans succès. Aucune fissure susceptible d’offrir un espoir. Néanmoins, cela offrira des images glaçantes, inédites. Un contraste saisissant entre une prairie verte et un champ de désolation sans aucune transition. Juste une ligne, celle du dôme.

Cette frappe n’aboutira pas pour autant à un hiver nucléaire pour briser cette boule à neige géante. Par ailleurs, les événements climatiques auraient pu mettre en relief cette coupole translucide. Pas une goutte de pluie ne vient s’abattre dessus. À l’inverse, un micro-climat se créer à l’intérieur et c’est tout un écosystème qui se met en place. Des questions de physique élémentaire que l’on découvre en même temps que celles, plus mystérieuses, du dôme. Celui-ci se révèle alors légèrement électrifié, le son ne passe pas au travers…

Mais peu importe ces particularités, cet enfermement est surtout l’occasion pour analyser notre civilisation en détail. Le dôme à un effet grossissant, comme une loupe, qui nous permet d’observer de plus près les insectes que nous sommes. Si l’on pousse la comparaison à l’échelle de Chester Mills, il est dommage de ne pas être allé jusqu’à augmenter la température en plein jour à cause de la concentration de la lumière du soleil. Rien de cela, pas même un léger filtre pour différencier l’intérieur de l’extérieur. Un détail certes, mais qui aurait permis de donner une identité visuelle à la série.

Reste donc l’identité des personnages, et leurs interactions qui sont la base de chaque épisode. Le dôme n’est qu’un prétexte pour révéler la face sombre de chaque individu. Et le moins que l’on puisse dire c’est que la population de Chester Mills a un sacré regroupement de psychopathes au mètre carré. Le pire étant le dénommé Junior qui va jusqu’à enfermer Angie McAlister dans l’abri anti-atomique du domicile familial lorsqu’il s’est rendu que leurs sentiments n’étaient pas réciproque. Un peu extrême.

Mais il reste le digne fils de son père, James Rennie, ou Big Jim pour les intimes. Conseiller municipal, il trempe dans une sombre affaire de trafic de propane. Pour l’aider, il peut compter sur un espèce de fanatique religieux comme seul Stephen King sait en créer. C’est donc une lutte de pouvoir qui s’organise pour le contrôle de la ville. Et la nécessité d’avoir un chef se fait de plus en plus pressante car coupés du monde, les habitants semblent revenus à l’âge de pierre. Ils se battent pour disposer d’un maximum de ressources vitales afin d’avoir un moyen de pression sur les autres.

À cette guerre interne, il faut également ajouter d’autres circonstances relatives à ce nouvel habitat en vase clos. Ainsi, une épidémie se déclare et mettre les malades en quarantaine, dans une ville elle-même en quarantaine, se révèle compliquer. Ça, c’est en surface. Dans les profondeurs de la ville, une poche de méthane a été percée lors de l’arrivée du dôme, ce qui a eu pour effet de polluer l’eau du lac. Un mouvement de panique se propage alors quant à savoir ce qu’ils vont boire ou manger si la situation s’éternise.

Mais d’autres ont déjà commencé à réfléchir à la question et concentrent leurs efforts sur une issue de secours. Et puisqu’il est impossible de passer au-dessus, les fondations de la ville sont explorées. Mais la mine et les anciens tunnels ne mènent qu’à la même conclusion: ce dôme est une sphère qui englobe tout. Ainsi, malgré la forme de son concept, la série ne tourne pas en rond et parvient à renouveler ses intrigues. Du moins, quand elle ne se concentre pas sur des querelles de voisinage. Ou sur des querelles adolescentes.

Ce sont pourtant ces derniers qui sont les plus actifs dans la recherche d’une échappatoire. Notamment Joe McAlister qui va jusqu’à délimiter la circonférence du dôme pour en découvrir les secrets. Mais cette compréhension est parasitée par des sentiments naissants entre plusieurs de ces ados. Le jeune surdoué jette alors son dévolu sur l’insupportable Norrie, un personnage qui accumule les clichés du mal-être. Il va tout de même falloir la supporter si l’on souhaite en savoir plus sur cet événement surnaturel.

Et pour cause, ces tourtereaux découvrent qu’ils font partie d’un groupe entretenant une connexion avec ce qui les retient. Ce lien se manifeste d’abord par une sorte de crise d’épilepsie où la victime répète en boucle: les étoiles roses tombent du ciel. Cette prophétie est d’autant plus difficile à prendre au sérieux lorsque ce couple se filme dans cet état second. Joe regarde alors la caméra pour y faire un signe de silence avec l’index sur la bouche comme si il était alcoolisé. Ridicule. Un cliché de plus à mettre au compte de la jeunesse et ses dérives.

Avec ces personnages, Steven Spielberg, peu importe son degré d’implication, rate l’occasion d’y mettre sa signature. Il y avait là de quoi voir des enfants évoluant sur leur bicyclette pour parcourir la ville à la recherche d’indices. Le décor était propice à ce genre de référence à son travail, que ce soit sur E.T. l’extraterrestre ou Les goonies qu’il a produit. Voir ces enfants suivre la piste des papillons monarques agglutinés sur la paroi du dôme aurait été palpitant à suivre si cet esprit eighties avait été au rendez-vous.

Il n’en est rien, ce qui rend leur quête insipide au possible malgré les révélations. Pas même lorsqu’ils découvrent, au coeur d’une forêt, un mini-dôme au centre de sa version XXL. À l’intérieur de cette poupée russe version capsule se trouve un oeuf noir. Cette vision énigmatique ne fait que susciter encore plus de questions alors que la série n’a pas encore pris la peine de répondre à ne serait-ce qu’une seule d’entre elles. Cette accumulation d’interrogations donne l’impression que les scénaristes n’ont aucune idée de la direction dans laquelle ils vont.

Pourtant il s’agit de l’adaptation d’un roman. Ce matériau de base fait qu’ils n’ont aucune raison d’improviser quoi que ce soit. Stephen King a déjà fait le plus gros du travail. Mais ce constat reste assez prévisible, Steven Spielberg n’ayant jamais vraiment brillé par les séries qu’il a chapeautées. Surtout celle relevant du fantastique ou de la science-fiction. Falling Skies, Extant, Terra Nova ou encore Minority Report adapté de son propre film, rien de tout cela n’aura vraiment fonctionné. Faute d’un investissement personnel.

Quitte à déléguer, le cinéaste aurait dû faire appel à l’un de ses protégés. Celui que la presse spécialisée voit comme l’un de ses héritiers: JJ Abrams. Avant de rendre hommage à son idole avec Super 8, le réalisateur avait déjà tenté d’adapter le cycle de La tour sombre après son passage sur Lost. Sans succès devant l’ampleur de la tâche. Depuis, il a transposé une bonne partie du catalogue de son auteur favori à travers les séries 22/11/63, Castle Rock et Histoire de Lisey. De quoi construire une sorte de King Cinematic Universe à laquelle aurait pu s’ajouter Under the dome.

Après tout, la série se voulait comme une héritière de Lost, et qui de mieux que son créateur pour son passage sur le petit écran. Le choix semblait évident. C’est dans ce genre de moment que l’on se rend compte que l’élève a dépassé le maitre. En tout cas, à la télévision. Steven Spielberg est un conteur fait pour le cinéma. Sa narration fait des merveilles sur ce format. Quand bien même son implication dans Under the dome reste mineure, il n’aura même réussi à insuffler l’une de ses marques de fabrique. Que ce soit pour les spectateurs comme pour les personnages, l’arrivée du dôme ne suscite même pas la fameuse Spielberg Face.

PROCRASTINATION WINS!