« THE MAGIC ORDER » VS PROCRASTINATION

Depuis sa sortie en 1986, Watchmen n’a cessé de gagner en popularité jusqu’à acquérir le statut d’oeuvre culte. Dans le milieu des comics, cette histoire est même considérée comme la Bible des geeks et dans ce cas je vous laisse en déduire ce que cela fait de son auteur. Le look de hippie religieux de Alan Moore est alors en totale adéquation avec l’image de ce que tout le monde nomme à tort un roman graphique. Un titre prestigieux qui va donner ses lettres de noblesse au monde des comics et entrainer dans son sillage toute une génération à suivre l’exemple de cet auteur.

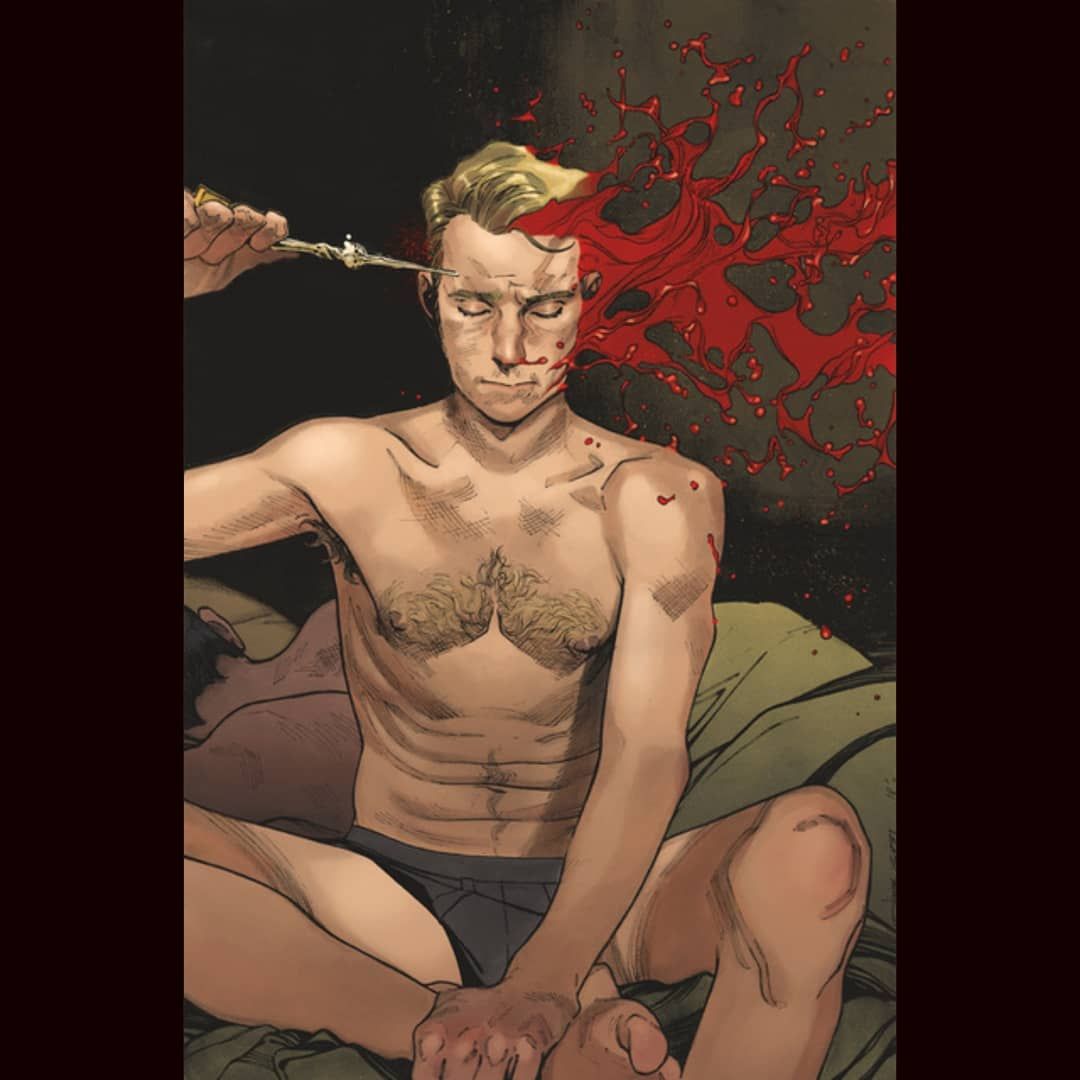

Tout comme la Bible sert d’exemple à de nombreux scénaristes pour en utiliser les clichés, la structure, les personnages, les schémas récurrents tels qu’ils sont décrits dans le héros aux mille et un visages, Mark Millar va en faire de même avec Watchmen. En effet, il est difficile de ne pas voir la structure sous-jacente derrière The Magic Order qui est bien celle des Gardiens. Ainsi l’histoire débute par l’assassinat d’un sorcier avant d’enchainer par son enterrement entouré de ses proches. Cela n’est pas sans rappeler le sort réservé au Comédien tout comme la suite des événements.

Étalée sur six numéros, soit moitié moins que ceux de Watchmen, cette histoire use également d’une pieuvre géante non pas pour dénouer l’intrigue, mais bien pour servir de base à celle-ci. Là où Alan Moore s’était inspiré de Lovecraft pour donner vie à son monstre tentaculaire, Mark Millar ne cache pas cette référence en inscrivant son récit dans l’univers de la magie et plus précisément dans le récit Les montagnes hallucinées. Tout ceci est loin du monde des super-héros tel que Moore les avait écrits et malmenés pour mieux les déconstruire et Millar semble vouloir en faire de même avec son récit.

En effet, on tourne un peu en rond du côté de la magie depuis qu’un sorcier à lunette s’est imposé comme une référence absolue dans le domaine. Alan Moore avait dû faire face à la même problématique en son temps avec l’âge d’or des comics de super-héros et dans son optique de renouveler cette image, il n’avait pas eu l’autorisation d’utiliser les personnages de DC Comics pour les besoins de son histoire. À l’époque, la firme venait de racheter les droits de Charlton Comics et Moore y avait vu une bonne occasion de réquisitionner les têtes connues de ce giron pour son travail.

Suite à ce refus, il avait dû se résoudre à créer ses propres personnages pour ce qui allait devenir Watchmen. C’est à se demander si Mark Millar n’aurait pas eu dans l’idée lui aussi d’inscrire son histoire dans un univers bien connu, Harry Potter par exemple, et aurait été dans l’obligation de créer à son tour sa propre mythologie faute d’avoir eu l’accord de JK Rowling… Il y a pourtant des points communs et plus précisément dans le commencement. L’épopée de Harry Potter, tel qu’on la connait dans l’ordre chronologique, débutait dans sa maison par le meurtre de ses parents, là c’est l’enfant qui tue l’un de ses parents.

Même si cet enfant a été tiré de son sommeil par une force maléfique rôdant aux alentours, comme contre-pied il n’y a pas mieux pour s’imposer tout en rendant un hommage. Tout ceci n’est en rien une anecdote ou l’histoire derrière le parcours éditorial de cette oeuvre. À ma connaissance, Mark Millar n’a jamais voulu inscrire son oeuvre dans celui de l’autrice anglaise. Ce n’est qu’une extrapolation servant à montrer le lien entre deux oeuvres que tout oppose, Watchmen et The Magic Order, et qui pourtant utilise les mêmes codes. Tout en ne répétant pas les mêmes erreurs que son prédécesseur / précurseur.

Non seulement DC comics n’a pas voulu que Moore utilise leurs personnages pour son histoire, jugé trop radicale, mais en plus ceux qu’il a créés pour l’occasion ne lui appartiennent même pas. Ces closes dans son contrat couplé à des problèmes de royalties ont signé la rupture de l’auteur à succès avec l’éditeur aux deux lettres. Pour sa part, Millar a beau avoir travaillé lui aussi pour DC ou Marvel, il s’est émancipé de ces deux géants afin de s’assurer un total contrôle sur ses créations. Le scénariste dispose maintenant de sa propre structure en plus de s’assurer des droits d’adaptation sur tout ce qu’il produit.

Comme il est mentionné en introduction de cet ouvrage, c’est sous l’égide du Millarworld, racheté par Netflix, qu’il a conçu ce one shot. Cela permet au géant du streaming d’avoir accès au catalogue de toutes les prochaines oeuvres du scénariste écossais pour les transposer en film et en série. Un partenariat exclusif qui lui donne un droit de regard en vue d’une future adaptation. Jusque là, ses écrits se sont plutôt bien prêtés au jeu avec Avengers au cinéma qui s’inspire de son run sur The Ultimates et Civil War qui est tiré de la saga du même nom.

Ses créations personnelles ont également connu un certain succès avec Kick Ass, Wanted, Kingsman et The Magic Order vient s’ajouter à la liste, bien qu’il n’y ait encore aucun projet en cours. Mais pour l’heure, le support papier se suffit à lui-même, car plein de promesses pour se voir développer sur le long terme. La mythologie y est riche même si l’imagerie fait forcément appelle aux poncifs du genre. Ils sont peu nombreux et c’est pourquoi il est tellement facile de les identifier comme cette ambiance à la Constantine. Le personnage ayant fait sa première apparition dans les pages de Swamp Thing sous la plume de Alan Moore, je ne m’éterniserais pas plus sur son créateur.

Le groupe de personnages autour duquel gravite l’histoire évoque quant à eux le film Insaisissables. Chacun d’entre eux excelle dans un domaine particulier de la magie tout comme c’est le cas avec ceux qui se font appeler les quatre cavaliers. Le quatuor qu’ils forment au cours des numéros va devoir déjouer une apocalypse qui se met en place par le meurtre de l’un des leurs par l’un de leurs semblables. Cette révélation finale utilise les mêmes ficelles que celle de Watchmen au point qu’il est permis de parodier la fameuse interrogation: qui nous gardera des références aux Gardiens?

Les animaux fantastiques trouve également le droit de citer dans ces pages à travers des looks d’époque pour certains personnages, costume et chapeau old school, mais aussi tout simplement cette organisation qui régit la magie. Ce ministère a pour mission de protéger les humains à leur insu de menaces extérieures, telles que la pieuvre locraftienne illustrée dans un flashback, mais aussi de l’intérieur avec les rivalités que le pouvoir suscite. Cette guerre interne n’est pas sans rappeler Le Prestige de Christopher Nolan qui voyait se confronter deux magiciens dans un récit complexe.

On retrouve de cette ambiance de l’époque victorienne à travers la salle de spectacle utilisée par le patriarche de la famille Moonstone et qui le verra affronter son adversaire sous les yeux innocents de ses spectateurs. Et des nôtres par extension puisque toutes ces références font de ces images, ancrées dans l’inconscient collectif grâce à ces sources d’inspiration, quelque chose de très facile à transposer à l’écran. Le découpage des planches s’apparente d’ailleurs à un story-board prêt à l’emploi. Sachant que Mark Millar n’en est pas à la première adaptation de son travail, il a dû prendre les devants afin de livrer une histoire prête à être tournée avant qu’elle ne soit dénaturée par quelqu’un d’autre.

Malgré ce foisonnement de références venues de la littérature ou du cinéma, The Magic Order arrive tout de même à trouver son identité visuelle à travers les dessins de Olivier Coipel. Le français est connu notamment pour avoir illustré X-men House of M avec déjà une certaine sorcière au centre des événements. Là, c’est tout un univers magique qui s’offre à lui et pourtant malgré le fait qu’il en soit à l’origine, ce n’est pas à lui qu’est revenu la charge d’en concevoir la bible graphique dans son intégralité. Comme pour son passage sur la franchise mutante, il est loin d’avoir eu les mains libres, ce qui est problématique pour un dessinateur, et a dû se plier aux designs déjà existants fournis par les artistes de chez Netflix.

Les ambitions de ce projet étaient donc claires depuis le début avec un investissement artistique pour la plate-forme de streaming. Ces pistes de réflexion sont d’ailleurs disponibles en fin d’ouvrage afin de suivre le cheminement de la pensée d’entre autre Eve Mae Roman ou d’Ozgur Yildirim, jusqu’aux concepts définitifs. Le design du Vénitien a d’ailleurs pas mal évolué avant d’atterrir sous la plume de Oliver Coipel. Son apparence atypique en fait un méchant facilement identifiable et qui dénote bien avec les décors de l’époque contemporaine qui y est dépeinte. Mais encore faudrait-il que le paysage soit un peu plus détaillé pour créer un contraste plus fort.

En effet, l’absence de fond et de décors sur une grande majorité des cases donne une impression de bâclage. Dans la plupart des cas c’est pour illustrer un personnage dans le feu de l’action, plus précisément pour lui donner une impression de mouvement dans l’action, mais cela reste une solution de facilité. C’est un procédé qui est souvent utilisé dans les mangas, mais qui permet surtout de masquer l’arrière-plan pour aller plus vite dans l’exécution des dessins. A contrario, l’histoire aurait gagné en puissance visuelle sous le trait d’un dessinateur tel que celui de Locke and Key: Gabriel Rodriguez. Son style graphique aurait pu tout à fait correspondre à l’atmosphère magique qui se dégage tout en livrant des décors aux détails foisonnants.

Mais Olivier Coipel assure tout de même sur la forme tandis que le fond recèle de nombreux concepts originaux. Entre autres la possibilité d’invoquer le cauchemar d’un enfant se trouvant à proximité pour le matérialiser lors d’un affrontement entre magiciens. Pour le coup, c’est plutôt imagé et cela sort des habituels sorts que l’on peut voir dans Harry Potter. Et en parlant de bouquin, il y a aussi un sortilège qui permet d’enfermer une personne dans l’univers fictif d’un roman. Plutôt radical et cruel, surtout lorsque l’ouvrage en question se trouve être Robinson Crusoé ou l’ile du docteur Moreau. Ces racines littéraires m’ont rappelé l’usage qu’en avait fait le comic book The Unwritten qui, pour le coup, lui aussi se réclamait d’un hommage à l’oeuvre maitresse de JK Rowling.

C’est donc une véritable énergie qui est mise en oeuvre pour proposer quelque chose d’innovant et loin des standards du genre. En même temps, il ne pouvait en être autrement de la part d’un auteur tel que Mark Millar qui n’a cessé de faire des choix clivants afin de se faire remarquer. C’est le provocateur par excellence lorsqu’il s’agit de tourner en ridicule le monde des super-héros comme ce fut le cas sur Kick-ass ou Wanted, même si là il est un peu plus sage qu’à l’accoutumée dans sa façon de parodier. Moins subversif, peut-être pour un sujet qui se prêter moins à cet aspect de sa personnalité, ou alors sans doute par lassitude à vouloir choquer pour attirer le public.

« THE MAGIC ORDER WINS! »