« HANNIBAL SAISON 2″ VS PROCRASTINATION

Il s’appelait Noé et avant d’en finir, il a dû se dire:

Après moi le déluge.

Contrairement à cette figure religieuse qui a sauvé les animaux avec son arche avant que les eaux n’envahissent les terres, le Noé en question a préféré se laisser submerger par les flots. Ce nom biblique, je l’assimile désormais à un étudiant que j’ai connu depuis un événement dramatique survenu sur mon lieu de travail.

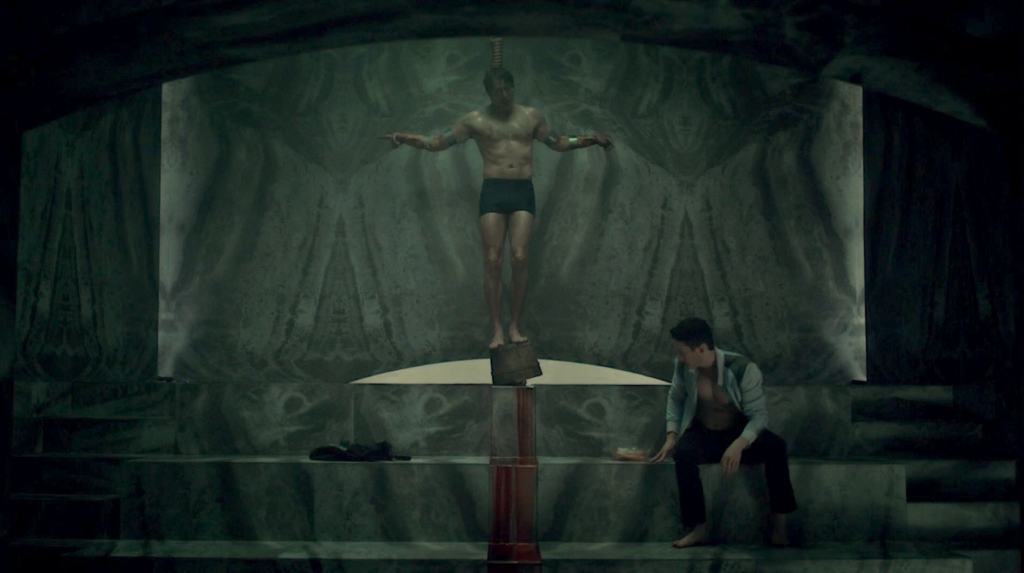

Logé au Rez-de-chaussé de la résidence étudiante dans laquelle j’exerçais un emploi d’assistant de direction, j’étais en train de regarder un épisode d’Hannibal avant que ne sonne l’heure de la reprise. Plus précisément, il s’agissait du cinquième épisode de la saison 2 à l’issue duquel le personnage titre se retrouvait pendu. Ce genre de séquence, j’en ai déjà vu des tas. Mais celle-ci, elle m’avait laissé une sensation étrange.

Je n’y ai pas prêté attention plus que ça et j’ai continué à vaquer à mes occupations une fois l’épisode terminé. Comme à mon habitude, et quelques minutes avant de prendre mon poste, je suis allé faire ma ronde dans les étages afin de m’assurer que tout était en ordre dans les locaux. C’est là que je suis tombé sur le corps de Noé, en suspension à moins d’un mètre au-dessus du sol dans la cage d’escalier.

Ce n’est que bien plus tard au cours de la soirée que j’ai fait le rapprochement. Lorsque la police m’a demandé d’analyser les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance afin de déterminer lors de quel créneau horaire le drame s’était produit, j’ai compris. À cet instant, j’étais dans mon logement de fonction devant Hannibal qui se débattait la corde au cou, tandis que Noé en faisait de même quelques étages plus hauts pour mettre fin à ses jours.

S’en sont suivi des séances de thérapie chez une psy où j’ai pu parler de ce drame. Et d’à quel point la réalité peut parfois être synchronisée à un niveau malsain avec la fiction. J’ai mis du temps à occulter les visions de cet adolescent pendu dans mon quotidien. Même si j’y repense encore assez souvent, j’ai réussi à passer à autre chose grâce à mon entourage. Mais pour moi, la meilleure thérapie reste d’en parler à travers des histoires, des textes.

C’est ce que font la plupart des artistes qui évoquent leurs névroses à travers leurs oeuvres. Je ne doute pas que Bryan Fuller a dû en faire de même en temps que créateur de la série Hannibal, même si son travail se base sur les romans de Thomas Harris. Il a réussi à en faire quelque chose de tellement personnel, mais là c’était cette série qui venait de rentrer dans mon intimité comme pour la violer. Elle faisait désormais partie de ces moments fondateurs dans une vie et j’ai mis du temps à reprendre là où je m’étais arrêté.

Plus que tout et à l’instar du personnage de Will Graham, je me suis retrouvé dans son côté empathique. Je l’étais déjà à l’époque, mais cette aptitude s’est grandement exacerbée depuis. J’ai alors commencé à me remettre en question et à voir des signes partout. Que se serait-il passé si j’avais fait ma ronde plus tôt? Aurais-je pu le sauver? Qu’est-ce qui l’a poussé à commettre un geste aussi désespéré?

Des questions qui demeurent toujours sans réponses à l’heure actuelle, et auxquelles je m’efforce de trouver une forme de vérité. Tel Will Graham, j’ai mené mon enquête et c’est dans cette deuxième saison que je me suis replongé pour y voir des connexions avec la réalité. Celle-ci débute par un flashfoward qui annonce un dernier épisode brutal entre l’agent spécial Jack Crawford et Hannibal.

C’est un procédé narratif que je n’affectionne pas particulièrement, mais qui prend tout son sens avec l’une des thématiques principales: le temps. Cette temporalité était déjà une obsession pour le personnage de Kalecius, également interprété par Mads Mikkelsen, dans Doctor Strange, et Hannibal y porte également une grande attention. Après tout, le temps n’est rien d’autre que le plus grand tueur en série, il est donc normal de voir l’un de ses confrères s’y intéresser.

De la part d’Hannibal, cette notion se manifeste par des conseils prodigués à Will pour surmonter son mal-être. Il lui demande notamment de fermer les yeux et d’imaginer une fin différente à celle qui est arrivée. Une manière de changer le cours du temps, voire de l’inverser lors d’une scène où de la fumée regagne un corps sur la chaise électrique ou encore une tasse qui se recompose à partir de ses morceaux. Will Graham est tout aussi fracturé intérieurement et un simple exercice en apparence en sera le révélateur.

À de multiples reprises au cours des 13 épisodes et par l’intermédiaire d’une feuille et d’un crayon, Hannibal demandera à son patient de dessiner une horloge ainsi que les éléments qui la composent. Sans même qu’il ne s’en rende compte, Will représentera un cercle avec des chiffres s’entassant tous au même endroit. Un indice sur la cause potentielle des pertes de mémoire et les hallucinations dont est victime Graham.

Cette psyché fragmentée se manifestera également par la mise en scène et la symbolique de sa relation avec Hannibal. Dans l’épisode 6, le psychiatre définit son amitié avec Will comme un écran partagé. C’est précisément ce que l’on retrouvera en ouverture du dernier épisode avec une réalisation qui a recours au split screen pour l’élaboration du plan visant à tendre un piège à Hannibal. C’est là une superbe illustration de la schizophrénie de Will avec les deux portions de son visage côte à côte, mais pas au même moment.

Cet art du montage est utilisé à la perfection pour servir le propos de la série. Mais plus que ça, il laisse les plans respirer, même si ceux-ci sont à couper le souffle. Cette excellence, on la doit à des cinéastes tel que Vincenzo Natali qui a déjà fait ses preuves en termes de mise en scène classieuse. Mais au regard de certains épisodes, d’autres réalisateurs auraient eu tout à fait leur place dans cet effort collectif qu’est une série.

Je pense notamment au découpage d’un corps à la manière du cheval dans The cell. On y voit son anatomie décomposée et mise sous verre comme une oeuvre d’art. Cette séquence puise directement son inspiration dans le film de Tarsem Singh et son génie visuel aurait pu s’y épanouir à coup sûr. Même chose pour Gore Verbinski lorsque l’on voit la manière dont est filmé l’asile qui n’est pas sans rappeler le centre dans A cure for Life.

L’asile d’Arkham vient également à l’esprit lorsque l’on voit Will enfermer dans un box individuel. Mais ce n’est là guère suffisant pour contenir la folie du personnage qui se manifeste par des bois de cerf émergeant de son corps et poussant comme des plantes vénéneuses avec des épines. Outre le fait que ce soit sublime visuellement, cela peut aussi être interprété comme la symbolisation de son don d’empathie.

Ces bois sont pareils à des antennes qui lui permettent de capter les émotions de ceux qui commettent des crimes. Sa proximité avec Hannibal n’aide donc pas à son état mental et va jusqu’à déteindre sur lui. À ce titre, l’imagerie du Wendigo, un homme noir-ébène dont la tête est surmontée de défenses de cerf, reviendra à plusieurs reprises. Chaque apparition de cet être, qu’aurait pu imaginer Guillermo Del Toro et que Doug Jones aurait pu incarner, est une invitation à la contemplation.

Sa présence dans le cadre confère à la composition une véritable aura magnétique. Les plans sont nombreux, mais je pourrais citer entre autres la scène de l’épisode 11 où il s’invite lors d’une thérapie. On peut alors se rendre compte de sa stature, ainsi que de ses multiples bras pareils à ceux de la déesse Shiva. Cette entité combinée à la mise en scène de certains meurtres m’a par moment fait penser à Jeepers Creepers.

L’ombre de ce croquemitaine, créé par Victor Salva, plane sur la série jusqu’à en reprendre certaines caractéristiques. En effet, mis à part les scènes de crime « poétiques » où les entrailles sont remplacées par des fleurs, il y en a d’autres bien plus inventives, mais aussi avec un sentiment de déjà vu. Et c’est peu de le dire puisque l’on peut assister à la reconstitution d’un oeil avec des corps cousus les uns aux autres dans un silo à grains.

Un mode opératoire qu’utilise également le Jeepers Creepers dans sa grotte tapissée de la chair de ses victimes. À l’issue du premier opus, il arrache les yeux de sa proie, et dans le second il est confronté à une héroïne ayant le don de visions. Dans un même ordre d’idée, cette saison 2 d’Hannibal développe également beaucoup cette symbolique. Que ce soit à travers des reflets dans des pupilles, une paire d’yeux qui se scinde pour proposer deux avenirs différents…

Les autres sens ne sont pas pour autant négligés, et bien sûr le gout figure en bonne position. Comme lors de la première saison, chaque titre d’épisode fait référence à un plat. Et après la cuisine française, c’est l’art culinaire japonais qui est mis à l’honneur. En coulisse, la production peut également compter sur Janice Spoon, styliste culinaire, pour dresser des plats qui seront mis en valeur à l’écran.

Au moment de les servir, et avant la dégustation, Hannibal y ajoutera sa petite touche avec une anecdote retraçant l’histoire de cette préparation. J’avoue être particulièrement friand de ce genre d’information comme cet aliment qu’il faut manger en étant couvert d’une serviette afin de se cacher du regard de dieu. D’autres sont plus factuelles comme le fait de savoir que la pitié vient après l’appétit dans le cerveau afin de ne pas se soucier de la provenance de la nourriture.

Dans la bouche d’Hannibal, ce genre de discours n’est pas à prendre à la légère. C’est autant un moyen d’étaler sa science qu’un avertissement dissimulé à l’égard de ses convives. Ces derniers peuvent toutefois compter sur leur odorat pour ne pas se laisser tromper par le visuel. Télévision oblige, ces effluves seront matérialisés à l’écran par des images sortant de leur contexte. On peut littéralement voir ce que sent le tueur en série.

Ainsi on se retrouve entre autres au beau milieu d’un champ de maïs avec une table d’autopsie au centre. C’est en cela que l’on se rend compte que la série ne prend pas son sujet à la légère. Bryan Fuller et son équipe prennent le temps de confectionner ce genre de plan qui dure tout au plus une poignée de seconde. Et lorsque l’on sait le temps et les moyens nécessaires pour mettre en place ce type de vision, avec les impératifs de tournage de la télévision, il faut reconnaitre un certain dévouement.

Ce sont là des tableaux qui restent imprimer dans la rétine par leur beauté, mais aussi leur caractère macabre. La mémoire olfactive d’Hannibal est donc bien plus développée que dans la première saison, où on le voyait détecter un cancer juste à l’odeur. Cet arc narratif, celui de Bella, la femme de Jack Crawford (et également la compagne de son interprète Laurence Fishburne), se poursuit ici. Cette tumeur qui grandit en elle la pousse à prendre les devants.

Une confidence qu’elle fera à son psychiatre. Les circonstances feront d’Hannibal un spectateur de ce moment morbide, allant jusqu’à jouer la vie de sa patiente à pile ou face. Ce suicide avorté m’a permis de voir sous un autre angle ce qui pousse des personnes à commettre un tel acte. Pas au point de me mettre à la place de Noé, mais comme une manière de reprendre le contrôle de son existence plutôt que de la laisser au destin.

Hannibal utilisera le hasard pour décider de réanimer, ou non, Bella. Un moment suspendu qui en dit long sur la psychologie toujours aussi trouble du personnage de Lecter. C’est un individu avec une réelle affection pour ses amis, loin de l’image de l’être sanguinaire. Il tranche radicalement avec la figure du cannibale que l’on assimile souvent aux rednecks dans l’Amérique profonde telle que Massacre à la tronçonneuse l’a popularisé.

C’est quelqu’un de très éduqué, avec de bonnes manières, un costume toujours impeccable qu’il prend soin de protéger avec une combinaison translucide lorsqu’il cède à ses pulsions. Son instinct de survie le pousse même jusqu’à introduire une oreille dans l’estomac de Will pour prouver sa culpabilité. Ce dernier ne trouvera alors aucune oreille attentive pour dire, à qui veut bien l’entendre, qu’il est innocent. Ironique.

Néanmoins, son comportement suspect suscitera des doutes et sa psy, interprétée par Gillian Anderson, refusera de continuer à le suivre. Ce manque de soutien, il le comblera dans les bras de sa consoeur Alana Bloom. Et à bien y repenser, ma psychologue de l’époque ressemblait étrangement à cette dernière… Pour le bien de sa santé mentale, j’espère qu’elle ne fréquentait pas un individu aussi obscur et déviant.

Toujours est-il qu’elle m’a aidé à limiter les séquelles post-traumatiques que pouvait avoir ce type d’événement. L’écriture a ensuite pris le relai afin d’analyser tout ça comme je le fais ici. J’ignore si Noé suivait une thérapie à cette période de sa vie, mais un professionnel aurait peut-être pu faire la différence. Je reconnais qu’il est toujours difficile de se livrer de manière intime face à un inconnu, et j’ai moi-même dû faire preuve de subtilité pour en savoir plus sur mon interlocutrice.

Une chose que l’on peut également constater lors des séances d’Hannibal. En l’absence de tête-à-tête avec Will pendant une bonne partie de la saison, jusqu’à son procès et sa libération, une nouvelle patiente permettra de s’immiscer dans le passé du célèbre tueur en série. Ainsi, le personnage de Margot Verger permettra d’introduire la thématique tournant autour des frères et soeurs puisqu’elle émet l’idée d’assassiner son frère.

On peut dire qu’elle a frappé à la bonne porte pour confesser ce genre de pensées. Surtout que son frère, incarné par le talentueux Michael Pitt, n’est pas si différent d’Hannibal. Par la suite, on apprendra qu’il avait eu lui aussi une soeur et qu’il avait pris la jeune Abigaïl sous son aile car elle lui rappelait ce membre de sa famille. Cette intrigue permet donc une résonnance avec la première saison et ce jusqu’au final. Une sorte de boucle narrative se forme alors, et pourrait signer une fin pour la série.

Dans cette conclusion, on peut ressentir la volonté de satisfaire les spectateurs dans l’optique où il n’y aurait pas de renouvellement. Mais il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, ou plutôt du tigre à dent de sabre si l’on se réfère à l’épisode 9. Hannibal aura le droit à 13 de plus avant de tirer sa révérence. Outre ses qualités évidentes telles que ses plans ultras léchés, sa musique envoutante, ses transitions fluides, les visions fabuleuses… cette série, et cette saison en particulier, me restera graver pour son impact émotionnel.

Cette deuxième saison n’est pas seulement une parmi tant d’autres. Elle fait partie d’une journée bien particulière de mon existence. Ce n’est pas juste un détail mentionné à la police lorsque j’ai eu à retracer le déroulé de mon emploi du temps pour les besoins de ma déposition. C’est pour moi le signe que la fiction et la réalité sont étroitement liées. L’art influence la vie et la vie influence l’art. Peut-être que Noé a été exposé a bien trop d’images violentes pour s’immortaliser dans l’une d’entre-elle.

C’est là une bien piètre conclusion, autant pour cette analyse que pour en finir avec la vie. Je me suis efforcé d’analyser cette saison comme l’aurait fait un psy avec son patient. Mais 13 séances, pour autant d’épisodes, n’ont pas suffi à répondre à mes interrogations. Finalement, c’est peut-être mieux comme ça. La réalité n’est jamais à la hauteur de ce que l’on peut s’imaginer.

« HANNIBAL: SAISON 2 » WINS