« SANS UN BRUIT » VS PROCRASTINATION

Show don’t tell: montrez, ne dites pas. Une règle d’or lorsqu’il s’agit d’écrire une histoire. Une fois mise en application, cela consiste à suggérer, plus qu’affirmer, une information que l’on souhaite transmettre au lecteur. C’est alors à ce dernier qu’il appartient d’interpréter les signes qu’on lui indique pour que son esprit de déduction en vienne au résultat que l’auteur souhaite obtenir. Cette technique, on la doit au dramaturge Anton Tchekhov.

Un nom que l’on assimile à un autre procédé narratif lié au célèbre fusil qui veut que lorsque l’on mentionne une arme à feu, il faille en faire usage dans le second ou le troisième acte. Si ce n’est pas le cas, alors cette information n’a strictement rien à faire dans le récit. Il faut donc autant respecter son audience, en ne lui donnant pas de détails superficiels, mais aussi avoir confiance en son intelligence pour ne pas lui mâcher tout le travail.

Un équilibre qui tient en un mot: l’exposition. Finalement, c’est comme dans la vie, les actes valent souvent mieux que les paroles. Tout comme la pratique vaut mieux que de tergiverser sur des théories. D’ailleurs, concrètement, ça donne quoi si l’on applique cette règle?

Il ne faut pas dire que l’histoire se déroule dans un monde post-apocalyptique. Il faut montrer des paysages délabrés, des habitations abandonnées par la population et où la nature a repris le dessus.

Il ne faut pas dire que le monde a été envahi par des monstres sensibles aux sons. Il faut montrer des personnages extrêmement précautionneux et inquiets dans leur moindre déplacement.

Il ne faut pas dire qu’un personnage est atteint de surdité. Il faut montrer l’absence de son dans une scène en se focalisant sur son point de vue.

Tous ces exemples font partie de la même histoire: Sans un bruit. A quiet place en version originale, mais la langue importe peu puisque ce film pourrait tout aussi bien être entièrement narré par ses sous-titres pour traduire la langue des signes. C’est avec ce moyen d’expression que communique la famille Abbott.

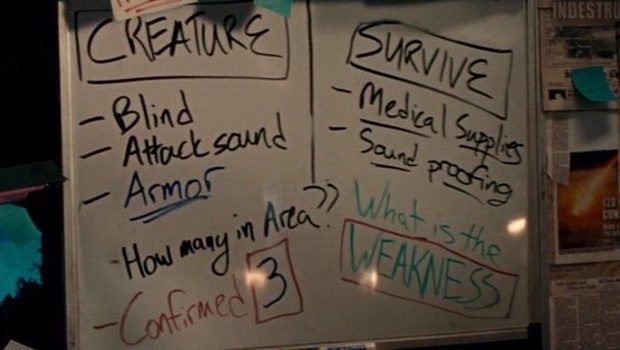

Bien sûr, il leur arrive de murmurer, ou de parler plus normalement lorsqu’ils sont proches d’une rivière qui masque les autres sources sonores. Toujours est-il que depuis l’invasion de créatures aveugles, mais sensibles au moindre bruit environnant, leur mode de vie a quelque peu changé. De là à dire qu’ils ont fait voeu de silence, il n’y a qu’un pas. Que je ne franchirais pas, sauf si le sol sous mes pieds est tapissé de sable pour absorber les sons.

Un moyen de se déplacer qui en dit long sur la manière dont ce sont adaptés les rares survivants. Et c’est sur le chemin du retour, après une escapade pour aller récupérer des vivres en ville, que cette famille se verra amputer de l’un de ses membres les plus jeunes. Comme fauché par un train. Avec cette seule introduction, l’histoire pose ainsi son concept et définit les règles à ne pas transgresser pour avoir une chance de vivre un jour de plus.

Mais surtout, cette scène d’ouverture est un indicateur de jusqu’où le film sera prêt à aller. D’ordinaire intouchables dans la plupart des fictions, cette fois-ci les enfants ne sont pas à l’abri d’une mort soudaine. Cette perte fragilisera cette cellule familiale que l’on retrouvera une année plus tard. Tout le monde a dû faire son deuil sans effusion, sous peine de rameuter les monstres alentour, mais ce drame continue de hanter la jeune Regan sans qui rien de tout ça ne serait arrivé.

Ce sentiment de culpabilité fera d’elle une fonceuse, là où son frère, Marcus, est devenu complètement réfractaire à la moindre escapade en dehors de la ferme. Chose qu’il sera tout de même contraint à faire en compagnie de son père pour apprendre à pêcher. Ce moment coïncidera avec la fugue de sa soeur, vexée de ne pas avoir pu venir avec eux. Elle ira alors se réfugier sur la tombe symbolique de son frère cadet tandis qu’à la maison, sa mère laisse échapper un cri suite à un clou sur son passage…

Et pour ajouter du danger, Evelyn est enceinte et s’apprête à accoucher pile au même moment. C’est là une excellente idée pour rajouter de la tension dans l’histoire. Mais la raison d’être de cette grossesse est une aberration scénaristique niveau timing. En effet, la conception de cet enfant intervient quelques mois après la perte de Beau, le petit dernier. Or cela me semble complètement irresponsable de prendre le risque de mettre un enfant au monde, avec tout ce que cela implique comme nuisance sonore.

Entre la douleur de l’accouchement et les pleures assez réguliers d’un nourrisson, cette naissance est complètement suicidaire. Cet aspect serait beaucoup mieux passé si la grossesse avait été annoncée comme étant antérieure à l’invasion. De ce fait, il n’y aurait plus eu de marche arrière possible lorsque le récit commence. Et surtout, cela n’aurait pas été perçu comme le caprice d’un couple voulant remplacer un enfant disparu tragiquement.

C’est très égoïste de leur part d’avoir agi de la sorte, condamnant le futur nouveau-né à une vie dans le silence. S’il a l’occasion de survivre. Reste la piste de l’accident pour expliquer l’agrandissement de la famille, mais en l’absence de justification de la part du film, difficile de ne pas y voir une incohérence dans le raisonnement des personnages. C’est là l’un des rares défauts du long-métrage, qui plus est appuyé par l’affichage d’un compteur du nombre de jours écoulés depuis l’émergence de ces monstres.

Le calcul est donc vite fait quant à la chronologie des événements. Et si l’on ignore les raisons qui ont poussé le couple à concevoir cet enfant, il en est de même pour cette menace. Ils pourraient venir de sous la terre comme de l’espace que cela ne changerait pas grand-chose. Mis à part quelques plans laissant deviner leur anatomie, leur déplacement se font tout en furtivité. On peut toutefois y déceler un design semblable au monstre de Cloverfield. Pour tout dire, cette histoire pourrait tout à fait se dérouler dans le même univers.

Le mystère reste donc entier concernant leur origine pour mieux spéculer dessus, mais aussi parce que ce n’est pas le propos. Ils ne sont qu’un moyen, pas une fin, pour mettre en avant l’instinct de survie des personnages. Pour preuve, deux ans plus tôt, Don’t breathe utilisait un procédé similaire en confrontant de jeunes cambrioleurs à un vétéran de guerre aveugle. Un antagoniste humain privé de la vue, mais qui aurait eu de bonnes chances de survie dans ce monde post-apocalyptique.

Car si tout à l’air calme en apparence, c’est bien dans un monde en guerre dans lequel on pénètre dès les premières minutes. Pas besoin de texte déroulant pour le comprendre, et encore moins d’une voix off qui serait contraire au propos du film, la mise en scène de John Krasinski se charge de faire passer la grande majorité des informations par l’image. Un pari risqué pour le studio qui, dans la grande majorité des cas, ne peut s’empêcher de prendre le spectateur par la main en lui surexpliquant tout.

Loin d’être didactique, et encore moins vendu comme un film pop-corn (surtout que l’on fait du bruit en les mangeant), Sans un bruit a tout de même trouvé son public. Ce qui est d’autant plus surprenant que les spectateurs américains détestent les sous-titres. Une lecture indispensable pour traduire la langue des signes à l’écran, en plus d’être raccord avec la règle du show don’t tell. En effet, la gestuelle utilisée pour communiquer permet de montrer plutôt que de dire.

Point de bavardage inutile donc, ce qui accentue cette impression de revenir aux fondements du cinéma. Plus encore, avec l’économie de dialogues dans la majorité des scènes. Fort de ce concept solide, on pourrait toujours pinailler comme quoi le long-métrage aurait pu être totalement muet. Un parti pris peut-être un peu trop extrême à notre époque, même si un film comme The Artist y a rencontré le succès outre-Atlantique. Et en est revenu avec l’oscar du meilleur film. Le film de John Krasinski a lui aussi eu son lot de récompenses.

Une reconnaissance méritée qui illustre à merveille le fait qu’une image vaut mille mots. Et je ne suis même pas sûr qu’il y en ait autant de prononcer à l’oral durant l’heure et demie que fait Sans un bruit. Une prouesse qui n’est pas la seule puisque le réalisateur, dont ce n’est que son troisième film, est également devant sa propre caméra. Une double casquette qui lui vaut d’incarner le rôle du père de famille, Lee Abbott, aussi protecteur avec les siens que pouvait l’être Jack dans la série This is us.

C’est le stéréotype même de l’américain bienveillant en chemise de bucheron, et toujours apte à dispenser de précieux conseils à son entourage. Il fait de son mieux pour garder un semblant de cohésion chez les siens, malgré des rapports compliqués avec sa fille. Le maitre mot étant silence, son amour envers elle passera surtout par de petites attentions, notamment la réparation de son appareil auditif. Mais qui dit mutisme dit non-dits, et parfois on a besoin de dire les choses plutôt que d’en faire la démonstration.

Je parle bien entendu de preuve d’amour. Les gestes du quotidien aident souvent à en dire long sur ce que l’on ressent envers une personne, mais parfois on a juste besoin de l’entendre. Même pour une personne sourde. Un moment émotionnellement déchirant dans l’histoire, faisant de ce film plus qu’un simple blockbuster intimiste. C’est une véritable leçon de cinéma à la réalisation exemplaire, et où chaque plage de silence est un jump scare potentiel.

Sans un bruit mérite bien tout le tapage dont il a fait l’objet à l’époque de sa sortie, même si ce n’est surtout pas conseiller dans le contexte du long-métrage. Pas plus que de mettre ce film en audiodescription pour ne pas attirer les monstres. Et si la famille Abbott a vécu sur le rythme du show don’t tell en guise de mantra, le récit n’en oublie pas pour autant le fameux fusil de Tchekhov. Son utilisation n’en sera que plus intense lorsque la détonation assourdissante retentira aux alentours.

Ce qui n’était alors qu’un coup de feu pour se défendre attirera finalement les monstres qui étaient dans les parages. Une situation paradoxale puisque ce qui était censé résoudre l’intrigue ne fait finalement que la relancer de plus belle. Cela montre à quel point John Krasinski a assimilé les codes du cinéma et son langage. Ce n’est que lorsque l’on a compris les règles de la narration que l’on peut se permettre de les contourner.

« SANS UN BRUIT » WINS!