Il y a plus d’un an, j’ignorais ce que prospecter voulait dire. Maintenant, je l’utilise à outrance pour accomplir cette action chaque jour. Pour cela, j’ai dû me faire violence. J’ai dû lutter contre ma nature propice à la procrastination. Au fil du temps, j’ai instauré bien des habitudes pour me passer toute envie de végéter devant un écran, mais là je savais que ça allait être beaucoup plus difficile à mettre en place. Il ne s’agissait plus seulement de faire les choses dans mon coin pour ma satisfaction personnelle, il y avait maintenant un enjeu professionnel.

Fort de mes précédentes routines, toujours d’actualité, j’ai donc décidé de prendre les devants. Littéralement. Au lieu de reporter les choses au lendemain, cette fois-ci j’ai fait l’inverse. À l’époque, je n’aurais pas su mettre de mot dessus, mais aujourd’hui on en parle sous le terme de précrastination.

Dans ce cas de figure, il ne s’agit plus de faire les choses en temps et en heure en les programmant, mais de s’en acquitter avant même la deadline. C’est-à-dire dans l’instant. Et c’est ce que j’ai fait dès que j’ai pris la décision de proposer mes services en tant qu’indépendant. Avant même que toutes les démarches administratives ne soient finalisées, j’ai fait la promotion de mes compétences. Et ce faisant, cela a contribué à ajouter une nouvelle corde à mon arc: la prospection.

Pour quelqu’un qui déteste se mettre en avant, je savais que j’allais devoir travailler sur moi-même. Puis je suis tombé sur cette vidéo d’une personne s’étant donné pour défi d’avoir un refus par jour.

Une technique contre-intuitive qui m’a inspiré pour démarcher des gens qui n’avaient rien demandé. Et qui donc étaient susceptible de me répondre par la négative. Comme pour Matt, cela a fonctionné au-delà de mes espérances. Un peu trop peut-être, et il fut difficile de ne pas abandonner. Mais j’ai affiné mon discours au fur et à mesure de mes prises de contact. En parallèle, j’ai soigné ma présentation et j’ai trouvé l’identité qui allait me démarquer de mes concurrents.

Tout ça ne s’est pas fait du jour au lendemain. J’ai pas mal tâtonné tout en veillant à poursuivre mes autres routines en cours, dont celle qui concerne l’écriture et dont voici les dernières avancées:

Semaine 35 – du lundi 29/08 au dimanche 04/09: 10585 mots

Semaine 36 – du lundi 05/09 au dimanche 11/09: 10618 mots

Semaine 37 – du lundi 12/09 au dimanche 18/09: 10543 mots

Semaine 38 – du lundi 19/09 au dimanche 25/09: 10562 mots

Durant ce mois de septembre, j’ai franchi les paliers des 870, 880 et 890 jours d’écriture sans la moindre interruption. Les 900 jours ont également été franchis ces derniers jours mais ne seront comptabilisés que dans le prochain édito, puisque la semaine n’est pas encore bouclée à l’heure où j’écris ces lignes. Lorsque je vois tous ces chiffres, cela me rappelle à quel point la pression financière a également été source de stress. Vivre de son art n’est pas chose aisée.

Mais je me donne les moyens de mes ambitions et cela fait une année, jour pour jour, que je suis devenu auto-entrepreneur. Dernièrement, j’étais en pilote automatique, ou en procrastination active si l’on peut dire, concernant la prospection. Il est temps que je passe la seconde pour cette deuxième année.

CINÉMA

Nope / Black phone

L’horreur peut revêtir plusieurs formes. C’est un genre qui peut très bien s’illustrer de manière littérale, mais aussi d’une façon plus psychologique. Pour s’être fait connaitre avec Get out et Us, Jordan Peele a su allier ces deux aspects avec succès. J’attendais donc son troisième film, Nope, comme une confirmation de son talent. Sans surprise, les bandes-annonces m’avaient vendu une succession de plans tous plus énigmatiques les uns que les autres. Jusqu’à ce que le trailer final ne révèle que le fameux nuage au centre de bien des spéculations était en réalité une soucoupe volante.

Malgré ce spoiler majeur dans la promotion, j’étais toujours convaincu que Jordan Peele ne pouvait pas faire un banal film d’extraterrestre. Et bien, il faut croire que si. J’avais beau me persuader qu’il s’agissait là d’une pièce d’un puzzle plus vaste, il n’en était rien. Pourtant, avec du recul, il y avait de quoi être intrigué entre un nuage qui ne bouge pas, une femme au visage balafré sous un voile, une main humanoïde sous une nappe… Sans compter une affiche représentant un cheval se faisant aspirer vers le ciel au-dessus d’un titre cryptique. Mais tous ces éléments, aussi hétéroclites soient-ils si on les prend séparément, ne sont en réalité que de la poudre aux yeux.

Toute cette aura de mystère autour de Nope n’a pas lieu d’être. La bande-annonce dévoile tout ce qu’il y a à voir dans ce long-métrage, à savoir deux personnes dans un ranch qui tentent d’avoir la preuve en image qu’un ovni rôde au-dessus de leur tête. En ce qui concerne les autres éléments, ils n’ont que peu d’importance au sein du récit et ne concernent que des personnages secondaires. Le comble c’est que l’un d’entre-eux, Ricky incarné par Steven Yeun, a même le droit à des flashbacks du temps où il tournait dans une sitcom. D’autant plus que ces séquences sont très dispensables.

Ces retours en arrière ne font que ralentir le récit en s’attardant sur les dégâts qu’aurait faits un chimpanzé sur un tournage. Le montage s’en trouve alors alourdi pour un film qui devient trop long par rapport à ce qu’il veut raconter. Alors oui, il y en aura toujours pour y voir un sous-texte sur la condition des animaux dans le milieu du cinéma. Mais la société de dressage de chevaux des Haywood était amplement suffisante pour véhiculer ce même message. L’anecdote autour du premier film en mouvement mettant en scène le premier acteur noir sur son cheval est d’ailleurs une excellente idée.

Visuellement, cela trouve même un écho dans l’espèce de manège auquel sont accrochés les chevaux pour les faire tourner en rond. Cela m’a immédiatement rappelé le Zoetrope, un jouet optique donnant l’illusion du mouvement. Et accessoirement précurseur de ce qui allait mener au septième art. Ce niveau de lecture sur le cinéma n’a pas lieu d’être sujet à interprétation comme beaucoup l’on fait. Il est évident au regard des protagonistes impliqués dans cette aventure. De près ou de loin, tous ont un rapport avec cette industrie.

À la rigueur, on peut y voir une sorte de lutte entre la pellicule contre le numérique. Ce dernier étant représenté par la soucoupe qui bien sûr est le résultat d’un trucage numérique. Lorsqu’elle est dans les parages, tout cesse de fonctionner dans son périmètre. À part bien sûr ce qui est analogique, dernier rempart contre les dernières technologies. À ce propos, j’ai apprécié la révélation concernant la nature de ce vaisseau qui ne contient pas d’extraterrestres, mais qui en fait en est un à part entière. Le design y est original lorsque la métamorphose s’opère.

Par contre, je ne comprends pas comment un être organique peut dérégler la technologie environnante à chacune de ses apparitions. Cela me semble assez incompatible, mais comme on ne connait pas la nature exacte de cette chose venue d’ailleurs, la suspension d’incrédulité reste intacte. On ne peut pas en dire autant du reste. En effet, le film fait quelques allusions à la religion, notamment en s’ouvrant sur une citation de la bible. Pour ma part, j’ai rapproché ce niveau de lecture de celui sur le cinéma. Car qu’est-ce qu’une religion si ce n’est de réunir des personnes dans une salle pour y écouter une histoire.

Les salles obscures sont pareilles à des églises et chacun interprète les écrits sacrés à sa façon. Et selon sa foi. Au final, c’est ce qui se passe avec les spectateurs de Nope. Tout le monde y va de son analyse personnelle, convaincu de détenir la vérité absolue. En cela, le film a au moins le mérite de se poser comme une véritable mise en abime de sa propre histoire. Le public n’est pas si différent des Haywood dans leur recherche de la vérité, en scrutant les nuages, essayant de capter quelque chose avec les caméras de surveillance, décortiquant la moindre image…

Nul doute que si Jordan Peele pouvait voir toutes les vidéos spéculatives sur son oeuvre, il y aurait de quoi sourire par rapport à ses intentions de départ. Je n’ai pas la prétention de les connaitre. Tout ce que je sais, c’est que si l’on prend ce long-métrage de manière littérale, pour ce qu’il est, c’est une déception. Il n’y a rien que je n’ai déjà vu ailleurs, et en mieux. Notamment dans la filmographie de M. Night Shyamalan dont Jordan Peele semble suivre le même parcours. Et les mêmes erreurs.

Le réalisateur s’est enfermé dans la même formule que Shyamalan en son temps. Tout comme après Sixième sens et Incassable, deux chefs d’oeuvres coup sur coup, le public s’attendait à la même excellence avec Signes. Et ce ne fut pas le cas. Je ressens la même chose pour Nope après les claques que furent Get out et Us. En dehors du scénario, la réalisation est également à des lieues de ces deux prédécesseurs. Cette recherche du plan à la Oprah qui motive les Haywood, Jordan Peele n’en fournit quasiment aucun dans sa mise en scène.

Je retiendrais juste la scène où le vaisseau se positionne au-dessus de la maison qui est un sacré moment de tension. Le reste est assez ennuyeux à regarder. Si le fait d’observer en direction du vaisseau attire celui-ci, alors j’ai été sauvé par ma fatigue visuelle. Moi qui m’attendais à voir un ovni cinématographique, littéralement par rapport au sujet, et bien nope. Même ce titre ne trouve pas vraiment de justification. Bien sûr, on l’entend à quelques reprises, et c’est la moindre des choses, mais pas de quoi en faire un tic de langage pour un personnage.

Entre autre théorie, certain sont même allés jusqu’à y voir l’acronyme Not On Planet Earth. Mais trêve de théorie et passons à la pratique avec Black Phone. Un titre qui ne suscite aucune interprétation. Il est à prendre au premier degré pour un film d’horreur qui ne cache pas ses intentions. Ici, ce n’est donc pas le téléphone rouge qui est synonyme d’urgence, mais un combiné noir qui fait office de ligne directe avec l’au-delà. À l’autre bout du fil, des enfants ayant succombé à l’Attrapeur, un homme qui se présente comme un magicien et dont le seul tour est de faire disparaitre les adolescents qu’il croise.

Ce kidnappeur n’en est pas à son coup d’essai lorsqu’il jette son dévolu sur Finney qui sera séquestré dans son sous-sol. C’est là que le jeune garçon entrera en contact avec ceux qui l’ont précédé à travers le fameux téléphone. Un moyen de communication d’autant plus surprenant que l’installation est hors service. Ainsi, lorsque la sonnerie retentit, l’interlocuteur est loin d’être un démarcheur téléphonique auquel on a envie de raccrocher. Au contraire, Finney va y trouver une aide inestimable en apprenant des erreurs des autres victimes.

Cette manière de réussir là où d’autres ont échoué donne un côté jeu vidéo à la narration. De plus, chaque enseignement qu’il tire des autres enfants se retrouve d’une manière ou d’une autre dans le récit. Mais cette communication d’outre-tombe ne sera pas le seul élément surnaturel puisque sa soeur, Gwendolyn Blake, est douée d’un don de voyance. Un pouvoir qui va lui permettre de mener sa propre enquête, en parallèle de celle de la police. Un point de départ assez simple donc, mais très efficace que l’on croirait sortie tout droit de l’esprit de Stephen King.

Il s’avère que l’on doit cette histoire à son fils, Joe Hill, dont il s’agit ici de l’adaptation de l’une de ses nouvelles. Pour la porter à l’écran, c’est Scott Derrickson qui a récupéré ce projet après avoir quitté la production de Doctor Strange in the multiverse of madness pour cause de différends artistiques. Derrière cette excuse se cache un désaccord sur ce qui avait été annoncé comme le premier film d’horreur de chez Marvel. Le cinéaste ne pouvant laisser exprimer toute sa créativité dans le domaine, Black Phone est donc l’occasion pour lui de laisser libre cours à son penchant pour l’horreur.

Pour le public, c’est la possibilité de voir ce qu’il aurait pu advenir de la suite de Doctor Strange si le réalisateur avait eu suffisamment de liberté. Mais il ne s’éloigne pas pour autant du Marvel Cinematic Universe puisque Ethan Hawkes est au casting. Lui qui faisait partie de la distribution de Moon Knight joue donc pour la deuxième fois un méchant. C’est aussi un habitué du cinéma de Scott Derrickson pour avoir été la tête d’affiche de Sinister. Sinistre, voilà qui pourrait convenir à merveille à son incarnation de l’Attrapeur.

Pour l’aider dans son interprétation, l’acteur est affublé d’un masque blanc qui se scinde en deux parties. Selon son désir, il laisse donc apparaitre le haut ou le bas de son visage, ce qui lui donne une apparence d’autant plus terrifiante. Le pire étant lorsqu’il revêt la partie basse avec ce sourire figé, démesuré, et la voix caverneuse qui y résonne. Avec un tel look, l’Attrapeur pourrait sans peine se frayer une place jusqu’au podium des croquemitaines cultes aux côtés de Freddy, Jason… C’est un antagoniste d’autant plus effrayant qu’il n’a de cesse d’instiller l’espoir dans ses proies.

Cette espérance prend notamment la forme d’une porte qu’il oublie volontairement de fermer. Finney y voit alors une occasion de sortir de sa captivité. Une échappatoire qui n’en est pas vraiment une, c’est plus un test. Une mise à l’épreuve afin que l’Attrapeur puisse avoir une excuse pour le corriger. Il patiente donc sur une chaise le temps que sa victime se décide à quitter les lieux de son plein gré. Cette scène est d’une tension assez intense puisque le serial-killer arbore son masque démoniaque qui cache son visage endormi, comme sa posture détendue le laisse deviner.

Mais il pourrait tout aussi bien être en train de faire semblant pour convaincre Finney de faire le pas de trop dans sa direction. Cette séquence, ainsi que celle qui suit, font parties des temps forts du film. Notre rythme cardiaque en prend alors pour son compte et l’on rate même quelques battements lors des jumps scares. Cet enchainement est d’autant plus haletant qu’aucune blague ne viendra désamorcer la situation. Tout au long du récit, il plane une ambiance morbide qui n’est contre-balancée que par la nostalgie de la fin des années 70.

Cette époque donne un côté Stranger Things qui dénote avec la noirceur ambiante. Et cela ne concerne pas que l’Attrapeur. L’intimité des enfants est également mise à rude épreuve avec un père violent qui bat ses enfants. Mais qu’il s’agisse de cette sous-intrigue ou de l’intrigue principale, on sent que cette histoire a été voulue sans compromis. C’est dérangeant à souhait et c’est tout ce que l’on attend d’un film qui se réclame du genre de l’horreur. Au final, on y a plutôt gagné au change avec d’un côté le retour de Sam Raimi chez Marvel après sa trilogie Spider-man, et un retour de Scott Derrickson a ses premières amours après L’exorcisme d’Emily Rose ou encore Délivre-nous du mal.

FILMS

Underworld: Blood War / Dune / The suicide squad / Luck / Willow / Greenland / Candyman

De toutes les chaines proposant des films en replay, l’application France TV est surement la plus généreuse. Leur catalogue se renouvelle assez régulièrement et malgré les classiques du cinéma à disposition, j’ai parfois du mal à résister aux quelques nanars sur leur plate-forme. J’ai donc revu Underworld: blood war, dernier opus d’une saga qui n’aura cessé de décliner à partir du troisième épisode. Mais quitte à m’imposer ce visionnage, j’ai pris quelques notes en vue d’un futur article pour compléter mon point de vue sur cette franchise.

Il n’était donc absolument pas question de revoir à la hausse cette conclusion, contrairement à d’autres films dont l’avis a été plus mitigé à la sortie de leur projection. Ainsi, je n’avais pas revu Dune depuis sa sortie et ce recul ne m’aura pas fait voir ce blockbuster sous un jour nouveau. La réalisation de Denis Villeneuve est toujours aussi belle, la direction artistique sublime, mais la narration souffre clairement de problèmes de rythme. C’est notamment flagrant lors du troisième acte qui débouche sur un combat anti-épique au possible.

Dans le cadre d’une adaptation coupée en deux parties, cette fin n’est rien d’autre que le ventre mou d’un récit amené à se poursuivre prochainement. A contrario, s’il y avait bien une histoire qui n’était pas destinée à se poursuivre suite à son flop, c’est bien la Suicide Squad de David Ayer. Plus improbable encore, c’est James Gunn qui s’est retrouvé à la tête de cette séquelle / reboot qui porte le titre de The suicide squad. L’ironie est totale pour celui dont le style avait été plagié par Warner qui à l’époque avait essayé de faire leur propre Gardiens de la galaxie avec ces anti-héros de chez DC Comics.

Suite à son renvoi de chez Disney, le cinéaste avait donc obtenu une carte blanche pour faire le film qu’il désirait. Il en avait résulté des critiques dithyrambiques faisant état d’un film irrévérencieux et complètement fou. Un engouement auquel je n’ai pas pris part à ma sortie de la salle. Maintenant que la déception est passée et que je l’ai revu en connaissance de cause, j’ai passé un meilleur moment que lors de la découverte. Même si je savais à quoi m’attendre, j’ai tout de même pris mon pied devant les dialogues savoureux et parfois tarantinesque.

Dans la bouche des personnages, cela ne les rend que plus absurdes. Mais pas au point d’atteindre cette empathie que l’on pouvait ressentir chez Starlord et sa bande. Loin d’être aussi émouvant que ces derniers, cet attachement passait aussi par une sélection de musiques que l’on retrouve également ici. Mais cette playlist ne trouve aucun point d’ancrage dans le récit qui nous est conté. Ce n’est rien de plus qu’une succession de morceaux qui donne un aspect clip sans se donner la peine de s’inscrire dans la diégèse comme c’était le cas avec le Walkman de Peter Quill.

Reste une réalisation en demie-teinte. Techniquement, la mise en scène est en accord avec l’histoire, tout en énergie. Par contre, visuellement, l’environnement dans lequel se déplace la caméra n’a rien de transcendant. Il s’agit d’une immense zone de guerre et même si les décors varient tout du long, les bâtiments délabrés et autres destructions se succèdent sans grand intérêt. Mais c’est sur ces lieux que James Gunn a construit son scénario qui va à l’essentiel et sans réel temps mort.

Le cinéaste n’a pas son pareil pour donner vie à des personnages vraiment atypiques et il me tarde de me plonger dans la série spin-off consacrée à Peacemaker. En effet, j’avais tellement été déçu lors de la projection, que j’avais quitté la salle sans même me soucier des scènes post-génériques. J’ai donc découvert que le soldat incarner par John Cena avait survécu comme par miracle. Ou par chance. J’ai d’ailleurs découvert un film d’animation entièrement dédié à cette thématique et au titre plutôt explicite: Luck.

Et qui dit chance, dit aussi malchance. Une malédiction qui mène la vie dure à la petite Sam dont le quotidien est parsemé d’embuches, jusqu’à ce que son chemin croise celui d’un chat noir possédant une pièce porte-bonheur. Ce talisman va se retrouver en sa possession et transformer positivement son existence, avant que son propriétaire légitime ne vienne le réclamer. Elle va alors devoir s’aventurer dans le monde de la chance en compagnie de Bob le félin pour mettre la main sur une autre pièce.

Ses motivations ont beau être louables, et surtout désintéressées dans le sens où c’est pour que son amie orpheline trouve une famille d’adoption, l’histoire a rapidement perdu de son charme. Passer un premier acte bien mené entre comique de situation et coïncidences malheureuses rythmées, le récit quitte la réalité pour un monde imaginaire décevant. Aucun émerveillement ne se dégage de la découverte de cet univers et ses habitants. À choisir, j’ai préféré m’immerger dans les contrées féériques de Willow.

Encouragé par la bande-annonce annonçant la sortie prochaine d’une série tirée de ce film des années 80, j’ai découvert ce classique de l’héroic fantasy. Un projet qui est né de l’esprit de George Lucas et qui a été concrétisé par Ron Howard derrière la caméra. Le réalisateur y narre une épopée menée par le personnage-titre, Willow Ufgood, dont la route croisera celle d’un nourrisson qu’il devra remettre au premier humain qu’il rencontrera. Et c’est loin d’être le meilleur représentant de cette race connue ici sous le nom de Daïkini.

Madmartigan, incarné par Val Kilmer, se révélera tout de même être un combattant hors pair et un compagnon fidèle. Il va venir compléter la communauté de Willow qui sera immortalisé à travers des plans d’ensemble du plus bel effet. Il y a ce savoir-faire de l’époque qui donne tout son charme à ce long-métrage. Celui-ci aurait toutefois mérité à voir son troisième acte se raccourcir un peu. La bataille finale donne l’impression de s’éterniser plus qu’elle n’aurait due pour donner une conclusion satisfaisante. Dans tous les cas, cela reste une bonne base pour la première saison sur Disney +.

Il y a de ces films qui sont des introductions à un univers plus vaste, et d’autres qui n’ont pas cette prétention. C’est même plutôt l’inverse pour Greenland: le dernier refuge qui prend place durant la fin du monde. Ni plus, ni moins. Une production dans la lignée de 2012 et autres films catastrophes, mais qui a le mérite de ne pas en reproduire les clichés les plus éculés. Pas une seule blague ne viendra désamorcer une situation désespérée, et qui le restera jusqu’à sa conclusion. Aucune lueur d’espoir à l’horizon, et un horizon qui sera refaçonné après le passage d’une comète.

Et c’est un peu ce qu’est ce film dans le paysage des blockbusters, une comète. Un film catastrophe, mais loin d’être aussi catastrophique que ceux qui se réclament de ce genre. Pourtant, il n’y a pas de plans épiques ou de monuments emblématiques qui volent en éclats. Juste une réalisation qui va à l’essentiel et se concentre sur ses personnages. En tête, Gérard Butler qui renoue avec l’apocalypse après Geostorm, mais sans la démesure qui l’accompagne. Le résultat est désespéré, sans être désespérant.

Une bonne surprise à laquelle va venir se joindre Candyman, autre film sans compromis. J’avais vu l’original il y a quelque temps sans trouver ça exceptionnel, mais c’est surtout sur le nom de Jordan Peele que j’ai tenu à voir ce reboot. Le cinéaste officie ici au poste de producteur et scénariste, mais son style visuel reste tangible. Cela n’enlève rien au mérite de Nia DaCosta dont la mise en scène est en tout point exemplaire. Jordan Peele sait bien s’entourer et montre qu’il est capable de déléguer la caméra à des personnes possédant la même sensibilité artistique.

Dès le générique, la réalisatrice frappe fort avec un défilement de bâtiment en contre-plongée et dont le vertige est accentué par un retournement de l’image. De quoi désorienter le spectateur pour mieux le faire passer de l’autre côté du miroir. Et des reflets, il va y en avoir pour illustrer ce croquemitaine qui évolue dans cette sorte de dimension miroir. Mais contrairement à la mythologie établie dans Doctor Strange, les dégâts qu’il fait avec son crochet sont bien tangibles dans la réalité. Les meurtres sont donc très graphiques, mais ne cèdent jamais à la confusion dans leur mise en image.

Jamais brouillon, le film reste lisible de bout en bout même dans les moments de tension. Une promesse tenue durant une heure et demie, ce qui est assez court. Mais ce montage resserré n’empêche pas le film de prendre son temps pour poser son ambiance. Cette efficacité passe également par son interprète principal, Yahya Abdul-Mateen II, qui porte le récit par son charisme. Un rôle limite prophétique puisque ces jeux de miroir trouveront une forme d’aboutissement dans Matrix Ressurections où il incarnera une nouvelle version de l’iconique Morpheus.

SÉRIES

Foundation saison 1 / Severance saison 1

Dans le domaine des plates-formes de streaming, Netflix est déjà bien installé dans le paysage depuis longtemps, en plus d’avoir fait office de précurseur. Ce géant a vite été détrôné par Disney + qui s’est lancé sur le marché avec un immense catalogue et des licences mondialement connues. Dernièrement, c’est Amazon qui a attiré l’attention en rachetant le catalogue de la MGM, et notamment les droits des histoires de Tolkien. Difficile d’exister devant une telle concurrence, même pour une multinationale aussi populaire qu’Apple.

Pour attirer des abonnés en masse, la marque à la pomme s’est donc elle aussi mise en quête de licences à acheter. Pour assurer des fondations solides à Apple TV, ils ont pris les choses au premier degré en misant sur Foundation. Une adaptation qui coïncide avec un autre monument de la science-fiction porté au cinéma par Denis Villeneuve: Dune. Cela ne signe pas pour autant le retour en force des classiques du genre à l’écran. Même si l’engouement est là, ce retour à de la SF sérieuse est loin d’être un phénomène. Et si Dune avait déjà été adapté par David Lynch, il s’agit d’une première pour Foundation.

Et il ne fallait pas moins d’une série pour cette oeuvre d’Isaac Asimov qui s’étale sur des nouvelles et des romans. C’est le scénariste David S. Goyer qui a eu la lourde tache de retranscrire une intrigue à partir de ce cycle, tout en y restant fidèle autant que possible. Un défi dont je ne pourrais valider la réussite puisque je n’ai pas lu les ouvrages d’origines. Et pour être tout à fait franc, je ne sais pas si j’aurais réussi à m’imaginer un tel univers rien qu’en lisant les livres. Plus que pour le créateur de Foundation donc, c’est surtout pour son excellent scénariste et showrunner que je voulais voir cette production.

Sous-estimé par la profession, David S. Goyer s’est surtout illustré en majorité avec des scripts de super-héros. Pas de quoi être pris au sérieux pour adapter Asimov, et pourtant sa filmographie révèle quelques titres qui attirent l’attention. Sa série Krypton, basée sur la mythologie de Superman, entretient pas mal de similitudes avec l’histoire de Foundation. Il y est question d’une civilisation avancée qui apprend qu’elle est menacée d’extinction, sans pour autant prendre cette menace au sérieux. Soit un pitch de départ similaire en remplaçant les kryptoniens par l’Empire galactique.

Ici, l’oiseau de mauvais augure est Hari Seldon, inventeur de la Psychohistoire, qui prédit un effondrement de la civilisation. Pour diminuer cette ère de ténèbres avant un retour à la lumière, il préconise de mettre en place ce qu’il appelle une fondation: une sorte de sauvegarde des connaissances de l’humanité pour repartir de zéro sur la planète Terminus. Un plan qui est loin de convaincre l’Empereur Cléon, et ses doubles. Ce dernier concept n’est d’ailleurs pas sans rappeler le travail de Goyer sur Man of steel, reboot de Superman, et son système de clonage.

Là, cette duplication est réservée aux grandes instances. L’Empire galactique est donc sous le joug d’un trio de clones de l’Empereur Cléon premier, mais à trois stades différents de son existence. Ainsi, l’enfant apprend de la version adulte qui profite de la sagesse de la vieillesse. Ou en tout cas de son expérience. C’est donc un dialogue interne qui s’entretient au fil des générations pour décider de l’avenir de leur peuple. Une idée parfaitement retranscrite à l’écran et dont l’incarnation de Lee Pace fait office de leader à cette Sainte Trinité.

Il est le frère au grand jour, chainon manquant entre le frère à l’aurore et le frère au soir. Ensemble, ils forment une boucle dont va commencer à émerger un maillon faible. Une machination qui va donner une ambiance très Game of Thrones à cette épopée galactique. Ce mélange des genres est parfaitement mis en image par Rupert Sanders. Lui qui n’avait plus rien réalisé depuis Blanche-Neige et le chasseur et Ghost in the shell, le cinéaste revient ici en force en déployant une imagerie grandiose à tous les niveaux.

Moi qui me plaignais du manque de nouveautés dans la science-fiction, on peut dire que j’ai été servi une heure durant. C’est un festival de costumes magnifiques évoluant dans des décors tout aussi grandiloquents. Du moins, quand ils ne s’effondrent pas comme cet ascenseur qui chute sur la planète suite à un attentat. Le sens du cadrage de Sanders se révèle alors dans ce genre de séquences démesurées. Toutefois, Foundation n’est pas une série portée sur l’action, mais plus sur la réflexion. Et à mesure que l’histoire gagne en profondeur, elle perd cette forme qui faisait tout son charme.

Ainsi, passer un pilote un peu didactique, la réalisation perd cette ambition cinématographique pour sombrer dans les abimes du petit écran. Rupert Sanders cède sa place sans que ses successeurs ne parviennent à poursuivre son travail d’orfèvre. Seul le sublime générique viendra apporter un semblant d’attrait visuel. Les temporalités confuses au cours des 10 épisodes de cette première saison n’arrangent rien à cet intérêt qui ne fait que décliner. Mais il serait prématuré de juger Foundation sur cette première fournée.

Selon les dires de David S. Goyer, la série est prévue pour s’étaler sur 8 saisons. Un plan assez ambitieux pour adapter le cycle de Isaac Asimov, mais finalement assez terre-à-terre en comparaison avec notre société. Malgré la débauche d’effets spéciaux, ce n’est là qu’un faux semblant. Il suffit de remplacer la Psychohistoire par le rapport du GIEC sur le réchauffement climatique, ou par l’ouvrage de la Red Team commandée par le gouvernement, pour se rendre que l’on a les mêmes problématiques. Et la même inaction de la part de nos dirigeants face à une menace trop éloignée pour en prendre la mesure.

En cela, la science-fiction reste le genre par excellence pour parler de notre société, sous couvert d’artifices. Mais il y a aussi des oeuvres qui s’inspirent de notre présent, sans forcément situer son action dans un lointain futur. C’est le cas pour Severance qui fait le choix de représenter une société, à la frontière entre utopie et dystopie, très proche de la nôtre. Le concept est aussi simple qu’accrocheur: lorsque Mark se rend à son travail, il n’a plus aucun souvenir de sa vie privée. Et vice-versa lorsqu’il en franchit les portes dans le sens inverse.

Bien que controversé auprès de la population, ce procédé, qui divise la psyché en deux, divise aussi l’opinion. Pour autant, cette dissociation n’a rien d’illégale, on pourrait même aller jusqu’à y voir une certaine avancée dans le bien-être au travail. Un point de vue extérieur dont peuvent se réclamer certains employés de Lumen Industries qui bénéficient de ce traitement de faveur. D’un point de vue interne, ils n’ont aucune idée de ce qu’ils font une fois dans les locaux. Une amnésie qui permet à l’entreprise d’éviter une fuite des données.

Dès lors, il est permis de se demander quel est le domaine d’activité de Lumen Industrie pour vouloir garder un tel contrôle. Les scènes chargées de nous faire voir l’envers du décor de la multinationale ne seront pas forcément plus explicites. On y voit Mark Scout, le personnage principal, et son équipe de 3 personnes qu’il est chargé de manager. Parmi eux se trouve une nouvelle recrue, Helly, qui servira de point d’entrée au spectateur. C’est par son intermédiaire que l’on découvrira ce monde bureaucratique où cette équipe passe la majeure partie de son temps devant un ordinateur pour y traquer des nombres.

Une absurdité qui m’a rappelé Les opérateurs de François Descraques. Cette web-série offrait déjà une vision de la vie en entreprise, avec ses codes et ses particularités qui peuvent paraitre incompréhensibles pour ceux qui entrent dans la vie active. Et si vie active il y a, alors une vie passive existe aussi. C’est l’existence qu’a donc choisi de mener Mark pour alléger ses charges mentales devenues trop encombrantes au quotidien. Il se déleste donc du souvenir de sa défunte femme quelques heures par jour pour rendre sa vie plus supportable sur son temps libre.

On découvre alors un homme assez différent de celui qu’il est à Lumen Industries. Une personne taciturne, le visage fermé, solitaire, mais avec une soeur bienveillante à ses côtés. À l’opposé, la seconde personnalité créée à l’issue de la dissociation est plus avenante, curieuse, souriante… Mais ces deux êtres ont beau cohabiter dans le même corps par intermittence, aucun n’a conscience de l’autre. Une fois devant son poste de travail, seul le Mark habilité dispose d’un droit de regard sur ce qui l’occupe.

Adam Scott joue à merveille ce double rôle tout en nuances, si semblable et si différent à la fois. Derrière la caméra, il est dirigé par Ben Stiller sur la majorité des épisodes au nombre de 9. Et si l’acteur / cinéaste m’avait déjà impressionné avec son chef d’oeuvre La vie rêvée de Walter Mitty, ici il m’a carrément bluffé. Sa réalisation y est exemplaire pour retranscrire la froideur des locaux et l’état d’esprit de ses personnages. Même s’il n’en a pas écrit le scénario, dont le concept a été créé par Dan Erickson, les thématiques sont similaires à son adaptation de Walter Mitty.

On retrouve cette même schizophrénie qui résulte d’une vie rêvée pour échapper à son emploi, les conflits avec la hiérarchie, une envie d’évasion en dehors des murs de l’entreprise… Même Adam Scott était déjà présent en guise de patron tortionnaire. Il perd ici quelques grades pour devenir un employé torturé psychologiquement. On est donc loin d’une comédie malgré la présence de Ben Stiller. C’est même tout l’inverse tant cette série soulève des tas de questions d’ordre éthique. Quiconque a déjà mis un pied dans le monde du travail est susceptible de s’interroger sur la morale d’une telle méthode.

C’est là la véritable addiction de cette série. Contrairement aux inters / exters qui occultent leur vie privée ou leur vie professionnelle, il est impossible de ne pas penser à Severance une fois un épisode terminé. On s’identifie à ces personnages qui ne sont que les esclaves de leur personnalité première. Pour eux, cette prise de conscience n’existe qu’entre les murs de Lumen. Ce faisant, il ne dispose jamais de période de repos ou de sommeil, chose qui est attribuée à leur double. Les conséquences de cette astreinte sur le long terme peuvent alors être complètement désastreuses.

À pile ou face, ils sont clairement le côté pile. Ils ne sont destinés qu’à la rentabilité tandis que leur double profite d’un monde extérieur qui leur est totalement étranger. Une sorte de pré-retraite pour celui qui a signé cette clause de confidentialité plutôt extrême. Mais il est difficile de prendre parti, surtout dans le cas de Mark qui y voit un intérêt personnel à ne pas empiéter sur sa vie professionnelle. Une façon de ne pas mélanger le perso et le boulot qui rappelle fortement Paycheck de Philip K. Dick. Reste à savoir quelle machination se cache chez Lumen Industries qui nécessite autant de cloisonnement.

Un mystère qu’il me tarde d’éclaircir à travers une deuxième saison. Il reste encore tellement de choses à explorer dans le cadre de cette thématique. Severance dispose d’un potentiel que je ne soupçonnais absolument pas lorsque je me suis lancé dans le visionnage du premier épisode. La suite n’a fait que confirmer cette excellence. Finalement, les programmes originaux de chez Apple TV sont à l’image des produits de la marque à la pomme: conceptuels, raffinés, designs et efficaces.

TRAILERS

The mandalorian saison 3

Plus qu’à la saison 2, cette troisième fournée d’épisodes fait surtout suite à The book of Boba Fett. Le mandalorian s’était alors invité dans la série du célèbre chasseur de prime pour l’aider dans sa quête. Cela a eu pour effet de faire évoluer son arc narratif au-delà que de ce que l’on avait pu voir dans sa série attitrée. Entre-temps, Mando a donc récupéré Grogu et dispose désormais d’un vaisseau Naboo pour se rendre aux quatre coins de la galaxie. Et son prochain arrêt sur Mandalore, où bien d’autres de ses semblables l’attendent.

Secret Invasion

Pour quelqu’un qui a contribué à bâtir le Marvel Cinematic Universe, cela fait un moment que Nick Fury est en retrait. Sa dernière participation remonte à Spider-man: far from home. Et encore, la majorité du temps, il s’agissait en fait d’un Skrull qui avait pris son identité. L’original était quant à lui sur un vaisseau dans l’espace et cette nouvelle série devrait nous en dire plus sur cette longue absence. Secret Invasion sera donc l’occasion de revenir sur le devant de la scène avec un projet qui semble mettre ce personnage au premier plan. Maria Hill sera également de la partie pour ce qui s’annonce comme une sorte de thriller paranoïaque si j’en crois le comics d’origine. Qu’il faudrait d’ailleurs que je lise rapidement.

Werewolf by night

À l’origine, il était prévu que l’on découvre ce personnage de loup-garou dans la série Moon Knight. Finalement, cette introduction n’a pas eu lieu pour mieux prendre la forme de cette émission spéciale d’une heure. Une sorte de téléfilm donc, ce qui est une première en termes de format pour Marvel, et qui plus est réalisé par Michael Giacchino. Surtout connu pour être un grand compositeur de cinéma, j’ai hâte de voir de quoi il est capable en tant que metteur en scène. On peut déjà y voir une grande inspiration du côté des films de la Hammer et ce noir et blanc typique. J’espère que cette intention visuelle ne s’applique pas qu’à la bande-annonce, mais à l’ensemble. Pour l’instant, ce premier aperçu m’a surtout fait penser aux faux trailers tirés du diptyque Grindhouse.

The Fabelmans

Il y a quelque chose de très égocentrique à vouloir faire un film sur sa propre enfance. En même temps, quand on s’appelle Spielberg et que l’on a une carrière parsemée de chef d’oeuvre, on peut se permettre ce genre de prétention. Dès les premières images, on ressent immédiatement une ambiance à la Super 8 de JJ Abrams, qui s’inspirer déjà de son idole. Il me tarde d’en voir plus sur cette introspection de l’un des plus grands conteurs de notre histoire.

Star Wars Tales of the Jedi

D’ordinaire, Star Wars suscite chez moi l’impatience. Plus encore lorsqu’il s’agit d’animation. Mais dernièrement, on ne peut pas dire que j’ai été convaincu par l’anthologie Visions dont les courts-métrages n’auront été qu’une succession de déception. L’annonce de Tales of the Jedi est donc loin de m’enthousiasmer. Surtout que les designs sont réutilisés de la série Clones Wars. Pour l’originalité, on repassera. Les histoires ne semblent pas non plus faire preuve de nouveauté puisqu’au moins l’un des 6 courts-métrages sera centré sur Ashoka. Plus précisément sur sa formation par Anakin. C’est quelque chose qui a déjà été exploré et qui sera donc approfondi. Par contre, je suis tout de même curieux du récit mettant en scène le comte Dooku avant qu’il ne sombre du côté obscur. En espérant que les autres segments s’intéressent eux aussi à des éléments inexploités de la saga.

Hellraiser

Après Predator, c’est au tour de Hellraiser d’atterrir prochainement sur Hulu. Et donc incessamment sous peu sur Disney + pour suivre le même modèle que Prey? Si tel est le cas, alors j’espère que la plate-forme mettra à disposition tous les anciens films de la saga afin que je puisse m’immerger dans cet univers horrifique que je ne connais que de réputation.

COMICS

Batman: the world / Batman: imposter / Batman Terre 1: tome 3

Batman Day oblige, ce best-of du mois de septembre est l’occasion pour moi de faire part de mes dernières lectures consacrées au chevalier noir. Cette excuse en vaut bien une autre pour le fan que je suis, et dont la pile de bandes-dessinées et quasiment centrée sur ce personnage. Si je n’avais pas autant de scrupules à varier les oeuvres que j’aborde, il y a bien longtemps que ce site serait entièrement consacré à Batman. Je profite donc de cette catégorie pour explorer mon sujet de prédilection.

Pour débuter cette sélection, celui qui reflète le plus l’événement international qu’est le Batman Day en termes de concept, c’est Batman: the world. Il s’agit d’une anthologie de 14 récits prenant place dans 14 pays différents. Chacun d’entre-eux propose une histoire indépendante, ce qui permet une lecture aléatoire de cet album. Néanmoins, il est dommage de ne pas avoir utilisé Batman Incorporated, un regroupement de Batmen à travers le globe, pour donner plus d’ampleur à ce tour du monde.

Mais, à défaut de réutiliser cette idée, née sous la plume de Grant Morrison, cette compilation a au moins le mérite d’amener de nouvelles choses. Notamment l’introduction de la Cour des aigles. Sorte de variante de la Cour des hiboux, j’espère que cette nouvelle menace sera réutilisée et exploitée dans une histoire plus conséquente. En attendant, et en tant que lecteur français, mon attention s’est portée sur le segment se situant dans l’hexagone. Plus précisément dans la capitale, au Louvre.

Rien de surprenant donc à retrouver Catwoman, dont le passe-temps favori est de cambrioler les musées. En somme, rien que l’on n’ait déjà vu, quand bien même sous couvert de French touch. À ce titre, j’ai largement préféré Batman: dark prince charming sur lequel on pouvait vraiment ressentir le côté franco-belge. Même si le récit se déroulait intégralement à Gotham, et non à Paris. Pour continuer ce tour d’horizon, celui prenant place au Mexique m’a particulièrement plu grâce aux dessins de Rulo Valdès.

La représentation de son Batman m’a rappelé la manière dont Kelley Jones s’était accaparé le personnage. Ici, on retrouve dans son trait cette grandiloquence, surtout dans la cape, tout en n’oubliant pas l’aspect technologique du costume. Les couleurs des planches participent également à se démarquer des autres histoires de ce recueil. C’est peut-être même la seule qui ait attiré mon attention par sa virtuosité graphique. Du reste, il y a bien ce récit prenant place en Russie, « Mon Bat-man », qui m’a interpelé dans sa manière d’interpréter le mythe.

C’est tout ce que je retiendrais des multiples étapes de ce voyage en dehors de sa juridiction. Nombre de ses aventures se déroulent à l’étranger, mais au final, elles ne sont jamais aussi passionnantes que lorsqu’elles prennent place à Gotham. C’est le cas de Batman: imposter, qui reprend une des sous-intrigues de The Dark Knight pour la développer tout au long de ses pages. Toutefois, ce comics n’a rien à voir que le chef d’oeuvre cinématographique de Christopher Nolan. Il entretient plutôt un lien avec celui de Matt Reeves.

En effet, le scénariste derrière ce projet, Mattson Tomlin, n’est autre que celui qui a prêté main-forte au cinéaste pour son adaptation. Cette source d’inspiration donne donc la sensation que ce récit se déroule dans la continuité du film The Batman, sans pour autant que ce ne soit le cas. Cette impression est d’autant plus renforcée avec un Bruce Wayne dans ses premières années d’activité en tant que justicier nocturne. Des débuts remarqués qui suscitent l’admiration au point de voir quelqu’un plagier le symbole qu’il représente, pour mieux le corrompre.

Batman va donc devoir prouver son innocence, laver son honneur, et accessoirement suivre une thérapie avec Leslie Tompkins, sous peine de voir son identité révélée. Sorte d’Alfred au féminin, c’est un véritable plaisir de voir celle qui a recueilli Bruce à la mort de ses parents, et qui offre un autre point de vue sur cette tragédie. Tous ces éléments sont quant à eux vus par le prisme de la dessinatrice Andréa Sorrentino qui déstructure les cases en différents fragments. Un style que j’ai immédiatement reconnu pour avoir déjà lu une autre oeuvre du chevalier noir dans laquelle elle s’était illustrée: Killer Smile.

Sauf qu’ici, pas de Joker. L’heure n’est pas encore aux super-vilains. On y croise tout de même Wesker et sa marionnette, mais l’imposteur reste la menace principale. Hélas, ce n’est pas la première fois que la mythologie propose un Dark Knight qui enfreint sa principale règle. Là où j’avais complètement adoré le Grim Knight dans le premier tome du Batman qui rit, je n’ai pas adhéré à cette version qui se veut réaliste. L’histoire n’en demeure pas moins intéressante à suivre, et agréable à regarder. Une lecture pour ceux qui veulent prolonger la projection de The Batman.

À ceux-là, je conseillerais plutôt une autre source d’inspiration de ce film: la trilogie Batman Terre 1. Une réinvention des origines de l’homme chauve-souris dont j’ai pu lire le troisième tome. Le scénariste Geoff Johns montre une fois de plus à quel point il est une encyclopédie vivante de l’univers DC. Chacune de ses idées permettent de renouveler une origin story déjà vue et revue. Ainsi, on suit Killer Croc, devenu un allié de Batman, qui erre dans les égouts à la recherche d’un endroit où installer la future Batcave.

Celle-ci prendra place dans une station de métro abandonnée sous le manoir Arkham. En plus de s’inscrire dans un contexte réaliste, cette localisation est logique dans le cadre des origines de ce Bruce Wayne. Cela forme une boucle avec le premier tome tandis que celui-ci s’attarde sur une nouvelle version de Double-face. Cette variante du personnage est loin d’être aussi passionnante que tout le travail de refonte entrepris par l’auteur, mais cela se fond assez bien dans le décor. Catwoman, ou le chat du Cheshire selon Gordon, prend également part à l’aventure telle que teasée dans le tome 2.

Et comme pour les précédents, c’est Gary Frank qui s’occupe de la partie graphique pour un résultat toujours incroyable. Chaque planche donne l’impression d’être un story-board prêt à être filmé. Ce n’est pas pour rien que Matt Reeves semble s’en être inspiré. Mais l’inverse est également vrai puisque Geoff Johns fera référence à Batman Begins en mentionnant le fait que Bruce change de lubies chaque semaine pour qu’on lui construise des gadgets. Je n’en dirais pas plus sur le reste de l’intrigue tant celle-ci forme un tout cohérent avec les deux premiers tomes. Une histoire complète, et complètement culte.

LITTÉRATURE

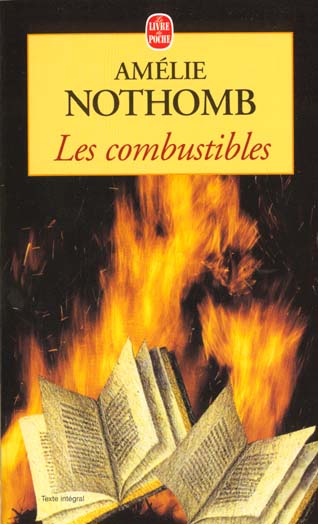

Les combustibles

Je n’ai aucun problème à revoir encore et encore des films que j’ai adorés. Par contre, lorsqu’il s’agit de romans, j’ai beaucoup plus de réticences. En termes d’investissement, cela s’étale sur le long terme et j’ai du mal à ne pas y voir une perte de temps dans ces relectures. Ma principale excuse étant que je pourrais consacrer ce temps à écluser ma pile de livres en attente. Ce que je ne fais pas pour autant. Du coup, pour joindre l’utile à l’agréable, j’ai décidé de me lancer dans un cycle de redécouverte de certains ouvrages, à condition qu’ils soient suffisamment courts.

Bien sûr dans le lot, j’ai sélectionné des écrits qui m’avaient laissé une excellente impression. Autant je pense que je vais être déçu par certains titres que j’ai adorés par le passé, autant j’ai aussi l’intention de donner une seconde chance à ceux dont l’avis avait été mitigé. Les combustibles ne fait pas partie de ces derniers. Au contraire, je l’avais adoré à l’époque. Après l’avoir parcouru de nouveau, je confirme donc tout le bien que j’en ai pensé et je n’aurais pas pu choisir un meilleur roman pour ouvrir les hostilités.

Toujours aussi percutante malgré les années, car toujours d’actualité, c’est une histoire intemporelle. Amélie Nothomb fait d’ailleurs délibérément le choix de ne pas donner d’indications de date. Même les livres cités ne permettent pas de situer cette intrigue après leur publication, car complètement fictifs. Mais qu’importe au final puisqu’ils sont destinés au bucher afin de réchauffer une atmosphère devenue glaciale. Ce sont donc les combustibles en question et le sacrilège est d’autant plus grand pour ceux chargés de leur destruction, puisqu’ils ont un grand attrait pour la lecture.

Dans un monde au bord de l’implosion, ce loisir est devenu autant un luxe qu’une manière de passer le temps. Or ce temps si précieux n’a de sens que s’il est supportable en termes de température. Et pour quelques degrés de plus, ce sont des dizaines d’ouvrages qui disparaissent dans les flammes. Une vision d’horreur pour le professeur, son assistant et une élève qui ont trouvé refuge dans l’appartement du premier. Ce trio a chacun son point de vue sur la question tandis qu’à l’extérieur, la guerre fait rage.

On ignore tout du conflit qui s’anime pour mieux se concentrer sur la discorde naissante entre ces trois personnes. Chacun d’entre-eux a une bonne raison pour sacrifier ou sauvegarder notre patrimoine littéraire. Les arguments et les contre-arguments fusent pour décider du sort de ces oeuvres en attente. Une grande place est donc laissée aux dialogues dans cette narration minimaliste sous la forme d’une pièce de théâtre. Ou plutôt un théâtre de guerre où l’autrice s’amuse à mener ses personnages dans une impasse scénaristique. Un tour de force doublé d’une belle réflexion sur le pouvoir des mots.

MES ATTENTES POUR LE MOIS QUI DÉBUTE

La rentrée est passée, et l’on avance tout doucement vers ce que je considère comme étant la meilleure période de l’année. Les fêtes se préparent et Halloween ouvrira les festivités d’ici quelques semaines. L’apogée étant Noël et le réveillon du Nouvel An bien sûr. L’ambiance sera loin d’être très joyeuse à cause du climat, au propre comme au figuré, alors raison de plus pour en profiter plus que jamais. Sans compter le raccourcissement des jours qui va avoir un impact sur mon moral.

Pour contrer cette morosité ambiante, j’ai dressé une liste de tous mes petits plaisirs comme autant de remèdes. Cela va du chocolat chaud sous un plaid aux prochaines sorties cinéma. Toutefois, je n’ai pas particulièrement été satisfait par les dernières projections auxquelles j’ai assisté. Je n’ai donc pas de grands espoirs pour Don’t worry darling, mais ce film m’intrigue tout de même suffisamment pour je fasse le déplacement en salle. Mais il n’y a pas de récompense sans travail et ça, j’en ai plus qu’il n’en faut.

Dernière ligne droite oblige, j’ai fait l’état des lieux de tout ce qu’il me reste à accomplir avant le 31 décembre. Et autant s’y mettre tout de suite vu la charge de travail qui m’attend. Les trois mois qui me séparent de l’échéance ne seront pas de trop pour venir à bout de cette to-do-list. Mais une chose est sûre, si j’y arrive, je pourrais être fier de ce que j’aurai réalisé. En attendant, l’automne est là, les températures baissent jusqu’à redevenir supportables et c’est suffisant pour me donner le sourire.