« THE BATMAN » VS PROCRASTINATION

Il faut être bien prétentieux pour s’autoproclamer comme étant LE Batman. Tellement de cinéastes se sont approprié le personnage pour en livrer une version définitive. Cette ambition est pourtant revendiquée pour The Batman qui entre directement en concurrence avec les précédents films sur l’homme chauve-souris. Et ses différentes incarnations donc. De quoi se lancer dans un comparatif afin de départager ce qui compose cette mythologie fascinante.

Et comme Bruce Wayne est un personnage propice aux mondanités, par obligation, il serait tout à fait possible de le croiser à une cérémonie de remise de prix. Avant de s’éclipser à la vue du Bat-signal. Toutefois, connaissant ce personnage sur le bout des doigts depuis mon enfance, je pense qu’il prendrait sa soirée pour assister aux Batman Awards. Une invention de mon cru et en guise de maitre de cérémonie, votre humble serviteur.

Au programme de cet événement: une rétrospective des productions dans lesquelles le chevalier noir est apparu, pour mieux mettre en avant sa dernière itération. Pour ouvrir le bal, rien de mieux de que de commencer par sa tête d’affiche. Une tête pour plusieurs visages. En effet, la schizophrénie de Bruce Wayne ne concerne pas seulement son dédoublement d’identité, mais aussi les acteurs qui l’ont incarné. Du petit au grand écran, bien des acteurs se sont succédé jusqu’à ce que le personnage soit enfin pris au sérieux.

C’est-à-dire depuis le blockbuster de 1989. Depuis, chaque casting a suscité la colère des fans. Pour finalement se rejoindre sur la performance du rôle-titre, à quelques exceptions près. Mais s’il y en a bien un qui a failli devenir plus fou que les autres, c’est bien Ben Affleck. Après avoir hérité de la cape dans Batman V Superman, et l’avoir reprise dans Justice League, il était question d’un projet en solo. Littéralement en solo, puisque son interprète s’était mis au défi non seulement d’incarner Bruce et Batman, mais aussi d’être derrière la caméra pour réaliser un script qu’il avait lui-même écrit.

Avec autant d’ambitions, le scénario avait été très justement titré The Batman. Pour un héros qui ne dispose d’aucun pouvoir, le don d’ubiquité aurait été fort utile. Pour Ben Affleck, cela représente plutôt un don de sa personne. Être acteur, c’est s’abandonner à un personnage. Là, c’est le rôle d’un personnage qui joue lui-même un rôle lorsqu’il est en civil. La pression reposant uniquement sur ses épaules, quand bien même massives, et sa vie privée chaotique, auront eu raison de la détermination du comédien / réalisateur.

C’est donc Matt Reeves qui a repris les choses en main en repartant de zéro, mais sans pour autant en faire une histoire d’origine. Pas un seul flashback ne viendra perturber la linéarité du récit pour nous faire revivre, encore, le meurtre des Wayne. L’intrigue ne fait pas pour autant abstraction de ce traumatisme chez l’héritier qui va découvrir de sombres secrets chez ses parents. C’est Robert Pattinson qui passe donc après celui que l’on nomme affectueusement Batfleck, pour une version à l’opposé.

En effet, Zack Snyder avait proposé un Batman assez âgé tandis qu’ici, cela ne fait que deux années qu’il patrouille dans les rues de Gotham. Un territoire qu’il voit comme une scène de crime à ciel ouvert. L’aspect enquête est donc au centre du scénario pour renouer avec les racines du comics. Publié à l’origine dans le numéro 27 du magazine Détective Comics, avant d’avoir sa propre série à son nom, Batman redevient ici un détective qui use de son intellect pour résoudre des affaires criminelles. Grâce à cette facette, celui que les fans ont baptisé Battinson s’approprie le mythe.

Cet aspect judiciaire laisse donc une plus grande place à son allié de toujours: James Gordon. Jusque là, seul Gary Oldman avait fait impression à mes yeux. J.K. Simmons aurait pu avoir sa chance s’il avait eu plus de temps d’écran dans le Snyderverse pour se développer. Reste Ben McKenzie qui a interprété le personnage durant les 5 saisons de Gotham, sans pour autant interagir avec Batman. Celui-ci n’étant pas encore en activité. Une donnée qui a son importance tant cette relation participe à la psychologie de l’inspecteur.

Lorsque The Batman démarre, ils se connaissent déjà, mais sont encore en train de s’apprivoiser. L’interprétation de Jeffrey Wright se fait alors tout en méfiance, en plus de devoir supporter ses collègues. Une écriture qui a bien cerné le caractère incorruptible du personnage, toujours prompt à faire respecter la loi. Quitte à s’allier avec un hors-la-loi. De par cette collaboration, Gordon prend une place plus importante dans le récit. Ensemble, ils vont devoir faire face à un tueur en série du nom de Riddler.

Rien qu’avec cet antagoniste, on sent que l’inspiration a été puisée du côté de Zodiac. Et plus globalement dans la filmographie de David Fincher. On pourrait presque croire que c’est le célèbre cinéaste qui a réalisé The Batman tant son cinéma transpire durant les 3 heures de métrage. C’est d’ailleurs typiquement ce genre de montage à rallonge qu’il aurait pu se permettre pour donner sa vision très personnelle de cette icône. Impossible donc de ne pas voir dans cette Gotham City, sous une pluie battante, une ambiance à la Seven.

Cela s’applique aussi à la philosophie et au plan du Riddler, héritier de Tyler Durden et de son Projet Chaos. Quant à Bruce Wayne, il pourrait être un membre assidu d’un Fight Club dans sa manière de donner les coups. Bien que fan de l’interprétation de Ben Affleck et de sa carrière en tant que réalisateur, on ne peut pas dire que l’on ait perdu au change. En effet, Joe Manganiello, principal opposant du chevalier noir sous les traits de Deathstroke dans la version avortée d’Affleck, avait pu lire le script et l’avait comparé à The Game… de David Fincher.

S’il y a bien quelque chose qui est resté lors de la reprise de cette production, c’est bien cette influence majeure. Mais bien qu’il se soit inspiré de l’un de ses confrères metteurs en scène, tout le mérite revient à Matt Reeves. Dès la scène d’introduction, on comprend qu’il ne va pas falloir se fier aux apparences. Surtout lorsque l’on se rend compte au dernier moment que le Riddler se trouve dans un plan depuis le début. Et que le contrechamp n’en était pas vraiment un, juste son point de vue depuis sa position.

Une note d’intention, visible sur l’affiche où l’on voit un point d’interrogation dans l’oeil de Batman, qui démontre que la vision va avoir un rôle important tout au long de l’histoire. L’oeil acéré de Matt Reeves va alors appuyer cet aspect par de gros plans sur des regards, à travers des jumelles, les lentilles de contact qui permettent d’enregistrer les événements, le Riddler qui porte des lunettes par dessus son masque… Il y a même une drogue, le collyre, qui s’injecte directement dans les yeux. Cela donne une mise en scène hallucinée d’où émergent des plans iconiques tels que celui à l’envers, soulignant l’animal totem que s’est choisi le héros.

Malgré cette noirceur ambiante, quelques couleurs viennent contraster cette photographie. Notamment un rouge écarlate qui se répand à travers un fumigène pour un plan zénithal du plus bel effet. Sa réalisation est d’autant plus soignée qu’elle met en évidence le chaos ambiant. La pluie battante offre alors plein d’occasions de réfléchir la décrépitude de la ville à l’agonie. Chaque plan se transforme alors en tableau, dont un de Hopper qui est explicitement cité: Nighthawks. Lorsque l’on voit qu’une énigme du Riddler tourne autour d’un oiseau, on se dit que cet hommage n’a rien de gratuit.

Pas plus que la manière de filmer de Reeves ne cède au surdécoupage. Le cinéaste à l’intelligence d’utiliser le moins de plans possible en jouant avec la profondeur de champ. Cet effet de flou qui passe du premier à l’arrière-plan permet d’éviter d’utiliser trop d’inserts. Le montage en ressort épuré et fluide. Même constat lorsque l’action prend le dessus. Matt Reeves use alors de caméras embarquées pour offrir une sensation d’immersion totale. Que ce soit sur une moto, la Batmobile ou Batman lui-même lorsqu’il se hisse à l’aide de son grappin ou saute en base-lump, on suit chaque mouvement.

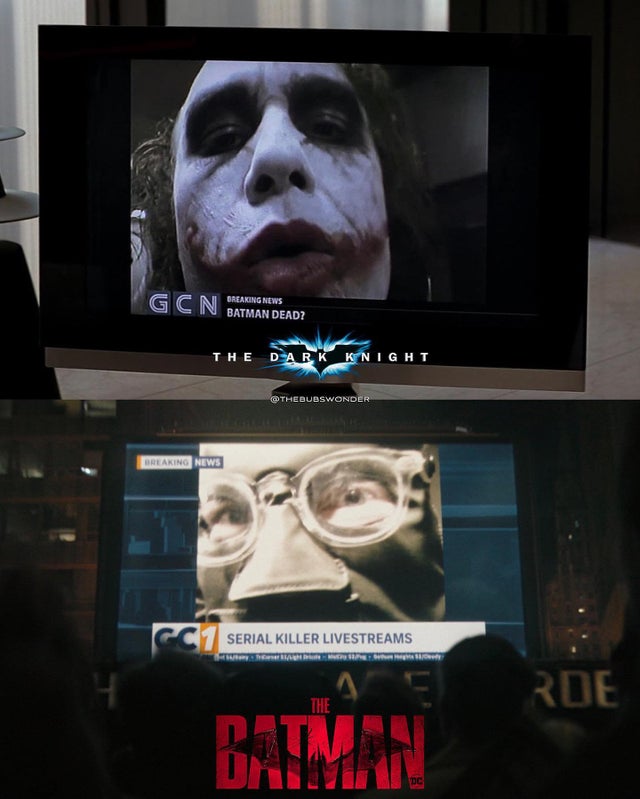

La tentation était sans doute grande de tourner ces passages en caméra à l’épaule, lui qui avait tellement bien géré cet aspect dans le found footage Cloverfield. Mais à la facilité, le réalisateur a opté pour un style plus sobre que l’on peut voir dans son remake de Morse: Laisse-moi entrer. Un sommet de contemplation qui n’échappe pourtant pas à la comparaison avec son prédécesseur. En effet, l’ombre de Christopher Nolan plane par moment sur The Batman. Ainsi, il est difficile de ne pas avoir des réminiscences du Joker de The Dark Knight lorsque l’on voit le Riddler se filmer pour menacer la population.

Pareil pour le face-à-face dans une salle d’interrogatoire entre les deux ennemis. Une impression de déjà vu d’autant plus présente que cette confrontation tourne autour de la question du masque, et comme quoi il s’agit du véritable visage de Batman. Nolan avait déjà creusé cette idée chère aux comics dans Batman Begins, qui est ici réinterprétée. The Dark Knight Rises est lui aussi cité avec une scène de fusillade dans la pénombre. Les coups de feu font ainsi office d’éclairage par intermittence, à la manière d’Equilibrium dans lequel jouer également Christian Bale.

Cela démontre à quel point cette trilogie à marquer le personnage, au point de devenir des passages incontournables. Mais contrairement à ce que pourrait indiquer son travail sur le reboot de La planète des singes, le cinéaste n’a pas plus singé Nolan que Fincher. Son style était déjà visible et bien affirmé lors des aventures de César, plus particulièrement dans Suprématie qui était maitrisé de bout en bout. Il échange donc la jungle et la nature de son épopée simiesque pour des buildings de pierres et d’acier.

Avec lui, Andy Serkis quitte son rôle de leader des primates pour celui d’Alfred, serviteur et conseiller du célèbre milliardaire. Bien que crédible dans le rôle, sa mise en retrait l’empêche de véritablement prendre part à l’intrigue. Je lui préfère Jeremy Irons ou Michael Caines qui avait su être taquin à leur façon. Quoi qu’il en soit, ce majordome fera son possible pour faire office de substitut paternel face à un Bruce que l’on croirait en pleine crise d’adolescence tardive. Ou dont il n’est jamais sorti. La musique du groupe Nirvana, Something in the way, souligne bien cet aspect.

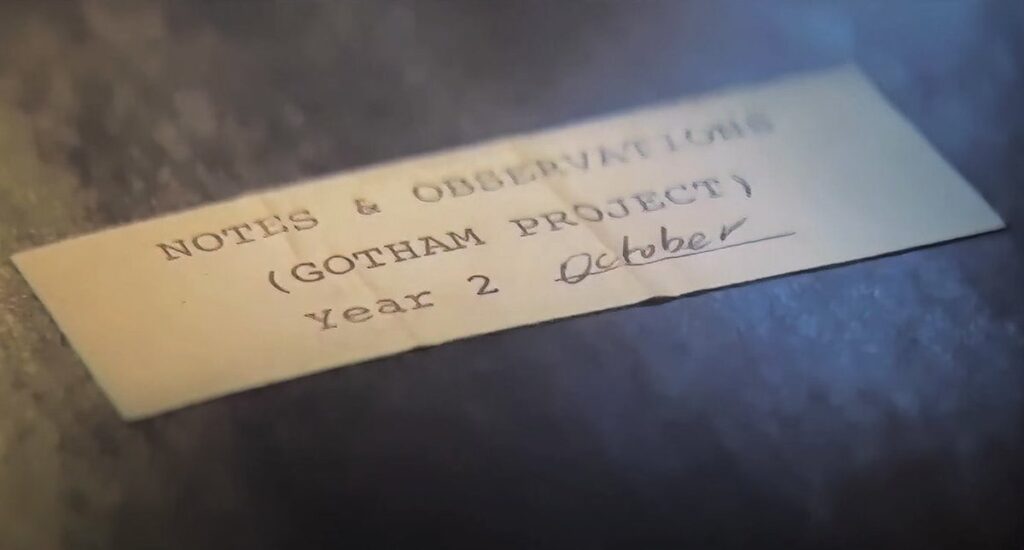

Le journal intime qu’il déclame en voix off contribue également à accentuer la personnalité torturée de cet ersatz de Kurt Cobain. Une caractéristique que l’on retrouve chez le Riddler, lui aussi adepte du fait de noircir ses pensées sur une page. Une référence de plus au John Doe de Seven, en plus de sous-entendre que Batman n’est vraiment pas différent des ennemis qu’il combat. Pour lui, cela prend la forme d’un carnet intitulé « Projet Gotham » qui rappelle le fameux carnet noir dans le run de Grant Morrison.

La folie du personnage y est palpable. Une attitude annonciatrice d’une quête obsessionnelle et d’un comportement maladif. Des symptômes qui s’expliquent aussi par la contamination de Robert Pattinson au Covid-19 lors du tournage. De quoi aider à sa performance fiévreuse. Au final, son Bruce est à l’opposé de celui de Bale. Il ne cherche pas à donner le change en civil avec des sourires de circonstances. Sauf peut-être lorsque l’acteur s’est absenté du tournage de Tenet, prétextant une urgence familiale pour faire le casting de The Batman.

Nolan ayant déjà tourné toute une trilogie sur cette icône de la pop culture et étant un adepte du secret sur toutes ses productions, il ne lui a pas fallu longtemps pour découvrir la vérité. Et lui donner son approbation. C’est là une sorte de consécration pour celui qui aura tout fait pour casser son image de vampire romantique dans la saga Twilight. Sa filmographie en est la preuve. Et c’est désormais pour son incarnation particulière de ce Batman que l’on se souviendra de lui. Car contre toute attente, cette grunge attitude fonctionne bien avec le personnage.

C’est-à-dire sans pour autant en faire une tête à claques. Au contraire, c’est lui qui les distribue. Car un acteur peut être un bon Bruce Wayne, mais un mauvais Batman. Ou vice versa. Il est difficile d’exceller dans les deux, et la carrure de Pattinson n’augurait pas d’une performance très physique. Surtout après avoir annoncé refuser de prendre du muscle pour le rôle. Pourtant, à l’écran, il fait totalement illusion. La scène d’introduction, qui se déroule durant la nuit d’Halloween, est d’ailleurs l’occasion de voir le niveau de violence.

Pas de prises compliquées ou de chorégraphies millimétrées: chaque coup est porté avec la volonté de faire mal. Un passage à tabac en règle qui une superbe entrée en matière pour ce reboot. Mais cette séquence d’ouverture ne fonctionne que grâce à la montée en tension qui avait été préalablement préparée. La pluie battante, la peur chez les criminels à la vue du Bat-signal, le bruit des bottes qui résonne sur le bitume, puis sur les victimes… Tout ceci concourt à installer Batman comme un croquemitaine aux yeux des malfrats.

Une ambiance mature qui rappelle celle du court-métrage Ashes to ashes. Mais malgré cette superstition autour de cette entité, le costume de la chauve-souris reste ici très artisanal et fonctionnel. Les multiples bandes-annonces ont beau m’avoir préparé à ce que j’allais voir, j’ai toujours du mal avec cette panoplie. La forme du masque à un côté cosplay que je peine à prendre au sérieux. Comme s’il avait été confectionné par un enfant, ce qu’est resté Bruce d’une certaine manière. Pour ce qui est de la tenue dans son ensemble, par balle de la tête aux pieds, je m’interroge toujours sur le fait de ne pas se protéger le bas du visage qui reste vulnérable aux tirs.

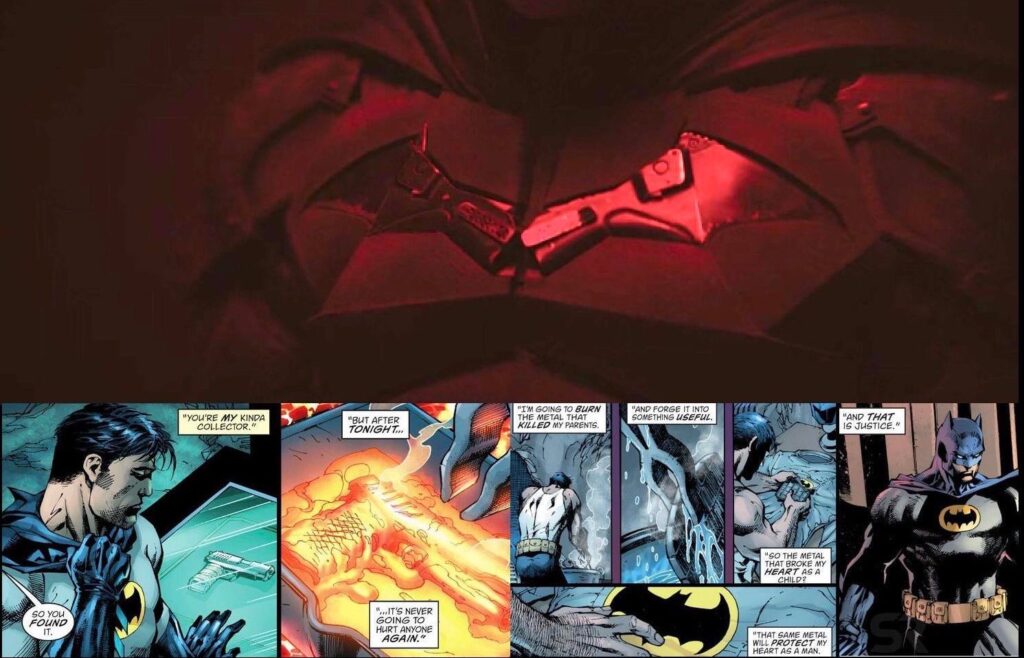

Bien sûr, une modification de la sorte irait à l’encontre du design originel. Mais lorsque l’on apporte des justifications pour rendre crédible un costume, il faut savoir prendre tous les aspects en compte. L’un d’entre eux, et pas des moindres, a notamment fait beaucoup parler: le symbole. Rien de tout cela n’a été confirmé, mais il s’agirait de l’arme qui a tué ses parents et qu’il a démontée pour en faire son logo. Une idée qui s’inspire de Détective Comics numéro 1000 dans lequel Bruce faisait fondre l’arme du crime afin de se confectionner une plaque à l’épreuve des balles.

C’est donc là une belle variante, en plus d’être symboliquement très fort. Suffisamment pour que je fasse abstraction sur l’allure générale du costume. Difficile donc de juger en l’état puisque le cinéaste à une trilogie en tête. Ainsi, la panoplie que je trouve désuète deviendra logique dans l’évolution du personnage s’il améliore cette armure au fil des épisodes. De plus, bien qu’éloignée des autres versions cinématographiques, ce design particulier reste raccord avec les comics, notamment Batman White Knight.

On y retrouve ce petit col sur sa cape qui lui donne une allure de vampire, mais qui surtout lui permet de tourner la tête contrairement à la quadrilogie débutée à la fin des années 80. Et ce n’est pas la seule inspiration de The Batman aux pages des bandes dessinées. Un long Halloween figure en bonne position. On y retrouve cette ambiance mafieuse, jusque dans la confrontation entre Selina et Salvator Maroni. On explore également les alentours de Gotham avec la mention de Blackgate et Bluedhaven, mais surtout la Batcave. Du moins, ce qui est amené à le devenir.

Un lieu souterrain qui ressemble à une ancienne station de métro abandonnée. Une localisation à des lieux du manoir familial, mais qui reste tout de même raccord avec les comics puisqu’il s’agit d’une allusion directe au troisième tome de Batman Terre 1. Un comics récent, tout comme l’est l’An zéro. Cet arc narratif présent dans le run de Scott Snyder met le Riddler au centre de l’intrigue pour faire revenir Gotham à l’âge de pierre. Ici, son plan est sensiblement le même, mais ses motivations sont différentes.

Connue aussi sous le nom de l’homme mystère, cette incarnation est loin de celle de Jim Carrey dans Batman Forever. Il n’y a pas de débat, même si son adaptation télévisuelle dans Gotham est intéressante pour son rôle d’expert scientifique au sein du GCPD. Là, Edward Nygma est un individu complètement marginal. L’usage de pièges à la Saw en dit long sur mon mode opératoire. Son costume reflète d’ailleurs son instabilité émotionnelle, et Paul Dano insuffle tout son talent pour lui donner une présence… Sauf lorsqu’il est à visage découvert. Là, il devient trop caricatural.

La faute au visage un peu trop enfantin de son interprète. Quand bien même, il aurait été beaucoup plus cohérent de garder son identité secrète jusqu’à la sortie du film, tout comme Kevin Spacey dans Seven. En tant qu’homme mystère, il aurait même été plus logique de ne jamais le démasquer. À contrario, Colin Farrell est méconnaissable derrière les prothèses qui lui permettent de se fondre dans la peau d’Oswald Cobbelpot. Si le nom de la star n’avait pas été mentionné lors du casting, il serait passé complètement inaperçu.

C’est là tout le talent d’un acteur, s’effacer derrière son rôle. Danny DeVito s’était lui aussi prêté à des séances de maquillage, sans pour autant être un standard de beauté à la base. Cela pousse tout de même à s’interroger sur les besoins d’une telle métamorphose, alors qu’il y a bien des acteurs compétents ayant le physique de l’emploi. Le sien, d’emploi, c’est au sein de son nightclub qu’il l’occupe. Un environnement où évolue également Selina Kyle en sa qualité de serveuse. Du moins, tout dépend du client.

C’est par son intermédiaire que l’on verra donc les coulisses de l’Iceberg Lounge. Zoé Kravitz se fera alors féline en s’appropriant le personnage de Catwoman, après Michelle Pfieffer et Anne Hathaway. Plus proche de la seconde que de la première, la cambrioleuse arbore une cagoule dont les coutures lui dessinent des oreilles de chat. Un peu comme l’arrière du masque de Deadpool. La comparaison s’arrêtera là, pour un comique déjanté, il faudra plutôt aller voir du côté du Joker dans l’asile d’Arkham.

Au fil des ans, le clown prince du crime est devenu un rôle très convoité à Hollywood, surtout depuis l’oscar posthume d’Heath Ledger. Pour ces Batman Awards, le défunt acteur restera en tête du classement. En effet, il est difficile de juger de l’interprétation de Barry Keoghan sur un bref caméo. La scène coupée qui a été dévoilée permet d’en voir plus, mais le flou persiste autour de sa présence. De plus, son temps d’écran est à peu près équivalent à celui de Bruce Wayne dans le film centré sur la némésis du chevalier noir: Joker.

Ils sont tellement indissociables que le long-métrage de Matt Reeves partage énormément de points communs avec celui de Todd Philips. À tel point que l’on pourrait croire qu’ils se déroulent dans la même continuité. Bien sûr, il n’en est rien, mais l’aura de film d’auteur est assez troublante. Et ce n’est pas qu’une histoire d’ambiance. Comme pour Joker, The Batman affiche son titre sur la totalité de l’écran sans plus de cérémonie, avant d’entrer dans le vif du sujet. Et celui-ci n’est autre que l’héritage familial.

Que ce soit le doute suscité autour de l’identité du père d’Arthur Fleck ou la lignée de la mère de Bruce qui était une Arkham (généalogie héritée du comics Batman Terre 1 de Geoff Johns), il y a cette idée de recherche de la vérité. Un secret qu’un journaliste a découvert, ce qui lui a valu d’être réduit au silence. Une expression qui donne lieu à un easter egg concernant le vilain Hush, du comics du même nom. Mais c’est surtout le nom de Thomas, père de Bruce, qui en ressort sali par ces révélations. Lui qui avait toujours admiré son paternel se voit contraint d’admettre jusqu’où il était prêt à aller pour protéger sa famille.

L’intrigue revisite alors l’enquête sur la mort des Wayne, sans pour autant se répéter. L’identité de leur assassin reste toujours mystère, tout en laissant des pistes de réflexion quant à de potentiels suspects. Catwoman n’est pas en reste puisqu’elle se découvrira un lien de parenté qui va redéfinir son origin story. Cette multiplication de point de vue ne sera pas pour autant responsable de ces trois heures de montage. Si le film dure aussi longtemps, c’est en partie à cause de l’ambiance qui est très contemplative. Surtout lorsque Batman est dans le champ. Donc assez souvent.

Le voir se déplacer sur une scène de crime relève du supplice. Il est d’une lenteur incroyable et la mise en scène nous donne à voir chacune de ses actions en temps réel. Mis à part pour une question d’atmosphère, il n’est pas nécessaire de le voir faire quelques pas pour aller vers son objectif. Surtout pour un personnage qui est connu pour apparaitre et disparaitre pour mieux surprendre. À l’inverse, la scène de l’accident d’Alfred est un exemple de montage. La tension qui ressort de cet événement, que l’on croirait se dérouler en parallèle d’un autre, ajoute de la faiblesse à Batman: il ne peut être partout à la fois.

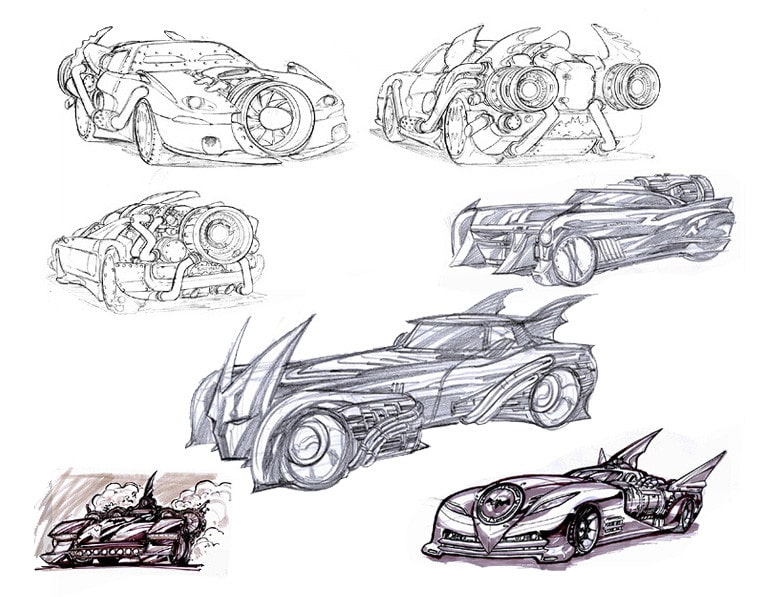

À cette apparente lenteur, peu de scènes d’action viennent ponctuer cette durée hors norme. Mais une sort du lot: la course-poursuite avec la Batmobile fait preuve d’une énergie et d’un découpage incroyablement lisible. De son apparition, iconisée à la manière du bolide dans Christine de Stephen King, jusqu’au carambolage final, tout est parfaitement cadré. Pourtant, je n’avais pas été conquis lors des premières images de ce véhicule, à des lieues des autres modèles de la franchise. Mais la voir en action révèle tout son potentiel.

À bien y regarder, ce sont même les concepts art du projet abandonné de Darren Aronofsky qui prennent vie. Même si je suis un inconditionnel des designs exubérant de la Batmobile, je dois reconnaitre que celle-ci s’adapte plutôt bien à son environnement, et l’absence de fioritures lui permet de se fondre dans le décor, pour mieux le détruire. Un parti pris réaliste qui n’est pas respecté pour la moto. Elle n’apparait que lors d’une scène, mais cette forme de chauve-souris sur le devant n’était pas forcément nécessaire. Pire, cette monture m’a rappelé le design de celle de la série Batman de 66, ce qui est loin d’être un compliment.

Cette faute de gout vient rejoindre le peu de reproches que j’ai à faire à The Batman. De petits détails qui n’ont en rien gâché mon plaisir lors du visionnage. Un bonheur à la fois visuel, mais aussi auditif grâce à la musique de Michael Giacchino. Tantôt lancinante, tantôt épique, c’est fou de réussir à renouveler le thème musical d’un personnage qui a connu tellement d’incarnation. Cette dernière promet de belles choses pour la suite, compte tenu des qualités de cette première aventure de celui qu’il faut désormais nommé Vengeance.

Un sentiment autodestructeur, mais nécessaire pour construire une séquelle digne de ce nom. Pas mal de pistes ont été semées, notamment dans le dernier tiers qui se transforme en blockbuster d’action. À l’opposé du film noir, entre les explosions, les combats et les armes à feu, un détail a retenu mon attention. À vrai dire, il s’agit plutôt d’une théorie à propos de la substance verte que s’injecte Batman dans ce climax. Dans le cadre du récit, tout indique qu’il s’agit d’une dose d’adrénaline afin de se donner un coup de fouet et faire face. Mais il pourrait tout aussi bien s’agir du venin qu’utilise Bane.

C’est de ce composé que le célèbre antagoniste tire sa force, et les comics en ont déjà dévoilé les origines avec Batman en guise de patient zéro. On peut aussi imaginer que celui qui se fait rouer de coup suite à cette injection soit le futur Bane, désireux de prendre sa revanche. Une possibilité qui sera donc peut-être exposée dans un deuxième volet. Ou alors une adaptation La guerre des rires et des énigmes suite au rapprochement entre le Riddler et le Joker, voisins de cellule. Quoi qu’il en soit, on laisse Gotham City dans un état similaire à Batman Begins, ensevelie sous la peur.

Une bonne base comme l’a prouvé Nolan, détenteur de la meilleure suite avec The Dark Knight. La deuxième aventure du chevalier noir selon Matt Reeves est donc attendue au tournant. Peut-être que le cinéaste parviendra à signer LE film ultime sur Batman, exempt du moindre défaut tel que ceux que j’ai relevés. Jusqu’à présent, le second opus de Tim Burton avait cet honneur à mes yeux. Coïncidence, John Turturro, qui incarne ici Salvatore Maroni, à quelques airs du célèbre cinéaste connu pour sa patte gothique.

Si l’on part du principe que les gangsters font partie de l’Ancien Monde, destiné à être remplacé par les super vilains, alors cela en dit beaucoup sur cette troublante ressemblance. En attendant, une alliance entre le Pingouin et Catwoman, celle-ci reste visible dans le film de 92. Une réplique tirée de ce dernier est d’ailleurs annonciatrice de mon dilemme entre Batman returns et The Batman. Alors que Selina Kyle vient d’être secouru par le Dark Knight, elle tente de lui faire la conversation:

Vous êtes LE Batman? Ou vous êtes juste Batman? À vous de choisir bien sûr!

Difficile de faire un choix lorsque même le principal intéressé n’a pas tranché sur la question. Il va être compliqué de les départager et pour cela, je vais être obligé de les revoir. Encore. Mais qu’importe qui sera en pole position, ou ex aequo, j’aime tous les films mettant en scène Batman pour des raisons différentes. Celui-ci ne fait pas exception. Qu’importe le défi que représente Batman le défi, The Batman reste un sérieux concurrent pour le trophée principal de ces Batman Awards.

« THE BATMAN » WINS!