1666,66667: pour les écrivains en herbe, c’est le chiffre du diable. Pour les écrivains-architectes, c’est le résultat du théorème de Nanowrimo, abréviation de National Novel Writing Month. C’est un concours qui se déroule du premier au 30 novembre et lors duquel il faut produire 50000 mots. Soit 1666,66667 mots par jour durant un mois. C’est donc le lendemain d’Halloween que le cauchemar commence vraiment pour les auteurs désireux d’avancer sur leur manuscrit.

À la clé, aucun prix. Il n’y a rien à gagner, si ce n’est la satisfaction d’être venu à bout de ce défi. D’avoir tenu cette cadence. Un rythme qui sous-entend une certaine organisation au préalable avant de se lancer dans cette épopée. Il faut alors avoir une idée assez claire de la direction dans laquelle on souhaite emmener ses personnages, les rebondissements qu’ils vont subir… Cette planification n’est pas à prendre à la légère pour quiconque s’engage dans cette voie solitaire.

Du moins, si l’on choisit de voir les choses sous cet angle. Car le Nanowrimo, c’est avant tout une communauté. L’écriture est un exercice tout ce qu’il y a de plus solitaire, mais de savoir que d’autres sont en train de vivre la même chose, cela créer un élan de motivation. Et il en faut pour se mettre tous les jours devant son écran ou son carnet, et d’enchainer les phrases sans avoir sans cesse envie de corriger la précédente. C’est du vécu. La tentation est grande, mais la satisfaction l’est plus encore lorsque l’on met le point final.

C’est ça la véritable récompense. Avoir une première version d’un manuscrit qui est peut-être brouillon, mais qui a le mérite d’exister. Une fois que l’on a cette révélation, alors l’écriture devient plus simple. Cela libère la plume de ceux qui carburent au perfectionnisme. Et dont j’ai fait partie. Une mauvaise habitude que j’ai abandonné en même temps que j’ai adopté un rythme d’écriture inspiré du challenge du Nanowrimo. Non sans revoir le quota journalier à la baisse… afin de pouvoir le tenir plus d’un mois. Beaucoup plus.

Cela fait depuis le 13 avril 2020 que je m’y tiens à mon grand étonnement. En voici les dernières avancées:

Semaine 39 – du lundi 26/09 au dimanche 02/10: 10568 mots

Semaine 40 – du lundi 03/10 au dimanche 09/10: 10559 mots

Semaine 41 – du lundi 10/10 au dimanche 16/10: 10572 mots

Semaine 42 – du lundi 17/10 au dimanche 23/10: 10555 mots

Semaine 43 – du lundi 24/10 au dimanche 30/10: 10551 mots

Il y a eu des hauts et des bas, mais pas de retour en arrière depuis ce fameux jour. Au contraire, je suis allé de l’avant jusqu’à trouver un nom à cette routine: Arnowrimo.

Dernièrement, ce détournement parodique du Nanowrimo a pris une autre tournure. C’est devenu une garantie incluse dans ma prestation La première épreuve. Ainsi, pour la personne faisant appel à mes services et après plusieurs réunions afin de définir les contours de son histoire, c’est l’assurance d’avoir entre les mains son premier jet en un mois top chrono. Une prouesse difficilement concevable pour certains, mais qui n’a rien d’insurmontable pour l’écrivain que je suis devenu.

Alors, si j’avais un conseil à donner à tous les participants du Nanowrimo, c’est de continuer au-delà. De se servir de ce concours comme d’un tremplin vers l’accomplissement de vos ambitions littéraires. De ne pas attendre cette période de l’année en particulier pour voir avancer vos projets. Ils méritent mieux que 30 jours de productivité dans l’année. Ils méritent toute votre attention. Selon moi, c’est ça le véritable trophée de cet événement. Ce n’est pas d’avoir un manuscrit de 50000 mots. C’est d’avoir acquis une routine qu’il va falloir entretenir.

Paradoxalement, d’un point de vue extérieur, cela peut sembler courageux de ma part d’enchainer les journées d’écriture sans m’arrêter. Mais c’est tout le contraire en fait. C’est de la peur. C’est parce que je ne connais que trop les difficultés à débuter un nouveau projet, que j’ai décidé de ne plus m’interrompre. De les enchainer les uns à la suite des autres sans temps de repos. J’en suis venu à un point où je suis terrifié à l’idée de m’arrêter et de l’effort incommensurable que cela va me demander en termes d’énergie pour me remettre en selle, que de continuer à m’imposer ce rythme que certains jugent effrayant.

Ce n’est donc pas la peur qui a changé de camp, c’est juste la peur qui est différente. Notre cerveau est programmé pour la paresse. S’il peut échapper à une tâche pénible, vous pouvez être sûr qu’il vous trouvera une excuse qui tient la route en peu de temps. Lorsque l’on prend conscience de cette propension à l’inaction, un vieil instinct de survie, il est possible de manipuler son inconscient pour lui faire faire ce que l’on souhaite. D’agir dans notre propre intérêt, et non dans le sien.

En l’occurrence, j’ai juste réussi à convaincre le mien que ce qu’il faisait, à savoir écrire tous les jours, était moins pénible que de rassembler l’énergie nécessaire pour m’y remettre après une pause entre deux projets. C’est ça la technique Arnowrimo.

CINÉMA

Le visiteur du futur / Everything everywhere all at once / Don’t worry darling

Voir un film en avant première qui traite du voyage dans le temps et en donner son ressenti bien après tout le monde, voilà qui est aussi absurde que peut l’être Le visiteur du futur. Et malgré la popularité de la web-série, cela reste une chance de voir un long-métrage faisant suite aux quatre saisons, ainsi qu’au roman et aux bandes-dessinées composant cet univers étendu. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’avoir tout vu pour comprendre les tenants et les aboutissants. Le film reste très accessible grâce aux nouveaux personnages qui font office de point d’entrée.

Exit donc Raph qui était jusque là le point de vue du spectateur. Il a quitté son époque pour vivre dans le futur en devenant un membre à part entière de l’équipe, au même titre que Castafolte. Et comme lui, il donne l’impression d’avoir été lobotomisé. Pas forcément la meilleure personne donc pour accueillir ceux qu’ils ont kidnappés, mais la plus apte à comprendre ce que traverse ce père et sa fille. Incarnés par Arnaud Ducret et Enya Baroux, Gilbert et Alice sont en conflit suite à la signature imminente d’un document validant la construction d’une centrale nucléaire.

Sa militante de fille va alors faire son possible pour le faire changer d’avis, tout comme le visiteur. Mais l’intervention de la brigade temporelle le forcera à changer ses plans en rapatriant sa cible et son enfant dans son présent. Un voyage temporel qui sera l’occasion pour mettre Gilbert devant le fait accompli face à la centrale qui a depuis provoqué une catastrophe. En partant de ce postulat, le scénario est pareil à un début de saison de la série. Il s’agit d’empêcher quelqu’un de faire une action pour échapper aux terribles répercussions.

Mais finalement, les personnages sont tellement bien écrits que le film prend tout de suite une autre ampleur. Une dimension cinématographique qui permet d’en voir enfin un peu plus de ce fameux futur post-apocalyptique. Entre paysages en ruines, zombies et nuages toxiques, les menaces sont multiples. Mais le visiteur et son équipe pourront compter sur la meute, une sorte de rassemblement d’enfants guidés par une guerrière du nom de Belette. Une leader un peu fade pour une première incarnation en live, après avoir été introduit dans le roman La meute.

Mais le personnage le plus sous-développé reste celui de Mattéo. Le rôle de Mathieu Poggi est très en retrait par rapport à ses compétences et un potentiel comique inexploité. D’ailleurs, le film n’en fait pas des tonnes dans ce registre. Les répliques sont toujours aussi bonnes sans pour autant que cela ne devienne une comédie lourdingue. C’est le genre qui prédomine en France, contrairement à la science-fiction, et Le visiteur du futur a été vendu comme un mariage des deux. Plutôt malin lorsque l’on voit le résultat final, penchant plus d’un côté que d’un autre.

Mais à en voir le générique, de nombreuses subventions et financements ont tout de même été nécessaires afin que ce projet puisse voir le jour. Ça, et des guests susceptibles d’attirer le public. Heureusement, la présence de McFly et Carlito se limite à la scène d’introduction. Pour ce qui est du reste des apparitions, elles sont toutes condensées dans une scène, celle du bar. Cette séquence est pareille à celle de la cantina dans Star Wars, à ceci près que l’on ne voit pas un défilé de créatures, mais un festival de caméos. Au moins, on n’a pas à les subir tout du long.

Le plus drôle reste surtout le lieu en lui-même qui porte bien son nom étant donné le contexte: le premier bar après la fin du monde. Une belle référence à l’oeuvre de Douglas Adam, tout aussi loufoque que celle de François Descraques. Le réalisateur fait un passage réussi du petit au grand écran. J’avais particulièrement été impressionné par ses segments sur l’anthologie Dark Stories, son dernier effort avant de revenir à ce qui l’a révélé. Malgré ce talent pour la mise en scène, le cinéaste peine encore à mettre en boite des séquences d’action convaincante.

C’est notamment flagrant lors des combats, toujours un peu brouillons. Cette maladresse ne l’empêche pas de se livrer à cet exercice, qu’il ne maitrise que partiellement, en rythmant son récit de la sorte. Il se permet même un détour dans le temps durant une guerre mondiale. Un interlude audacieux compte tenu de ce que cela implique en termes de décor, de costumes d’époque, de trucage… Au-delà de cette partie, la musique a également son importance en donnant de l’ampleur aux images avec un côté blockbuster américain dans les percussions.

Comme la grande majorité de ces produits formatés venue d’outre-Atlantique, l’intrigue est prévisible. Mais dans le bon sens. Car ce vers quoi nous mène le scénario m’a semblé oser. Suffisamment, pour que je doute de cette potentielle conclusion qui se profilait. À force d’insister sur la naissance de la fille de Gilbert, on se doute qu’elle va être à l’origine d’un paradoxe temporel qui implique sa disparition. Et en même temps, on se demande si le récit va aller jusqu’au bout de cette réflexion dans le cadre d’une comédie familiale. Choisir cette option irait à contre-sens, mais c’est bien le cas.

Ce sacrifice, qui n’en est pas vraiment un, contribue à offrir au film de vrais moments d’émotions. Mais cette prévisibilité a ses limites, qui doivent surement concorder avec celles du budget. En effet, en ouvrant son film sur la catastrophe nucléaire, tout indiquer que l’histoire allait trouver sa conclusion dans ce même lieu très cinématographique. La boucle n’est donc pas bouclée, ce qui est un comble pour un film traitant du temps et ses conséquences. Néanmoins, c’est à se demander si François Descraques n’est pas le véritable visiteur du futur tant il propose une histoire pile dans l’actualité.

Outre le réchauffement climatique et la crise énergétique, la guerre en Ukraine a récemment fait parler d’elle pour la menace qui planait au-dessus de la centrale de Zaporijjia. Dans le cadre d’un divertissement pour se changer les idées, on peut dire que le cinéaste utilise le genre de la science-fiction comme d’autres grands auteurs avant lui: pour parler des problèmes du présent. On est limite en face d’un film militant sous couvert de comédie. On rit beaucoup, mais on rit jaune parfois. Et en plus de faire écho à des événements récents, le film a une portée universelle.

Même si la tour Eiffel apparait en guise de repère géographique, mais aussi pour affirmer son statut de production française, l’histoire pourrait tout aussi bien se passer ailleurs. Un paysage délabré en vaut bien un autre lorsqu’il s’agit de la fin du monde. Mais la fin n’est que le commencement d’autre chose, et ce long-métrage pourrait tout aussi bien annoncer une suite que se clore de la sorte. Peu importe vers quel projet se dirigera François Descraques, j’espère juste que cette première incursion au cinéma lui donnera un peu plus de visibilité.

Tout un champ des possibles s’offre à lui, et c’est également ce à quoi va être confrontée l’héroïne de Everything everywhere all at once. Car qui dit voyage dans le temps, dit multivers et ses timelines parallèles. Déjà, avec un titre pareil, on sent que les personnes derrière cette production n’ont pas réfléchi en termes de marketing. Ou ne croyaient pas suffisamment en leur film pour faire plus court. Il n’empêche que le succès a été au rendez-vous. Une impression que je ne partage pas tellement. Loin de moi l’idée de ne pas vouloir me joindre à l’engouement général, je n’ai juste pas accroché.

En cause, une héroïne au comportement exécrable à laquelle j’ai eu du mal à m’identifier. Le fait que son mari, adorable comme tout, soit sur le point de lui demander le divorce n’a rien arrangé à mon empathie. Mais avant d’en arriver là, ce couple va être embarqué dans une quête qui les dépasse, et pour cela ils vont devoir se dépasser. Ils pourront compter sur eux-mêmes puisqu’une technologie va leur permettre de récupérer les capacités de leur double à travers le multivers. Pour cela, il suffit de faire quelque chose d’absurde, ce qui participera grandement à l’humour du film.

Cette règle n’est pas toujours très claire, mais l’illustration du cheminement à travers une cartographie des mondes parallèles permet de se représenter le processus. Dans les faits, cela reste tout de même confus et l’on sent vite qu’il faut lâcher prise pour profiter du délire. Entre un trou noir en forme de bagel, des doigts saucisses, des cailloux émotifs, une course pour s’approprier et s’introduire un plug anal et j’en passe, il faut avoir une suspension d’incrédulité en béton armé. Ce n’est pas tant cette mise à l’épreuve qui perturbe la concentration, mais cette accumulation.

À trop en faire, aucune de ces séquences ne sort vraiment du lot. C’est là le problème lorsqu’une histoire décide de ne pas faire de choix en prenant tout, partout, et tout à la fois. Pour le coup, le film porte bien son titre. C’est aussi ce qui lui fait défaut. Moi-même j’ai eu beaucoup d’attentes en me basant sur les critiques dithyrambiques et la bande-annonce. Celle-ci laissait d’ailleurs apparaitre une version animée d’Evelyn, mais il n’en est rien. Ou plutôt si, c’est exactement ce qu’il y a dans le film. Ni plus, ni moins. Juste un plan d’une demi-seconde.

Or je suis partisan du fait qu’un trailer doit donner un aperçu de ce que l’on verra majoritairement dans le film. Ce plan fugace m’avait hypé plus que de raison, et la frustration n’en a été que plus grande. Heureusement que je n’ai pas cligné des yeux lors de ce montage faisant défiler les différentes incarnations de l’actrice Michelle Yeoh, ma déception aurait alors été totale. Je lui préfère largement le nanardesque The One, ou dernièrement Doctor Strange in the Multiverse of Madness pour ce qui est de l’exploration de cette thématique et des règles qui la régissent.

Je n’ai donc pas été réceptif à ce film des Daniels produit par les frères Russo. Mais s’il fallait mentionner un autre duo, ça serait les Wachowski. Everything everywhere all at once est clairement inspiré par leur travail. Que ce soit dans la générosité du spectacle où dans le concept visant à récupérer des talents chez d’autres personnes, qui évoque directement Sense8, ce film porte indéniablement leur marque. De cette folie filmique, on retrouve beaucoup du personnage d’Alice au pays des merveilles qui a aussi construit celui de Néo.

Une inspiration que l’on peut également déceler dans Don’t worry darling. Son héroïne porte d’ailleurs le même nom que la célèbre création de Lewis Carrol. Alice donc, est une femme au foyer modèle, en tout cas l’idée que la société en avait dans les années 50. Elle est aux petits soins pour son mari, Jack Chambers, avec qui elle réside dans la ville de Victory. L’ambiance de voisinage y est pareille à celle de Desperate Housewives, attendant que son époux rentre d’un travail dont il n’a pas le droit de parler. Cela ne va faire qu’attiser sa curiosité, et celle du spectateur que je suis.

Une curiosité d’autant plus décuplée que la cité dans laquelle vivent ces habitants est isolée dans le désert. Mais comme pour la précédente sortie cinéma de cette catégorie, le syndrome de la bande-annonce y est à nouveau pour beaucoup dans ma non-appréciation de cette production. Vendu comme un thriller mystérieux enveloppé dans l’imagerie d’une Amérique d’après-guerre, j’ai essayé d’y trouver mon compte tant bien que mal. Cela est passé par la réalisation d’Olivia Wilde que je connaissais surtout en tant qu’actrice.

À la fois derrière et devant la caméra dans un second rôle, cette double casquette a fait l’objet de bien des polémiques en coulisses. Pour ma part, c’est surtout les coulisses de la ville de Victory qui ont retenu mon attention. Sauf que les seules choses qui ont suscité mon attention n’étaient en fait qu’une diversion. Je voulais en savoir plus sur cette cité secrète coupée du monde. Je voulais découvrir ce que faisaient les hommes sur leur lieu de travail énigmatique. Je voulais savoir ce qu’il en était de cet avion qui s’est crashé non loin de là…

À la place, c’est la réalité d’Alice qui est remise en question, et dont la réponse n’a rien d’extraordinaire. Elle soulève même encore plus de questions. Entre autres, pourquoi avoir opté pour une simulation virtuelle avec pour paysage un désert à perte de vue? Cela ne peut que susciter la curiosité des habitants qui veulent savoir ce qu’il y a au-delà. De plus, si un milliardaire est capable de mettre au point une technologie aussi couteuse, alors il a également les moyens de bâtir cette utopie dans la réalité. Et de lobotomiser les personnages comme ils le font dans ce songe.

Les interrogations ne cessent de s’enchainer à mesure que l’on se rapproche de la conclusion. Pourquoi les lampadaires explosent à la fin? Est-ce la manifestation des pouvoirs de l’héroïne qui découvre la vérité? La confusion règne dans ce dernier acte qui dévoile la vraie nature de Don’t worry darling. Un film dont la promotion a ciblé des éléments précis de son scénario pour mieux créer la surprise sur son twist. Mon attente était donc tout autre, croyant voir un film dans la lignée de la série Le prisonnier, ce qui était en partie faux. J’ai été surpris, mais pas en bien.

FILMS

GI Joe: le réveil du cobra / GI Joe: conspiration / Le calendrier

On dit qu’il faut privilégier la qualité à la quantité. Ce n’est pas toujours vrai. En ce qui me concerne, c’est surtout parce que des épisodes de séries diverses ont monopolisé la majorité de mes soirées que j’ai regardé peu de films. Et je n’ai pas forcément opté pour les meilleurs lorsque l’occasion s’est présentée. À défaut d’être des chefs d’oeuvres, ils ont au moins eu le mérite de me divertir comme GI Joe: le réveil de Cobra.

Enfant, je n’étais pas forcément fan des jouets ou de la série animée tirée de cette licence. C’est donc surtout sur le nom de Stephen Sommers que j’ai été attiré par cette adaptation filmique. Ce réalisateur est notamment à l’origine de pas mal de mes plaisirs cinéphiliques avec notamment La momie, Le retour la Momie et Van Helsing. Ce sont de purs divertissements que ne viendra pas rejoindre ce premier opus de GI Joe. Pourtant, on retrouve le style du réalisateur, toujours aussi généreux, mais rien n’y fait.

Il manque de cet esprit pulp qui m’avait tant plu lorsqu’il s’était approprié les monstres d’Universal. C’est dans une moindre mesure que l’on retrouve cette ambiance propice à l’aventure. La faute à une intrigue se situant de nos jours et qui ne convient guère à la nostalgie de Stephen Sommers. La solution aurait été de récupérer l’imagerie eighties de la série animée pour la retranscrire telle quelle. De quoi faire une production dans la lignée de celle des stars du cinéma d’action de l’époque comme Stallone, Schwarzy, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme et bien d’autres.

Dans une certaine mesure, ça existe déjà et ça s’appelle Expendables. Reste donc une action démesurée à grand renfort d’effets spéciaux. Un spectacle bon enfant donc, mettant en scène des méchants très caricaturaux qui n’hésitent pas à détruire la tour Eiffel. Peut-être l’un des meilleurs passages avec toute la poursuite qui prend place dans la capitale française. C’est l’occasion de voir Snake eyes mettre ses talents de ninja à l’épreuve. Il demeure la seule véritable attraction du film, et ça les producteurs l’ont bien compris en lui donnant plus d’importance dans GI Joe: conspiration.

D’ailleurs, les sous-titres auraient dû être inversés tant le premier opus avait tout d’une conspiration tandis que le réveil du Cobra ne se fait vraiment que dans cette suite. Genre littéralement, puisqu’il est tiré de son coma. Au contraire, Stephen Sommers se verra plongé dans un long sommeil puisqu’il ne sera pas de retour derrière la caméra pour cette séquelle. Il en conservera d’ailleurs beaucoup, des séquelles, puisqu’il ne fera son retour au cinéma que 5 ans plus tard, en 2013 avec l’échec Odd Thomas, avant de disparaitre du paysage.

Le fait d’avoir été écarté d’un blockbuster d’action au profit du réalisateur de Sexy Dancer 1 & 2, et du documentaire Justin Beiber: never say never, n’a pas du aider. Pourtant le choix de Jon Chu relève d’une certaine logique puisque ce second opus fait la part belle aux chorégraphies de ninjas. Sans atteindre le niveau des classiques du genre, c’est ce qui fait le charme de ce film. Notamment la séquence de voltige sur la falaise qui sort du lot. Mais la testostérone n’est pas pour autant mise de côté puisque Daywne Johnson est de la partie.

À l’époque, il était défini comme un sauveur de franchise. Mais cette fois-ci, sa cool-attitude légendaire n’a pas suffit. D’ailleurs, l’ancien catcheur rate à un film près celui qui lui a donné sa chance en tant qu’acteur. En effet, Stephen Sommers l’avait choisi pour interpréter le Roi Scorpion dans Le retour de la momie. C’est dommage, sachant qu’ils partagent une même idée de ce que devrait être un divertissement hollywoodien. Une vision que ne partage pas forcément le réalisateur à la barre si l’on se penche sur sa filmographie.

La décision de se séparer du personnage de Duke, incarner par Channing Tatum, n’en devient alors que plus absurde. Outre le fait qu’il s’agit là d’une décision de l’acteur, dont la popularité grandissante l’a orienté dans des projets plus qualitatifs, il se fend tout de même d’une apparition le temps de mourir. De quoi permettre à The Rock de s’imposer à l’écran, mais surtout de lui fournir une raison de se battre. Ce passage de relai reste une occasion manquée de voir Channing Tatum diriger par un réalisateur adepte de la danse.

Lui qui s’illustrera par la suite dans Magic Mike, basé sur son passif de danseur, il y avait de quoi avoir une collaboration intéressante. Sans pour autant en faire une comédie musicale avec des soldats au torse luisant bien sûr. Comme quoi, il n’y avait pas que les sous-titres à inverser. Surtout que l’acteur a révélé qu’à la base, il voulait jouer Snake Eyes. Un protagoniste beaucoup plus apte à déployer son talent pour les acrobaties que ne le permettait Duke. Ce projet était donc compromis depuis le début, et cette base ne permettra pas de clore cette trilogie.

Pas une grande perte pour le septième art. Le calendrier n’a pas non plus la prétention de marquer les esprits. Il a déjà le mérite d’être une production française horrifique, et dans un paysage hexagonal dominé par les comédies, c’est déjà beaucoup. Une tentative de cinéma de genre à saluer, surtout en prenant son sujet au sérieux. Comme son titre l’indique, tout tourne donc autour d’un mystérieux calendrier de l’avent qui est offert à l’occasion d’un anniversaire. Bien sûr, cela ne va pas sans quelques mises en garde avant d’en ouvrir la moindre case.

En même temps, la forme de ce calendrier a tout d’une pierre tombale. La méfiance est donc plus que jamais à l’ordre du jour. Mais les jours se succèdent et le compte à rebours avant Noël commence. C’est Éva qui se prêtera au jeu à partir du moment où elle a décidé d’en accepter les règles. J’ai d’ailleurs retrouvé un peu de Jumanji dans ce côté ludique. Mais l’héroïne n’est plus une enfant, elle a même vécu un événement tragique qui l’a cloué dans une chaise roulante. Mais ce n’était là qu’un aperçu de ce qu’elle allait vivre avec ce cadeau empoisonné.

Les confiseries que recèle le calendrier le sont d’une certaine manière, mais c’est surtout l’entité qui l’habite qui causera le plus de dégât. Ce monstre a un design très inspiré par le bestiaire de Silent Hill, mais n’est pas Christophe Gans qui veut. Patrick Ridremont ne l’est assurément pas, mais son effort est tout à fait louable. D’autant plus que cela m’a donné envie de me pencher sur son premier film: Dead man talking. Le calendrier est son deuxième long-métrage, mais un format plus court aurait été préférable pour en intensifier le rythme. Il aurait eu tout à fait sa place en tant qu’épisode de l’anthologie Dark Stories.

SÉRIES

Le visiteur du futur: saison 1, 2, 3 et 4

Tel un rituel que je réitère à chaque fois qu’une sortie événement se profile, j’ai profité de celle du Visiteur du futur au cinéma pour revisionner la web-série qui précède ce film. Un prétexte comme un autre tant cela n’a rien d’une corvée. Au contraire, ce fut l’occasion de voir l’évolution de cette production amateur qui a révélé le talent François Descraques. C’est à lui que l’on doit cet univers de science-fiction français, et tout a débuté sur YouTube. C’était en 2012 et la plate-forme était encore loin d’être aussi fournie en contenu.

C’est d’ailleurs ce qui a permis à cette série de se faire sa place dans le paysage, mais aussi de créer tout un mouvement autour. D’autres créateurs ont alors saisi l’occasion d’en faire autant, mais peu ont réussi à se renouveler. Bien évidemment, François Descraques en fait partie. Il n’y a qu’à revoir la première saison pour réaliser à quel point elle n’a pas vieilli. En tout cas, l’humour est intact contrairement à ce à quoi je m’attendais. Pour ce qui est de la technique, le réalisateur et scénariste fait avec les moyens du bord, mais on sent déjà un certain sens de la mise en scène.

Celle-ci s’adapte à son propos, à savoir un mec bizarre venu de l’avenir pour avertir des conséquences que peut avoir une petite action. Raph se révèle être le souffre-douleur de ce voyageur temporel qui ne cesse de le sermonner. Une formule qui est répétée épisode après épisode, jusqu’à ce que la série prennent un tournant plus mythologique. L’écriture se fait alors plus précise et on sent que François Descraques commence à réfléchir à long terme. Il n’en abandonne pas pour autant l’humour avec l’introduction de Mattéo, incarné par Mathieu Poggi, dont les répliques sont hilarantes.

Ce personnage fait partie de la brigade du temps et est chargé de veiller à ce que rien ne vienne perturber sa continuité. Une thématique bien difficile dont s’empare avec aisance le créateur de la série. Il traite ce sujet avec sérieux sans que les ficelles de son intrigue ne s’emmêlent. Une prouesse qu’il va renouveler avec une saison 2 en tout point supérieure. On sent immédiatement que le budget a été revu à la hausse, ou en tout cas que des aides financières sont venues subvenir à la partie technique. Un appel aux dons qui avait été fait sur le ton de l’humour en fin de saison précédente et qui semble avoir donc été entendu.

Tout est de meilleure facture, jusque dans les effets spéciaux. Mais bien que certaines choses n’aient pas de prix, comme le talent, François Descraques semble en avoir à revendre tant il rivalise d’ingéniosité. L’intrigue est à la fois plus dense, plus complexe, tout comme les personnages, anciens et nouveaux. Chacun fait progresser un récit tournant autour des paradoxes temporels. Et si le but du visiteur est d’empêcher la fin du monde, ses opposants, symboliser par les Lombardi, veulent qu’elle se produise tout simplement parce qu’ils sont nés après celle-ci.

Sans l’apocalypse, leur naissance n’aura jamais lieu. Un enjeu loin d’être manichéen donc, mais qui tient plus de l’instinct de survie. C’est là le propre des grands méchants, on est capable de comprendre leurs motivations personnelles. D’ailleurs, paradoxalement, ce revisionnage m’a fait revoir ma manière d’appréhender les personnages. Si d’ordinaire je m’identifiai à Raph, qui reste le point d’entrée pour quiconque découvre la série, je me sens maintenant beaucoup plus proche du visiteur. Tout comme il connait l’avenir, je connais tous les épisodes à venir.

Mais aussi les saisons suivantes. C’est d’ailleurs à partir de la troisième que la série abandonne la numérotation pour un sous-titre: Les missionnaires. Les individus en question se révéleront être une variante de la brigade temporelle, un rebondissement qui commence à s’épuiser. C’est à partir de là que l’aspect technique de la série va prendre le pas sur le côté artistique. Et pour cause, Le visiteur du futur est désormais une co-production made in Ankama et France Télévisions. Loin de moi l’idée de voir derrière cette association un moyen pour le petit écran de piller des talents d’internet.

François Descraques n’a pas vendu son âme, il a au contraire suivi une évolution logique. Cette professionnalisation à l’avantage de pouvoir profiter d’un budget plus conséquent, et de faire appel à des comédiens issus du circuit télévisuel. En tête, Simon Astier qui se fond à merveille dans cet humour absurde. Mais toutes les blagues ne suffisent pas à faire oublier cette impression de déjà vu. On sent vraiment que la forme a été privilégiée sur le fond. Seule la sous-intrigue amoureuse entre Stella et Raph parvient à susciter de l’intérêt grâce au mensonge de ce dernier en fin de saison précédente.

La suivante, toujours co-produite par Ankama et France Télévisions, accentue encore un peu plus l’aspect production télévisuelle. Cette hausse dans le budget est toutefois en accord avec une histoire qui prend place dans ce futur dont on entend parler depuis le premier épisode. Plus précisément, c’est à Néo Versailles que le récit se déroule et qui donne son sous-titre à cette saison. L’intrigue reste néanmoins très linéaire et se repose grandement sur la qualité de ses personnages. Mais sans le capital sympathie suscitait par le visiteur, Raph, le docteur Castafolte et Mattéo, cette quatrième aventure serait bien ennuyeuse à suivre.

À croire que le passage de web-série à série télé a fait perdre en spontanéité François Descraques et son équipe. C’est de cet esprit de débrouille qui les animer à leur début que naissent les meilleures idées de mise en scène, de répliques, d’improvisation… Loin de moi l’idée de dénigrer l’une des rares tentatives de science-fiction en France. Même une décennie plus tard, Le visiteur du futur continue de rivaliser, et de loin, avec nombre de franchises bien plus friquées. C’est une valeur sure qui n’a pas vieilli, et même si je n’ai pas poussé l’exercice jusqu’à me plonger dans les romans et les bandes-dessinées, c’est un univers que j’ai envie d’explorer.

TRAILERS

Le cabinet des curiosités de Guillermo Del Toro

Quand Alfred Hitchcock présente Les contes de la crypte, ça donne Le cabinet des curiosités de Guillermo Del Toro. En effet, ce trailer donne l’impression que le cinéaste va ouvrir chacun des 8 épisodes de cette anthologie. Pourtant, il n’en réalise aucun. Au contraire, Del Toro profite de sa renommée et s’efface derrière d’autres noms tel que Vincenzo Natali, David Prior ou encore Panos Cosmatos. Tous se sont déjà illustrés dans le film de genre et se livrent à l’exercice d’une histoire courte. Malgré leur style très différent, le montage de cette bande-annonce ne donne jamais l’impression d’élément disparate. Au contraire, j’ai même eu l’impression de retrouver la direction artistique de Crimson Peak. Avec Love, death and Robots, c’est une anthologie de plus que j’aimerais bien voir sur Netflix.

Knock at the cabin

Sorti durant le covid et l’application des jauges dans les salles de cinéma, avant d’avoir un pass sanitaire obligatoire, Old n’avait pas fait l’unanimité. En ce qui me concerne, j’avais été conquis. À cette crise sanitaire, il fallait également ajouter le fait que chaque film de M. Night Shyamalan fait l’objet de bien des attentes de la part du public. Le trailer de son nouveau film débute d’ailleurs d’une manière similaire à celle d’Old, à savoir une famille qui se rend dans un endroit pour passer du bon temps. Avant qu’un événement perturbateur ne vienne stopper leurs vacances.

Tout ceci prendra place dans un cadre assez connu des fans de films d’horreur: une cabane dans les bois. Un lieu qui est rentré dans l’inconscient collectif grâce à Evil Dead jusqu’à ce que Cabin in the Woods officialise ce cliché. Pour ce qui est de la menace en question, elle sera personnifiée par un groupe de personnes au discours plutôt énigmatique. Ce quatuor, que l’on pourrait voir comme les 4 cavaliers de l’apocalypse, est justement là pour l’empêcher, l’apocalypse. La bande-annonce n’en révélera pas plus. Et ça suffit pour intriguer.

Gardians of the galaxy: special Holiday

Après Werewolf by night, Marvel continue sur ce format atypique pour une nouvelle aventure avec Star Lord et sa bande. Mais de ce que l’on peut voir, ce sera surtout Drax et Mantis qui seront mis en avant dans cette histoire qui semble se dérouler en majorité sur Terre, fêtes de fin d’année obligent. Même si Peter Quill n’a pas l’air d’être mis en avant, j’aurais apprécié que son retour sur sa planète d’origine se fasse à l’occasion d’un épisode des Gardiens à part entière. Toutefois, rien ne dit qu’il suivra son équipage, et puis de toute façon, il était déjà revenu à l’occasion du final d’Endgame.

J’avais encore bon espoir d’un traitement à part entière pour conclure son arc narratif, mais apparemment je dois me faire une raison. Reste que ce spécial Holiday est réalisé par James Gunn, c’est donc l’assurance de retrouver l’esprit qu’il a instauré depuis le début. Je lui fais entièrement confiance quant à la gestion de ses personnages entre un Groot qui semble avoir grandi tout en conservant une tête enfantine, l’intégration du chien Cosmo au groupe, Kevin Bacon en guest star… Un délire à la hauteur de ce que devrait être un spécial Holiday.

Jeepers Creepers Reborn

Reborn, et ce n’est pas peu dire. Ce croquemitaine avait bien besoin d’une renaissance après un passage à vide et une tentative de revenir sur le devant de la scène avec un troisième opus. Un épisode que je n’ai pas vu, car pas sorti en France, mais qui ne semble pas indispensable pour suivre ce qui s’annonce comme un reboot de la franchise. Toutefois, Victor Salva, créateur du monstre et réalisateur de la trilogie, n’est pas de retour derrière la caméra. Une déception qui n’en est pas vraiment une étant donné les problèmes que le cinéaste entretient avec la justice. Tout aussi talentueux qu’il soit, sa création devra se passer de lui.

Le débat sur le fait de séparer l’homme de l’artiste a encore de beaux jours devant lui et les détenteurs des droits de Jeepers Creepers semblent avoir tranché la question. Ça, c’est dans les coulisses, à l’écran, ça tranche tout autant lors de ce festival du cosplay. Un événement qui permet d’introduire le Creepers parmi d’autres figures mythiques du panthéon de l’horreur. Une mise en abime malicieuse qui promet de croiser, entre autres, Grippesou ou Bettlejuice. De quoi se fondre dans le décor comme dans une nuit d’Halloween. Même si certains CGI ne sont pas encore au point, j’espère que le trouillomètre sera au rendez-vous.

1899

Je n’avais pas adhéré à Dark. Trop soporifique à mon gout, malgré des qualités indéniables en termes de réalisation et de montage. Ces mêmes aspects techniques sont de retour à travers la bande-annonce de 1899, la nouvelle série des créateurs de Dark. Comme l’indique le titre, l’histoire prend place en 1899, mais surtout sur un bateau à vapeur qui transporte à son bord des migrants. Tous veulent tenter leur chance sur la nouvelle terre promise en vivant le rêve américain. Mais leur route maritime va croiser celle d’une autre embarcation semblable à la leur, mais à la dérive.

Un pitch accrocheur qui n’est pas sans rappeler Nimitz, retour vers l’enfer. De plus, si j’en crois les très belles affiches promotionnelles, le triangle des Bermudes devrait être au centre de ces événements paranormaux. Des ramifications temporelles seront surement aussi de la partie, ne serait-ce que pour donner du sens au titre. En tout cas, lorsque je commence à spéculer de la sorte, c’est qu’une oeuvre a réussi à attiser ma curiosité au-delà de ces images. Et pourtant, avec ce magnifique plan hypnotique sur une spirale d’eau, il y avait de quoi détourner mon attention.

Périphériques, les mondes de Flynne

Mis en avant comme étant la nouvelle production des créateurs de Westworld, cela ne pouvait que susciter mon intérêt. Après vérification, il s’avère que Jonathan Nolan et Lisa Joy ne sont là qu’en tant que producteurs exécutifs. Parmi tant d’autres. Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas leur mot à dire, mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils ont contrôle total sur ce projet. Pourtant, on retrouve bien leur patte visuelle dans cette bande-annonce, et ce jusque dans certains designs plutôt réussis. Mais cette série Amazon Prime est surtout une adaptation d’un roman de William Gibson, auteur de science-fiction, et souvent cité comme le précurseur du mouvement cyberpunk. Même si je n’ai pas lu le roman en question, celui-ci m’a tout l’air d’avoir été édulcoré à la sauce young adult.

La présence de Chloé Grace-Moretz appuie un peu plus cette impression. Elle qui a maintenant plus de 25 ans garde un physique de préadolescente. Une apparence qui lui colle à la peau, et qui empêche d’y voir autre chose que Hit-girl dans Kick-ass. De plus, ce trailer n’est pas très clair dans l’énoncé de son concept. L’un des personnages tente une explication vantant les mérites d’une réalité virtuelle, mais 70 ans plus tard que ce que l’on pense. Une formulation qui laisse à désirer et que la mise en image a du mal à symboliser. À moins qu’il ne s’agisse d’un pont entre deux époques. Si c’est le cas, alors c’est déjà plus intéressant qu’une simple simulation.

Ant-man et la Guêpe: Quantumania

Comme beaucoup l’on fait remarquer, Ant-man va quand même passer de Yellowjacket, dans le premier opus, et le fantôme, dans la suite, à un ennemi d’une tout autre catégorie. C’est un peu comme si Iron-man passer d’Iron Monger et Whilplash à Thanos en une trilogie. En effet, Scott Lang et ses acolytes vont devoir se confronter à Kang, qui avait déjà été introduit dans la série Loki et promet d’être au centre de Avengers: The Kang Dynasty. Mais cela n’arrivera pas avant la phase 6 tandis que Quantumania se chargera d’ouvrir la cinquième du Marvel Cinematic Universe. Et ça fait du bien de retrouver ce personnage de seconde zone au premier rang.

Grâce à l’incarnation de Paul Rudd, ce super-héros a conservé un gros capital sympathie. Pour preuve, ce début hilarant de la bande-annonce, avant de rentrer dans le vif du sujet. La dimension quantique sera donc au programme après avoir été entraperçu dans le deuxième volet. Une frustration qui sera entièrement pardonnée si ce troisième film se déroule entièrement sur ce terrain de jeu. Les premières images annoncent déjà la couleur avec des délires visuels, des créatures au design original, le tout sur une musique qui colle à merveille à cette ambiance psychédélique. Tellement, qu’un côté Loki ressort même de ce trailer. Mais ce n’est pas forcément ce qui vient en premier à l’esprit, tant ce florilège d’images est sujet à théorie.

Entre des anneaux qui ressemblent à ceux de Shang Chi ou encore la présence de Bill Murray, il y a de quoi faire. Dans sa quête, Ant-man sera aidé non seulement par La guêpe, mais aussi par sa fille qui revêtira un costume pour l’occasion. Cependant, malgré le plaisir d’être plongé dans cette réalité sub-atomique, il manque un membre essentiel à cette équipe: Luis. J’espère le voir de retour, même si ça n’est pas l’environnement dans lequel il évolue d’habitude. Autre interrogation de taille: la mention Prochainement à la fin du trailer. Voilà qui ne laisse rien augurer de bon sachant que Disney a décidé de faire au cas par cas en ce qui concerne ses sorties cinéma en France.

Creed 3

Je n’ai aucune affinité particulière avec le milieu de la boxe, je ne regarde aucun match et pourtant, j’ai une affection toute particulière pour Creed. C’est avec le premier épisode de ce spin-off que je me suis décidé à découvrir la franchise qui a rendu célèbre Sylvester Stallone. Malgré des qualités indéniables, ainsi qu’un visionnage nécessaire pour comprendre les motivations d’Adonis, ce dernier a toujours remporté mon adhésion. Autant, les Rocky étaient le reflet de leur époque, autant Creed s’adresse à ma génération. Outre un message invitant à se dépasser, il y a un je-ne-sais-quoi dans les phases d’entrainement qui est très motivant.

Une espèce d’énergie que l’on retrouve dans ce troisième opus qui prend place 7 ans plus tard, tandis que l’un des anciens amis de Creed sort de prison. De quoi faire remonter à la surface son passé de délinquant. Une ficelle scénaristique dont usent et abusent bien des films lorsque l’on n’a plus de menace crédible sous la main. Ici, cela sert surtout à sortir de l’ombre de Rocky puisque les deux premiers longs-métrages s’appuyaient grandement sur cette saga. Ce troisième opus s’en émancipe d’autant plus que Sylvester Stallone n’apparait pas, et Michael B. Jordan prend place à la fois devant et derrière la caméra pour la première fois.

Un parcours qui n’est pas sans rappeler celui de Stallone sur la franchise. En plus de cette double casquette, Adonis devra donc se confronter à son double. Sa face sombre. Incarner par Jonathan Majors, Kang dans l’univers Marvel et tête d’affiche de Lovecraft Country, ce personnage à une rancoeur qu’il a entretenue durant ses 18 années de prison. Durant cette période, il a ruminé le fait qu’Adonis lui ait volé la vie qu’il aurait dû avoir, car il a porté le chapeau pour leur crime de jeunesse. Désormais libre, cela fait de lui un adversaire redoutable qui est loin d’avoir vécu dans le luxe. Au contraire. Un milieu carcéral dur et violent où le quotidien était de survivre. J’ai hâte de voir cette confrontation.

COMICS

Old man Hawkeye tome 2: justice aveugle / Moon Knight Tome 2: incarnations / Moon Knight tome 3: naissance et mort / Décorum tome 2 / Isola tome 2

J’ai toujours eu à coeur de terminer ce que je commence. Je déteste cette sensation d’inachevé. Surtout lorsqu’une oeuvre ne donne pas suite faute d’un public au rendez-vous. Alors lorsque ce n’est pas le cas, je ne me prive pas pour m’investir au mieux dans ce que je suis en train de parcourir. Les comics sont un peu l’exception qui confirme la règle. Par définition, ils n’ont pas de fin, mais les publications qui les regroupent sous la forme d’arc narratif, si. J’ai donc entrepris de terminer certaines séries en cours, même si les premiers tomes ne m’avaient pas vendu du rêve.

Du moins, pas au point d’en abandonner la lecture. Le tome 2 d’Old Man Hawkeye fait partie de cette catégorie où règne la demi-mesure. À l’image du premier volume, j’ai pris plaisir à parcourir de nouveau cet univers post-apocalyptique créé à la base par Mark Millar, mais la comparaison est toujours aussi présente. Pour s’approprier un peu plus ce monde, le scénariste en poste se permet un flashback antérieur au one shot qu’était Old Man Logan afin de relater la chute de la civilisation qui a abouti à ce nouveau statu quo. Le récit reprend ensuite son cours avec Hawkeye, toujours accompagné de Kate Bishop, en route pour affronter le baron Zémo.

C’est lui le responsable de ce futur anarchique, mais ce sont surtout les dessins de Marco Checchetto qui donne de l’ampleur à cet âge de ténèbres. À l’oeuvre depuis les premiers numéros, il poursuit son travail en compagnie du scénariste Ethan Sacks. Ce dernier se fait moins bavard dans ses dialogues, et je vais en faire autant en ce qui concerne mon avis global: ce n’est pas une lecture indispensable, mais en deux tomes c’est loin d’être un investissement de temps insurmontable. C’est un récit très linéaire là où le deuxième tome de Moon Knight est plus confus dans sa narration.

Une structure en adéquation avec la folie du personnage qui évoluer jusque là dans un asile. Mais ça n’était que le début puisqu’il se retrouvera en plein milieu d’un tournage d’un film Moon Knight dont Steven Grant est le producteur… avant de se voir embarquer dans une aventure intergalactique! Ce changement de genre entraine avec lui un autre style graphique qui convient plutôt bien à cette ambiance, dans le plus pur style des bandes-dessinées franco-belge de chez Humanoïdes associés. Ces visuels se confondent même parfois dans une même planche pour appuyer cette aliénation qui s’empare du personnage.

Mais qu’il s’agisse de Marc Spector, Steven Grant, Jake Lockley ou Moon Knight, la finalité de l’histoire est attendue dès les premières cases. À savoir que tout ceci n’est que le fruit de son imagination. L’intrigue reste tout de même bien menée et aboutie à une prise de conscience en guise de cliffhanger: Konshu doit mourir. Ce dieu égyptien est donc la cible principale du troisième tome de Moon Knight qui vient conclure le run de Jeff Lemire. Mais comme dans toute bonne fin, le scénariste se permet un retour aux sources pour nous montrer une partie de l’enfance de ce personnage schizophrène.

Cette thématique se poursuit d’ailleurs dans cet ultime volet avec un découpage des cases poussé à son maximum. On se retrouve alors à tourner le comics au fur et à mesure de notre lecture, comme Greg Capullo l’avait fait sur le run de Scott Snyder dans Batman: la cour des hiboux. De quoi donner le tournis, mais le meilleur reste surtout ce combat contre des insectes géants dans une sorte de cosmos onirique. Du reste, l’histoire n’est pas bavarde et se lit donc assez rapidement. Ce fut là une bonne introduction à la version comics de Moon Knight. Ne me reste plus qu’à voir ce que d’autres auteurs ont fait de cet anti-héros.

Toujours dans l’idée de boucler certains cycles dans mes lectures, je me suis également mis à jour sur des tomes récemment publiés. Mais dont la série est toujours en cours de parution. Ainsi, après m’être remis en tête le premier volume, j’ai enchainé avec le tome 2 de Isola. Et cela ne m’a pas plus convaincu. Certes, c’est toujours aussi beau, mais l’histoire est toujours aussi brouillonne. Si ce n’est plus que dans le précédent. Une gestion du récit assez bancale qui trouve des éléments de réponse dans les coulisses de cette bande-dessinée qui sont partagés en annexe.

C’est sous la forme d’un petit strip humoristique que les artistes dévoilent leur méthode de travail. Elle consiste en une accumulation de notes que le dessinateur va se contenter de mettre en forme, tout en y ajoutant à son tour des informations supplémentaires. On est loin de quelque chose de murement réfléchi, et cela n’augure pas de bonnes choses pour la suite. Surtout si la narration est aussi laborieuse que dans ce deuxième tome. On peut toutefois remettre la faute sur cette ennemie qui va droguer l’héroïne à son insu et la retenir captive par ce biais. C’est ce qui donne ce côté décousu au récit.

Entre hallucinations et ellipses, cette intrigue est loin de m’avoir captivé. Finalement, cela définit parfaitement ce qu’est Isola. Les illustrations font illusion tandis qu’une ellipse de trois ans sépare la réalisation du premier et du deuxième tome. Autant dire que s’il y a autant de temps entre ce dernier et le prochain, ce n’est pas moi qui vais m’offusquer d’un tel délai. Par contre, je ne suis pas mécontent de ne pas avoir eu à trop patienter pour découvrir Décorum tome 2. On y retrouve Neha en tant qu’apprentie tueuse après avoir intégré une sonorité d’assassins. Les premiers chapitres sont alors l’occasion de suivre sa formation année après année.

Ce personnage m’a d’ailleurs fait penser à celui de la bande-dessinée éponyme Yiu. Comme elle, Neha cherche des contrats pour réanimer un membre de sa famille. Des intentions nobles pour un récit à taille humaine qui sera contrebalancé par des tergiversations d’ordre cosmique. Cette intrigue parallèle va alors croiser celle à plus petite échelle lorsqu’un homme va émerger d’un oeuf géant. Un être au croisement entre Leeloo et le Docteur Manhattan qui va faire l’objet de bien des convoitises. Tous ces éléments bénéficieront d’un traitement graphique à la hauteur de ce qui avait été instauré dans le premier volume.

C’est-à-dire des visuels complètement délirants et différents. Mais cet effet de surprise et la découverte qui en a découlé sont passés. Reste donc le plaisir de voir la seconde partie de ce récit, signé Jonathan Hickman, se conclure dans une débauche de créativité de la part de Mike Huddleston. Du moins, c’est sur cette promesse qu’avait été vendu ce space opera qui finalement annonce une suite hypothétique dans son épilogue. Le diptyque auquel je croyais avoir affaire pourrait donc étendre son univers. Ainsi, je suis partagé entre l’envie d’en voir plus, et le sentiment que les meilleures choses ont une fin. Définitive.

LITTÉRATURE

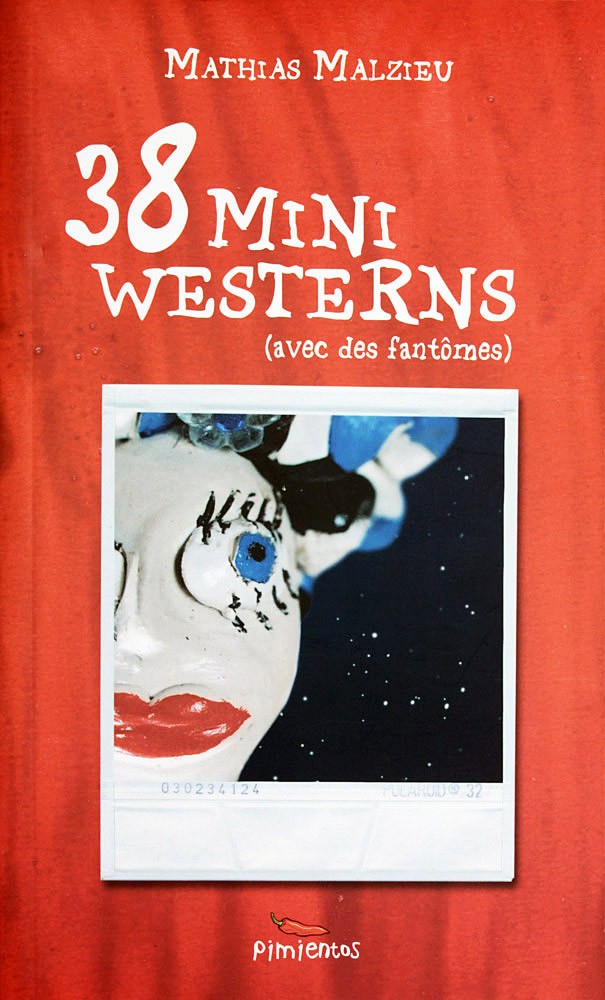

38 mini-westerns (avec des fantômes)

Je savais pertinemment qu’en me lançant dans une relecture de certains ouvrages qui ont bercé mon adolescence, que j’allais me heurter à des désillusions. 38 mini-westerns (avec des fantômes) en fait partie. Un constat difficile à faire, d’autant que ce recueil de nouvelles m’a accompagné durant longtemps. Il a même réussi à se faire une place dans ma bibliothèque sur l’étagère de mes indispensables. Mais après cette redécouverte, rien n’est moins sûr quant au sort que je lui réserve.

Avant même de le parcourir de nouveau, j’avais laissé libre cours à mes souvenirs. J’avais hâte de relire Le bracelet d’argent ou encore Le poème insulte. J’étais curieux de voir ce que cela allait faire ressurgir en moi de cette période révolue. J’étais loin de me douter qu’il y aurait autant d’amertume. J’ignore donc si c’est parce que j’ai lu des tas de livres par la suite, ou si c’est parce que j’écris moi-même depuis des années, mais j’ai trouvé le style de Mathias Malzieu très lourd.

L’auteur n’a pas son pareil pour faire de belles métaphores, mais à force de les enchainer, aucune ne ressort vraiment. C’est le principal reproche que je pourrais faire à ce premier ouvrage du chanteur du groupe Dionysos. Mais cela en fait aussi un défaut majeur dans le sens où il empêche la compréhension de certaines histoires. À trop vouloir faire la démonstration de ses talents de conteur, on perd le fil du récit en cours. Du moins, quand on arrive à entrer dedans.

Dans cette propension à vouloir faire en sorte que chaque phrase compte, Malzieu perd ce qui fait tout son charme. Cette poésie, qui fonctionne si bien dans ses albums, se dilue ici dans des textes mal agencés. Les paragraphes peinent à respirer, et le lecteur avec. Ce n’est pas parce que les textes sont courts qu’ils ne doivent pas être un minimum mis en page. Le résultat est pareil à des briques de mot qui s’accumulent sur la page pour bâtir un mur d’incompréhension.

Le fait d’ajouter des images de polaroids bizarroïdes ne change rien à cette sensation d’oppression. Pourtant, je pense que c’est ce mélange entre visuels et récits qui m’a attiré la première fois. Outre le fait que j’étais fan du groupe Dionysos bien sûr. Même s’il ne s’agit pas de collage à proprement parler, ce recueil a un côté fait maison. Comme mon agenda de lycéen dans lequel je collais des stickers ou des photos, et par-dessus lesquels je dessinais pour me les approprier.

Ces pages, où j’étais censé noter mes devoirs, ont également vu les prémisses de mon écriture. J’y ai griffonné ce que je croyais être des haïkus en mode poète maudit. Toutefois, cette relecture n’aura pas été une perte de temps. Loin de là. Déjà parce que 38 mini-westerns (avec des fantômes) est très court à lire, mais aussi parce que j’ai pu apprendre une grande leçon d’écriture. Parmi les auteurs dont je suis réceptif aux conseils, Stephen King a dit que l’on apprend bien plus des mauvais livres que des bons.

Sans aller jusqu’à dire qu’il s’agit d’un livre à éviter, bien au contraire, il m’a surtout enseigné le fait de ne pas en faire des tonnes. De ne pas chercher la phrase ultime en permanence. Ce premier livre de Mathias Malzieu en est le parfait exemple. Et je le regrette. Si jusqu’à présent je le portais dans mon coeur pour les souvenirs qu’il faisait ressurgir en moi, désormais je le verrais comme un exemple à ne pas suivre. C’est pourquoi il conservera malgré tout sa place parmi les indispensables de ma bibliothèque.

JEU VIDÉO

Prey

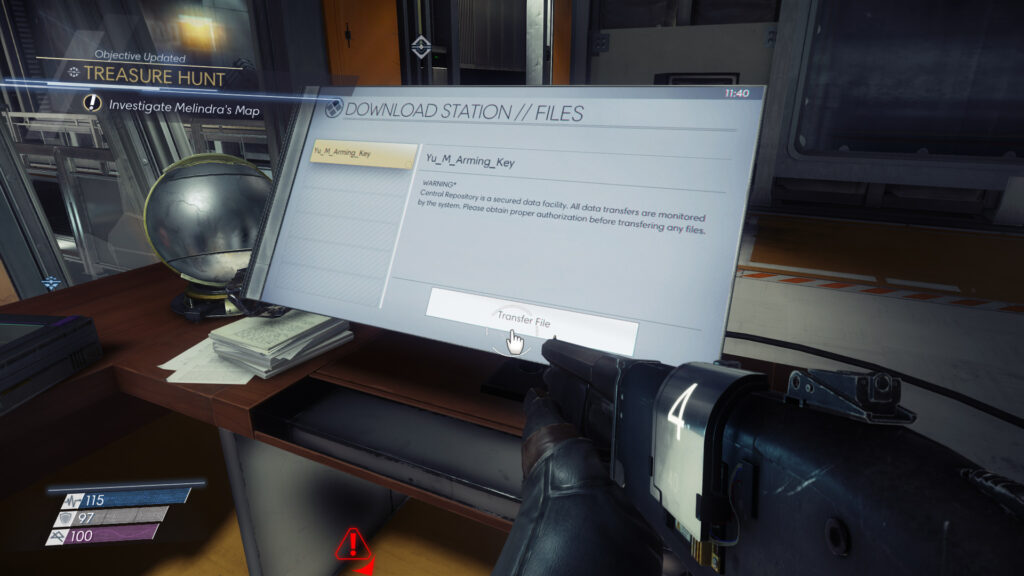

Prey est un titre très commun derrière lequel se cachent pas mal d’oeuvres. Dernièrement, c’est la saga Predator qui en a fait usage pour l’un de ses meilleurs films. Mais c’est aussi un jeu vidéo sorti en 2017 qui est loin d’avoir suscité autant d’enthousiasme de ma part. Du moins, au début c’était le cas. Toutes les circonstances étaient réunies entre un studio qui avait fait ses preuves avec Dishonored dans le genre du FPS, un univers de science-fiction prometteur et surtout, un concept inédit.

Ce dernier se développe progressivement à travers une histoire prenant place dans un centre de recherche scientifique. Et comme à chaque fois lorsque l’on étudie des extraterrestres, une catastrophe n’est jamais bien loin. On se retrouve donc dans un endroit qu’il faut absolument fuir, tout en prenant garde aux créatures qui rôdent dans les alentours. C’est là qu’entre en jeu un gameplay novateur: derrière chaque objet se cache potentiellement un mimic qui en a pris l’apparence pour mieux nous surprendre.

Voilà de quoi remettre en question la collecte d’items qui façonne le parcours de la majorité des jeux. Les apparences sont donc parfois trompeuses et l’on avance avec une certaine appréhension. Cela peut être une tasse de café, un fauteuil ou même une arme qui nous fait de l’oeil. Et qui nous saute au visage, à l’image des araignées dans Half-Life. On retrouve d’ailleurs une variante du pied de biche cher à Gordon Freeman, mais aussi bien d’autres armes et des pouvoirs dans la lignée de Bioshock. Un système que Dishonored reproduisait déjà.

On est donc en terrain connu malgré le camouflage de ces bestioles qui n’attendent qu’un pas de plus de notre part pour bondir. Notre environnement n’a jamais été aussi hostile, même en l’absence d’ennemis en visuel. C’est sur cette promesse que je m’étais lancé dans cette aventure. Jusqu’à ce que le jeu abandonne cette ambiance oppressante pour un banal shooter dans des dédales de couloirs. On y croise alors des adversaires à l’apparence humanoïde ou des masses informes flottant dans les airs, mais toujours avec cette même texture noire gélatineuse.

Hormis leur silhouette, rien ne différencie ces extraterrestres. Quelque part, il y a une certaine logique dans leur création puisqu’ils font partie de la même espèce, mais dans le cadre d’un jeu vidéo, c’est assez redondant. À cela, il faut ajouter des décors très peu variés pour donner corps à une intrigue que l’on a déjà vu et revu. Et histoire de jouer avec mes nerfs, plus qu’avec ce jeu, des temps de chargement indécents viennent parsemer la progression d’une zone à une autre.

Quand je vois qu’il y a des jeux bien plus exigeants graphiquement, et qui plus est en monde ouvert, tout en affichant une rapidité à toute épreuve, il y a de quoi s’offusquer. Toutefois, c’est une chose que j’aurais pu accepter si Prey avait développé son propos à plus grande échelle. Si le camouflage des ennemis ne s’était pas limité à des objets pour les plus petits d’entre eux, mais aussi à du mobilier, voir tout un pan du décor pour les plus imposants. Là, il y avait de quoi justifier cette attente devant un écran peu attrayant, avant de reprendre une aventure qu’il l’est tout autant.

Je suis donc dans l’incompréhension totale face aux critiques de la presse spécialisée qui valorisent ce jeu. De plus, le studio Arkane retombe dans les mêmes travers que pour leur précédente production. À savoir un background disséminé à travers des tonnes de documents à lire. Dans un environnement aussi futuriste, il y avait moyen de contourner cet aspect en usant de vidéo, de projections holographiques, de messages audios… Encore que pour bénéficier d’une telle mise en scène, cela aurait surement eu un impact sur les temps de chargement. Merci, mais non merci.

MES ATTENTES POUR LE MOIS QUI DÉBUTE

Il n’y a rien de mieux qu’un jour férié pour débuter un nouveau mois. Et c’est encore mieux s’il y en a un autre qui suit la semaine suivante. Et que celui-ci se trouve être la veille d’un week-end pour trois jours de repos consécutifs. Voilà qui devrait me permettre de partir en vadrouille. Mais je n’en oublie pas pour autant les objectifs que je me suis fixés, et que je dois accomplir avant la fin de l’année. Ils concernent tous en majorité mon activité secondaire, et donc par extension: l’écriture.

Bien sûr, ma to-do-list ne diminue pas aussi rapidement que je le souhaiterais, mais pour l’instant, je suis assez régulier. De beaux projets sont sur le point de voir le jour, et je ne manquerais pas de communiquer dessus. En attendant, cette liste contient également une autre liste: celle des cadeaux de Noël. Il va falloir commencer à ouvrir l’oeil sur ce que désire chacun, et je sens que la Black Friday à la fin du mois va être l’occasion de gâter pas mal de proches. Mais comme on me le fait souvent remarquer, cela marche dans les deux sens.

Je vais donc devoir faire le point sur ce que je souhaite. N’étant plus aussi matérialiste qu’avant (merci au réseau de médiathèques de ma ville d’avoir réfréné mon besoin de collectionner autant de DVD, bandes-dessinées, romans… grâce à un catalogue riche en nouveautés), je suis devenu plus difficile à satisfaire. Avant, ma famille n’avait que l’embarras du choix. Maintenant, ils sont surtout dans l’embarras. Reste ma passion pour le cinéma qui elle, est toujours aussi présente. Et on ne peut pas dire non plus que le choix se bouscule dernièrement. Mais l’impatience est tout de même là pour Black Panther: Wakanda Forever.