FOMO n’est pas un faux mot.

Il s’agit de l’acronyme pour Fear Of Missing Out.

C’est un terme qui a gagné en popularité durant le premier confinement pour refléter l’étrange comportement d’une partie de la population. Dont le mien. En effet, comme beaucoup, j’avais notamment peur de « rater » mon isolement si je n’utilisais pas ce temps limité à bon escient. Une crainte d’autant plus renforcée lorsque l’on a une forte tendance à la procrastination.

Pour la plupart, cela s’est traduit par une hyperconnexion afin d’être au courant du dernier événement en date pour profiter de la moindre interaction sociale. Pour moi, cela concerner aussi des sorties, mais des sorties cinéma, de comics, de jeux vidéo… Tous ces supports recèlent une quantité astronomique d’oeuvres que je m’efforce de relayer ici, à travers ce webzine.

D’où son nom.

C’est là un moyen pour moi d’être raccord avec l’actualité, mais surtout avec ma consommation assez conséquente en la matière. Ce regroupement sous diverses catégories est donc la solution que j’ai trouvée, puisque je suis dans l’impossibilité de faire des articles pour chaque oeuvre. Quand bien même, chaque contenu ne mérite pas une publication. Par contre, d’autres oui, et c’est l’objet du disclaimer qui suit.

Disclaimer:

Certaines des critiques ci-dessous sont amenées à se développer dans des articles à part entière. Tout dépend de l’intérêt que je porte à l’oeuvre en question. Cela peut être par envie de donner à une découverte plus de visibilité, ou d’avoir à coeur d’analyser dans le détail un coup de coeur. Si l’une ou l’autre de ces conditions est au rendez-vous et que je dispose d’un point de vue qui n’a pas encore été abordé ailleurs, alors je me réserve le droit de lui consacrer une future publication pour revenir en long et en large sur le sujet. Il est alors possible que vous ayez une impression de déjà vu à la lecture. Et pour cause, je vois les critiques qui vont suivre comme de potentielles ébauches.

Mais ne vous y trompez pas, ici ça spoile à balles réelles alors gare aux révélations!

Si malgré cet avertissement vous ressentez le besoin de parcourir ce qui va suivre, alors c’est que vous êtes potentiellement atteint par le syndrome FOMO.

Bienvenue au club.

Dans le club de ceux qui préfèrent perdre quelques minutes à lire une critique, plutôt que de s’investir des heures durant dans une oeuvre qui pourrait potentiellement leur déplaire.

CINÉMA

Donjons et dragons : l’honneur des voleurs / Super Mario Bros. le film

Le risque lorsque le cinéma adapte un jeu, qu’il soit vidéo ou de rôle, c’est la frustration de ne pouvoir y jouer. Dans le cas de Donjons et dragons: l’honneur des voleurs, cette envie ne s’est pas faite ressentir puisqu’étant totalement étranger au JDR. J’ai donc pris ce film comme une sorte de séance d’initiation. Même si rien ne vaudra jamais une partie pour en découvrir les règles et les codes, cela ne m’a pas empêché d’être totalement immergé dans cet univers. Je suis surement passé à côté de tous les easter eggs, mais pas au point de me sentir exclu.

Au contraire, j’ai été emporté par ce tourbillon au croisement entre Le roi Arthur: la légende d’Excalibur et Thor Ragnarok. Des exemples surement peu flatteurs pour les adorateurs de la licence, mais cette production s’inscrit dans cette lignée de fantasy complètement décomplexée. Dans un genre un peu plus éloigné, il y a également une attitude proche des Gardiens de la galaxie pour l’esprit de groupe avec Chris Pine en guise de leader. On retrouve le côté loser de Chris Pratt, mais surtout des traits de caractère de son personnage de Kirk dans Star Trek.

Cela ressort surtout lorsqu’il va chercher un paladin, Xenk Yendar, pour l’aider dans sa quête. Un personnage qui ne connait absolument pas le second degré, comme Spock. Leur interaction donne lieu à des échanges hilarants, mention spéciale pour la scène du pont qui est un sommet d’humour. Michelle Rodriguez, sorte de Gamora de service, a également un potentiel comique que je ne lui connaissais pas. Et je n’aurais pas non plus misé sur elle pour une incarnation d’Aloy dans une hypothétique adaptation d’Horizon zéro Dawn, mais force est de constater que son look y fait fortement allusion.

Ce cocktail de références venues d’horizons divers m’a permis de trouver mes marques dans ce spectacle de tous les instants. Les voleurs sont donc autant dans l’histoire que dans les oeuvres qui sont pillées pour la raconter. Mais comme le précise le sous-titre, toujours avec honneur. Et surtout au service d’un récit généreux, riche en surprises, épique, drôle… Ainsi, Donjons et Dragons: l’honneur des voleurs trouve sa propre identité grâce à des sorts et un bestiaire très varié, des lieux complètement dépaysants, des protagonistes hauts en couleur et des situations toujours plus improbables.

Parfois trop pour souligner le fait que les plans du héros ne fonctionnent pas. On a alors l’impression que le scénario fait trop de détours pour en arriver au fait. Puis, finalement, tout cela fait sens grâce à la narration du duo Jonathan Goldstein et John Francis Daley. Scénaristes, mais aussi réalisateurs, ils insufflent une véritable énergie derrière la caméra. Pour preuve ce plan séquence suivant une métamorphose usant de son pouvoir pour revêtir différentes formes animales afin d’échapper à ses poursuivants.

Il y a également de bonnes idées de mise en scène, notamment dans l’utilisation de portails. Impossible de ne pas penser au jeu vidéo Portal, qui d’ailleurs se déroulait dans univers de fantasy à l’origine dans sa conception. Avant de prendre le tournant SF que les gamers connaissent. J’ignore si c’est intentionnel, mais cette allusion fut plus que bienvenue. Une de plus à ajouter à la liste, et qui m’a rendu le film plus accessible. Je ne peux donc pas dire s’il s’agit là d’une bonne adaptation de la franchise, mais en tout cas, c’est un excellent blockbuster.

À des lieus du premier long-métrage produit en 2000, un nanar qui rentre dans la même catégorie que Super Mario Bros version 1993. Mais le célèbre plombier moustachu a lui aussi eu le droit à une seconde chance: Super Mario Bros. le film. Mais l’appellation de film ne veut pas pour autant dire une adaptation en live action. La leçon semble avoir été retenue pour prendre une orientation plus fidèle au matériau d’origine. Spécialisé dans l’animation avec la trilogie Moi, moche et méchant, c’est donc le studio Illumination qui se charge de rendre honneur à ce monument de Nintendo.

De ce côté-là, le studio ne prend pas trop de risque en respectant l’imagerie propre au jeu vidéo de la saga. Ces derniers, tous titres confondus, n’ayant jamais brillé par leurs graphismes, le rendu est plutôt fidèle pour un cartoon. Du moins, c’est à la hauteur d’une console nouvelle génération. Sachant que les dernières en date chez Nintendo ne disposent pas encore de cette puissance de calcul, contrairement à la concurrence, les développeurs atteindront ce rendu d’ici quelques années. Peut-être une décennie.

Si l’accent sur le visuel n’a jamais été mis au détriment du plaisir de jeu, on peut en dire de même pour l’intrigue. Clairement pas une préoccupation majeure pour le titre qui se contente d’un simple prétexte pour inviter à l’aventure: l’enlèvement de la princesse Peach. Un argument un peu faible pour un long-métrage d’une heure trente, et donc un défi à relever pour le passage d’un média actif à un autre plus passif. Dès lors, il était légitime de se poser la question: comment adapter un jeu vidéo qui n’a pas d’histoire?

Un pari risqué qui aurait pu donner un résultat aux allures let’s play par un steamer sur Twich, les commentaires et les réactions en moins. Mais à défaut d’avoir quelque chose à raconter, Super Mario Bros. Le film dispose de tout un univers à développer. Et à justifier. En effet, il s’agissait de trouver une cohérence entre des éléments n’ayant pas forcément de points communs. Il faut dire aussi qu’un jeu vidéo japonais mettant en scène un plombier italien qui s’aventure dans un monde fait de plates-formes pour sauver une princesse en proie à une tortue de la taille d’un dinosaure, il faut avoir consommé pas mal de champignons.

Ces derniers sont bien sûr au rendez-vous pour faire grandir Mario, et en faire un héros de taille. Mais pas pour sauver Peach, plutôt son frangin Luigi avec qui il a créé sa boite de plomberie. D’ailleurs, pour se démarquer dans ce secteur concurrentiel, ils ont décidé de porter des gants blancs. Une justification plutôt cohérente qui enrichit le background de la célèbre fratrie. Pour autant, ce duo n’est pas vraiment exploité puisque Luigi passe la plupart de son temps captif. Malgré tout, les rares séquences en sa compagnie démontrent un certain potentiel pour un spin-off en mode Luigi’s mansion.

Et ce n’est là qu’une référence parmi tant d’autres. Sortie durant la période de Pâques, c’était la foire aux easter eggs. Entre les musiques old school, les bruitages tirés du jeu et aptes à susciter la nostalgie, une map avec des niveaux célèbres, des yoshis… Finalement, c’est peut-être par ce biais que l’on peut rendre une adaptation de jeu vidéo aussi ludique que son format d’origine. En effet, on peut jouer à repérer les oeufs de Pâques, à pointer du doigt, comme si l’on avait une manette de Wii dans la main, les détails en arrière-plan.

Mais avec un niveau de difficulté plutôt élevé tant le moindre plan déborde de couleurs et de sollicitations visuelles. Rien que la course-poursuite avec des karts sur la piste arc-en-ciel est digne de la course d’ouverture dans Ready Player One. C’est absurde à souhait, mais c’est finalement là où le film marque le plus de points. Conscient de ne pas pouvoir se prendre au sérieux, le film va à fond dans l’autodérision. Une note d’intention visible dès la scène d’introduction voyant une armée de pingouins faire face à l’invasion de Bowser et sa horde.

Mais c’est aussi la marque de fabrique du studio Illumination qui avait déjà donné dans le genre avec les Minions. Les toads sont ce qui se rapproche le plus de ces petits êtres. Toutefois, la palme revient au Luma qui est captif, mais surtout dépressif à souhait. Bien entendu, il y a également le morceau musical avec Bowser au piano, instantanément culte. Même si je n’ai pas bénéficié de la performance vocale de Jack Black dans cette interprétation du personnage, le doublage français, dans son ensemble, était vraiment réussi.

Ainsi, aussi paradoxal que soit le fait d’avoir un film essentiellement accès sur la comédie, c’est le signe que les adaptations de jeu vidéo commencent à être prises au sérieux. Pour ma part, j’ai toujours été plus team Sonic que Mario. J’aurais aimé que le hérisson bleu ait le droit au même traitement pour montrer son plein potentiel. D’ici là, le plombier aura pris une sacrée longueur d’avance même si ça n’est pas le plus rapide des deux. En attendant, je suis forcé de reconnaitre qu’en termes d’adaptation, Super Mario Bros. le film est bien plus respectueux de son univers.

LITTÉRATURE

Les animaux fantastiques

Alors qu’une série Harry Potter a été annoncée, il est difficile de ne pas voir ce reboot télévisuel comme un aveu d’échec concernant Les animaux fantastiques. Une tentative d’explorer cet univers magique à travers le temps qui n’aura pas convaincu. Initialement prévu en cinq opus, il semble de plus en plus certain que les deux derniers épisodes ne verront jamais le jour. Malgré des résultats au box-office de plus en plus décevant, ce spin-off aura eu le mérite de développer ce monde riche en créatures.

Paradoxalement, au fur et à mesure des longs-métrages, les animaux fantastiques du titre ont pris de moins en moins d’importance dans l’intrigue. Je me suis donc plongé dans l’ouvrage à l’origine de cette saga pour tenter d’en savoir plus sur eux. Écrit par JK Rowling, Les animaux fantastiques se présente comme une sorte d’encyclopédie, de celle qui use de la mise en abime. Ainsi, l’ouvrage est préfacé par Dumbledore en personne. Pour plus d’authenticité, les pages sont même annotées par le célèbre sorcier à lunettes.

Une intention qui rappelle forcément le manuel de potion du Prince de sang mêlé dans le tome éponyme. Bien que celui-ci soit également passé entre les mains d’Harry Potter, c’est celles de Norbert Dragonneau qui en ont officiellement rédigé le contenu. C’est là le fruit de ses nombreuses observations sur cette faune si particulière. Celle-ci est classifiée par un système de croix, plus il y en a, plus l’animal est considéré comme dangereux. Parmi eux, on retrouve bien entendu le célèbre Basilic aperçu dans le deuxième tome, mais aussi bien d’autres qui justifie cette lecture.

Moi qui suis toujours fasciné par ce dont la nature est capable, j’y ai découvert des espèces absolument surprenantes. Je pense notamment à l’Ashwinder qui est un serpent apparaissant lorsqu’un feu magique brule trop longtemps. Il ne vit que pendant une heure durant laquelle il pond des oeufs. Des oeufs chauds qui peuvent mettre le feu à une maison si l’on ne les gèle pas rapidement. Un environnement totalement favorable à la Salamandre, même si ces bestioles peuvent survivre 6 heures hors des flammes… si on les nourrit régulièrement de poivres.

C’est ce genre de petites particularités qui donne toute sa saveur à ces descriptions: l’Augure qui ne vole que sous une pluie battante, le Bundimum qui se nourrit de saleté, l’Hippocampe qui pond des oeufs à moitié transparents… C’est de l’ordre du détail, mais ça participe à l’immersion, tout comme leur utilité pour les sorciers. Ainsi, les poils d’un Demiguise servent de matière première pour fabriquer des capes d’invisibilité. D’autres font plus office d’obstacle comme le Bowtruckle que l’on a pu apercevoir dans la trilogie de Fantastic Beast.

Ce fidèle compagnon de Norbert vit dans les arbres dans lesquels il se fond comme un caméléon, puisqu’il ressemble à une branche. Protecteur de son habitat, il faut alors le calmer avec des cloportes lorsque l’on souhaite élaguer de quoi faire une baguette magique. Mais ce n’est pas le plus dangereux, il y en a d’autres bien plus sournois comme le Lethifold qui à la forme d’une couverture noire pouvant envelopper ses victimes dans leur sommeil pour les tuer. Moins mortelle, la morsure d’un Malaclaw peut rendre malchanceux pendant une semaine.

Mais la palme de l’absurde revient au Kappa. Celui-ci n’attaque pas si on lui jette un concombre sur lequel est gravé le nom de la personne en face de lui. Autant dire qu’il faut être équipé pour ce genre de probabilité. De plus, il faut amener la créature à se pencher en avant pour que le trou qu’il a sur la tête se vide de son eau, et donc le prive de sa force. Au contraire, ce livre renferme la mythologie créée par JK Rowling. À travers une lecture assez courte, j’ai pu faire un tour d’horizon de ce bestiaire plutôt atypique. Tellement, que j’ai eu l’impression de lire les caractéristiques d’une sélection de Pokémon. Finalement, la meilleure manière d’adapter cet ouvrage aurait été d’en faire un faux documentaire.

SÉRIES

Infiniti / Vortex

Espace, frontière de l’infini. Le temps est également en bonne position pour cette affirmation si l’on en croit la mini-série Infiniti. Création originale signée Canal +, la chaine s’est donné les moyens de ses ambitions. Du moins, visuellement. En effet, c’est tellement bien filmé que l’on en oublierait presque qu’il s’agit là d’une production française. À commencer par l’apparition du titre dans le plus pur style d’Alien. Une note d’intention qui augurait de belles choses si le scénario avait été à la hauteur.

Partant d’un postulat de base plutôt accrocheur, l’histoire ne cesse de se complexifier inutilement en multipliant ses sous-intrigues. Pourtant, il y avait déjà amplement de quoi faire avec un point de départ intriguant. Tout en paradoxe, le premier des 6 épisodes nous expose à la découverte d’un cadavre sur le toit d’un immeuble au Kazakhstan. Décapité et couvert de cire, son identification révèle qu’il s’agit d’Anthony Kurz. Le même Anthony Kurz, astronaute, actuellement en mission dans la Station Spatiale Internationale.

Il y a de quoi s’interroger. Mais ce mystère à élucider va prendre un tournant trop cryptique pour garder en haleine. Un thriller où l’on peine à comprendre les enjeux à force de trop se prendre au sérieux. Cette réflexion laborieuse est à peine rehaussée par le côté science-fiction que j’affectionne tant d’ordinaire. Même en s’aventurant sur le terrain du multivers pour justifier ses errements, la série n’aura pas réussi à me captiver. En cela, Infiniti a beau être réussi sur la forme, elle reste très confuse sur le fond.

Cette promesse d’une enquête passionnante, comme peuvent en concevoir des auteurs de la trempe de Stephen King, ou Jean Christophe Grangé dans l’hexagone, est loin d’être tenue. On peut également citer Frank Thilliez parmi ces écrivains qui retiennent l’attention rien qu’avec un pitch évocateur. Il est d’ailleurs à l’origine de celui de Vortex, mini-série en 6 épisodes diffusée sur France 2. Portée par Tomer Sisley en tête d’affiche, je me souvenais vaguement de cet acteur dans l’adaptation de Largo Winch, beaucoup plus en tant qu’humoriste.

Sur scène, le stand-upper avait déclaré avoir tourné par le passé dans une série qu’il qualifiait de Un, dos, tres à la française. Cette remarque était suivie d’une définition expliquant ce qu’il entendait par l’appellation « à la française ». En somme, il s’agissait de prendre un super concept, d’enlever ce concept, et de tourner ce qu’il restait. Heureusement, Vortex échappe à cette malédiction en reprenant à son compte, et de manière officieuse, l’idée derrière le film Fréquence interdite. C’est-à-dire un lien en direct entre deux époques.

Ici, à la place d’un poste radio défectueux, c’est une simulation virtuelle qui sert de moyen de communication entre 2025 et 1998. Plus précisément, il s’agit d’un bug dans cette simulation prévue à l’origine pour restituer des scènes de crime afin de pouvoir y évoluer et y déceler des détails. C’est ce que découvre Ludovic lorsqu’il se rend dans la salle de réalité virtuelle pour analyser la reconstitution d’un crime sur une plage. Une affaire qu’il prend très à coeur puisque c’est à ce même endroit que sa femme est morte il y a de cela 32 ans.

Pourtant, il l’aperçoit comme si c’était hier, et en parfaite santé. Ludovic va alors tout faire pour entrer en contact avec elle afin de la mettre en garde sur sa future mort. Et qui n’aurait rien d’accidentelle. Face à lui, Mélanie a alors du mal à le croire, et à sa décharge, il faut dire que son mari a bien changé. Cheveux plus longs, barbe, air taciturne, attitude torturée: à première vue, on a tous les clichés du personnage toujours en deuil malgré les décennies. Mais il n’en est rien puisque Ludovic a refait sa vie depuis cet événement.

Et il semble très heureux avec sa seconde femme Parvana et son fils Sam. Tellement heureux qu’il n’est pas prêt à sacrifier cette vie de famille pour sauver son premier amour. Un dilemme qui va à l’encontre des histoires d’amour traditionnelles et qui aurait voulu que le héros sauve sa dulcinée dans le passé, pour mieux l’aimer dans le présent. Ainsi, le scénario joue avec cette convention pour mieux la détourner. Oui, Ludovic veut sauver Mélanie, mais pas au point de mettre en péril son bonheur actuel.

Une chose que la future victime a du mal à intégrer, car dans sa ligne temporelle, Ludovic n’a d’yeux que pour elle. De plus, c’est sa disparition qui va permettre à son futur ex de rencontrer la dénommée Parvana. C’est ce conflit d’intérêts qui donne un côté tragique à cette enquête policière, mais aussi toute son originalité. Ainsi, en assumant ce parti pris, le personnage de Ludovic sort des stéréotypes en lui donnant un côté égoïste malgré son lien évident avec sa défunte petite amie.

Mais le temps n’étant pas une science exacte, les effets papillon se succèdent. On suit donc les répercussions, les causes et les conséquences, dans un montage alterné. Dès lors, on sent immédiatement une inspiration à la Déjà vu dans le fait de suivre deux timelines simultanément. Et ce sans pour autant nous perdre entre les deux grâce à la réalisation confiée à Slimane-Baptise Berhoun, alias Docteur Castafolte dans la série Le visiteur du futur. Autant dire un habitué du genre.

Sa mise en scène est assez sobre, mais offre une double lecture lorsqu’il use de drones pour des plans aériens. Notamment, à la fin lors d’une séquence clé en 1998. Or, ce sont des drones qui sont utilisés pour scanner les scènes de crime en 2025. J’ignore si c’est intentionnel, mais cela donne matière à réflexion. On pourrait en dire de même à propos du mystère entourant le tueur. Mais à trop vouloir semer le doute à coup de fausses pistes, le récit perd en crédibilité au moment de la révélation.

Difficile de croire que le personnage en question ait pu commettre un tel acte, si ce n’est dans le seul but de surprendre le spectateur. Effectivement, c’est surprenant, mais uniquement parce que rien ne laissait supposer cela de sa part. Mais c’est le jeu dans ce genre de fiction. Un défaut qui ne viendra pas ternir une fin amère, lorgnant du côté de Minority report dans cette logique de punir un criminel avant même qu’il n’ait cédé à ses pulsions. Heureux que les producteurs n’aient pas cédé aux leurs en résistant à l’appel du happy end.

Idem pour leur choix de prendre Tomer Sisley dans le premier rôle. N’ayant pas suivi la série Balthazar, je ne savais pas à quoi m’attendre. Mais il s’avère finalement que c’est grâce à lui que Vortex ne donne pas l’impression d’être made in France. Il a une certaine intonation, semblable à une voix de doublage, qui fait que l’on croit à son jeu. C’est surement dû à son passé dans le stand up qui lui a appris à poser sa voix, pour mieux nous faire oublier que l’on se trouve devant une fiction française. C’est pourtant bien le cas, et pas des moindres. Une mini-série qui va donc rejoindre les autres programmes de qualité de France TV comme 10 pour cent.

FILMS

Luca / Le voyage d’Arlo / En avant

Pixar a perdu de sa superbe, c’est un fait. Après avoir enchainé les chefs-d’œuvre, au point de devenir une valeur sûre du marché de l’animation, le studio s’est reposé sur ses acquis. C’est-à-dire sur des suites pour assurer une certaine rentabilité là où les nouvelles licences n’attiraient pas le public. Passée cette période de pénurie créative, ils ont tenté un retour à l’originalité. Parmi cette fournée, seul Vice-versa m’aura vraiment conquis. Plus récemment, c’est l’énergie d’Alerte rouge qui a suscité un regain d’intérêt envers la firme détenue par Disney.

La sortie d’Élémentaire est donc l’occasion pour revenir sur les quelques titres de leur catalogue qu’ils me restaient encore à découvrir. Un rattrapage qui a commencé avec Luca, un monstre marin enfant qui prend forme humaine lorsqu’il remonte à la surface. Dès lors que sa peau n’est plus en contact avec l’eau, il a tout d’un petit garçon. Sa rencontre avec Alberto, un de ses semblables, va avoir une mauvaise influence sur lui. En effet, contre l’autorité de ses parents, Luca va suivre son nouvel ami sur la terre ferme. Plus précisément à Portorosso, en Italie.

Je suis d’ailleurs curieux de voir comment ce long-métrage a été reçu dans ce pays, tant il accumule les clichés. Après la France avec Ratatouille, le Mexique avec Coco, Pixar continue donc son tour du monde des stéréotypes pour justifier son récit. Et forcément, c’est l’accent des Italiens qui est accentué jusqu’à plus soif. Tellement, que j’ai eu l’impression d’entendre le commando d’Inglorious Basterd dès que des personnages devaient prononcer leur nom. C’est dire le niveau. Le niveau de l’eau n’est lui non plus pas très élevé.

Le monde de Némo était autrement plus généreux dans ses environnements sous-marins. De toute façon, pour le peu de temps que l’on y passe, ce n’est pas une grande perte. Ce qui l’est en revanche, c’est de ne pas avoir plus nuancé son décor de carte postale. Lorsque les personnages au design minimaliste y évoluent, il y a comme une impression de bâclage. Oui le savoir-faire du studio est bien présent pour ce qui est de la fluidité de l’animation, la réalisation, la musique… Mais l’ensemble manque de relief.

Il ne manque plus que le logo Gulli en haut à droite de l’écran pour confondre avec une production bas de gamme. La fin rattrape un peu cette déception à partir du moment où leur secret est éventé, mais rien qui ne change la face du film. La faute à une histoire qui ne nécessite en rien d’avoir recours à l’animation. Mis à part les phases oniriques, vraiment intéressantes et visuellement proches du Petit Prince, tout le reste pouvait être fait en live. C’est rageant de voir un tel gâchis en technologie et en année de développement pour mettre en scène deux préados en quête d’une Vespa…

Rien là-dedans ne justifie le côté cartoon, contrairement à Toy Story, 1001 pattes, Cars, Monstres et Compagnie, ou encore Le voyage d’Arlo. Un argument contradictoire puisque par moment, ce dernier affiche des paysages plus vrais que nature. Mais cette représentation du crétacé met bien évidemment en scène des dinosaures, ce qui rend légitime ce format animé. Il peut même carrément être vu comme une version alternative au Dinosaures de Disney. En effet, là où ces animaux préhistoriques étaient en proie à une fin du monde imminente, celle-ci ne fait que les frôler chez Pixar.

Une séquence d’ouverture hilarante qui modifie donc le cours de l’histoire, et l’évolution logique qui en découle. Sans pour autant sombrer dans un délire à La famille Pierrafeu, les dinosaures ont gagné en intelligence et sont parvenus à maîtriser l’agriculture. Une activité qui se transmet de père en fils, sauf que le dernier de la fratrie, Arlo, n’est pas le plus doué. À défaut d’être le plus peureux. Pour y remédier, son père va alors lui confier une tâche de surveillance visant à appréhender un voleur qui vient piller leur réserve. Mais lorsque l’individu en question se révèle être un petit garçon, Arlo ne peut se résoudre à le tuer.

Son paternel intervient pour montrer l’exemple à son fils en poursuivant le resquilleur jusqu’à en dehors de leurs terres. Mais la météo n’est pas favorable à une telle poursuite, pas plus que le terrain. Surpris par une vague, le père est emporté par le courant juste avant d’avoir pu mettre son fils à l’abri du danger. Un moment émotionnellement très difficile, autant pour le spectateur que je suis que pour Arlo, qui va devoir faire face à cette perte dont il est en partie responsable. L’autre responsable va se rappeler à son bon souvenir en allant se servir à nouveau dans les récoltes.

En mémoire de son père, Arlo va alors poursuivre cet enfant perturbateur. Mais l’histoire se répète et le jeune dinosaure se voit à son tour emporter au loin par les flots. Complètement désorienté à son réveil, il va tenter de rejoindre les siens, tout en devant composer avec ce petit garçon qui semble très attaché à lui. Aussi espiègle qu’un petit chat, il devient pareil à un animal de compagnie pour l’apatosaure. Les rôles sont donc inversés et c’est une relation de pure amitié qui va naitre entre ces deux êtres plus proches qu’ils ne le pensent.

Tous deux ont subi une perte qu’ils évoquent lors d’une scène déchirante. Et cela sans avoir recours aux dialogues puisque le petit humain ne s’exprime que par grognement. L’émotion passe essentiellement par des jeux de regard et des gestes. Cela va les amener à trouver un moyen pour communiquer, s’apprivoiser, jusqu’à se lier pour de bon. Mais le film de Peter Sohn n’est pas pour autant dénué de séquences plus légères, ou drôles. À ce titre, la rencontre avec le tricératops est hilarante, tout comme le jeu de noms qui s’ensuit pour s’accaparer l’enfant, et qui sera finalement baptisé Spot.

La scène du souffle dans les terriers est une autre occasion de voir à quel point les équipes de Pixar sont de grands enfants. La poésie visuelle est également au rendez-vous avec Arlo qui jette le petit par-dessus les nuages, créant des puits de lumière à chaque lancer. Un moment suspendu, mais surtout éphémère pour un retour à la tension avec des ailerons, semblable à ceux des requins, qui découpent les cieux. Les ptérodactyles sont de sortie et représentent la principale menace pour le dino et son humain de compagnie.

Quand bien même l’environnement à la limite du photo-réalisme fait ressortir l’aspect cartoon de ce duo atypique, ce dessin animé ne se prive pas pour nous rappeler à quel point le monde peut être cruel. Que c’est la loi du plus fort qui domine. Un adage vieux comme le monde, vieux comme ce monde préhistorique, mais qui accentue d’autant plus le moindre acte de bonté. Une sensibilité qui culmine dans une fin poignante au possible. Cette conclusion réussit en un seul film là où il aura fallu une trilogie à Toy Story pour susciter des adieux aussi déchirants.

Un coup de coeur donc, même si le film est clairement balisé par les étapes du voyage initiatique. Une formule que Pixar a également adaptée à En avant, sans même s’en cacher. Au contraire. En effet, ce long-métrage de Dan Scalon s’approprie la structure du monomythe et va même jusqu’à en mentionner explicitement certaines étapes. Mais ce déroulement s’explique surtout par une épopée s’inscrivant directement dans la notion de quête. Et pour cause, le récit évolue dans le genre de la fantasy… avant de faire un bond en avant!

Je dois avouer avoir été plutôt déstabilisé par ce changement de temporalité. Surtout après une scène d’introduction présentant un monde magique que j’aurais aimé voir se développer sur le reste de la durée du film. Et non l’évolution de ce même monde, de nos jours. Un démarrage plutôt bancal donc, sans compter que le héros, Ian, se révèle être moins intéressant que son frère, Barley. Tous deux sont des elfes ayant perdu leur père très jeune. Mais à l’occasion de l’anniversaire de Ian, une possibilité lui est offerte de passer une journée avec son défunt père par le biais d’un cadeau posthume.

Une opportunité qui prend la forme d’un sort à accomplir. C’est alors que la pierre nécessaire au rituel se brise, stoppant l’invocation de son paternel. Lui qui devait revenir de la tête aux pieds, n’est finalement présent que de la taille aux pieds. C’est donc avec cette paire de jambes que les deux frères vont prendre la route afin de mettre la main sur une pierre permettant de finaliser cette invocation. Pour ce faire, la passion de Barley pour les jeux de rôles sera un atout indéniable, et donc la source de nombreuses références.

Donjons et dragons figure notamment en bonne position à travers les lieux visités, les créatures à affronter (dont un superbe dragon qui prend vie à partir d’une fumée rougeâtre du plus bel effet), mais aussi le fameux cube vert gélatineux contre lequel on ne cesse de nous mettre en garde. Des allusions qui ne prennent jamais le pas sur l’histoire, mais qui guident chaque pas des personnages. Cela va non seulement participer à leur construction, mais aussi à révéler la véritable thématique derrière ce parcours initiatique.

Car si le père reste un moteur pour faire avancer l’intrigue, il n’est qu’un moyen, pas une fin. Cette dernière sera l’occasion d’un retournement de situation visant à consolider cette fraternité. Le scénario se révèle alors bien plus complexe que ce qu’il ne le laissait entrevoir, usant d’une trame que tout le monde connait, pour mieux surprendre sur ses intentions. C’est là que l’on reconnait les talents de conteur de l’écurie Pixar. Le récit va crescendo, partant d’un point de départ à peine enthousiasmant, pour aboutir à un dernier tiers vraiment cool et inventif.

On y voit Ian prendre confiance en lui en utilisant des sorts à tour de bras pour aller contre l’adversité. C’est là une leçon de développement de personnage, tout en se permettant de déjouer les attentes du spectateur quant à la finalité de toute cette aventure. C’est ce changement de point de vue qui a fait toute la différence pour moi. Sous ses airs de récit commun à de nombreux autres, vus et revus, En avant se révèle finalement unique en son genre. Et ça, c’est de la magie.

COURTS-MÉTRAGES

Ryan VS Dorkman / Ryan VS Dorkman 2

Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine… À vrai dire, non. Ça se passe de nos jours, et sur Terre. Plus précisément, dans une usine qui a l’air d’avoir été réquisitionnée pour l’occasion. Ce décor sert donc de cadre à un affrontement opposant Ryan VS Dorkman. Tous deux vont croiser le fer, ou plutôt les lames laser qui donnent son identité à la saga de George Lucas. Un trucage accessible sur les logiciels de retouches, et qui fait le bonheur des fans réalisant des courts-métrages estampillés Star Wars.

Celui-ci a vu le jour il y a 20 ans et est toujours aussi incroyable. Abstraction faite d’un visuel se limitant aux sabres bleu et vert, et les bruitages qui vont avec, c’est surtout un combat digne des plus grands artistes chorégraphes. Et pour cause, ce film a été fait pour illustrer la rivalité entre ces deux fans se revendiquant chacun d’être le meilleur au maniement du sabre. Un titre que Ryan Weiber et Michael Scott peuvent aisément se partager tant ils font preuve d’une maitrise à toute épreuve.

Tellement qu’en 5 minutes, ils ridiculisent l’intégralité de la saga. Même la postlogie sortie bien après n’a pas réussi à rivaliser avec cette bande démo. Seul ce duo de fan parviendra à se surpasser eux-même en mettant en scène Ryan VS Dorkman 2. Sorte de remake du premier, mais avec plus de maitrise à défaut d’avoir plus de moyens. Les enchainements sont encore plus originaux, les étincelles fusent, les impacts de sabre sont désormais visibles sur le décor, l’utilisation de la force est plus fréquente…

En cela, on peut considérer le premier comme un échauffement. Un essai qui se transforme donc en chef d’oeuvre à tous les niveaux avec cette suite. Ils sont clairement passés du statut d’apprenti à celui de maitre en l’espace de deux films. Il ne leur reste plus qu’à passer de celui d’amateur à professionnel. En effet, bien des fans ont réussi à se faire repérer par ce biais et à intégrer des productions de studio. Je pense notamment au Youtubeur Shamook qui a fini par être embauché par l’équipe de The Mandalorian après avoir prouvé sur sa chaine qu’il était le plus compétent pour rajeunir le visage de Luke Skywalker.

Pour l’instant, seul LucasArt a jeté son dévolu sur Ryan Weiber qui a notamment travaillé sur les cinématiques de Star Wars: Knight of the old Republic 2. Mais son véritable talent réside dans les chorégraphies, et l’on ne peut pas dire que celles des longs-métrages brillent par leur originalité. Dommage de ne pas avoir fait appel à ses services pour rehausser le niveau de ces scènes d’action. Quoi qu’il en soit, ce diptyque reste une prouesse technique. Il ne manque plus que les costumes et des décors dignes de ce nom pour le prochain duel. Ryan était le vainqueur du premier round, Dorkman du deuxième, alors à quand un Ryan VS Dorkman 3 pour les départager?

COMICS

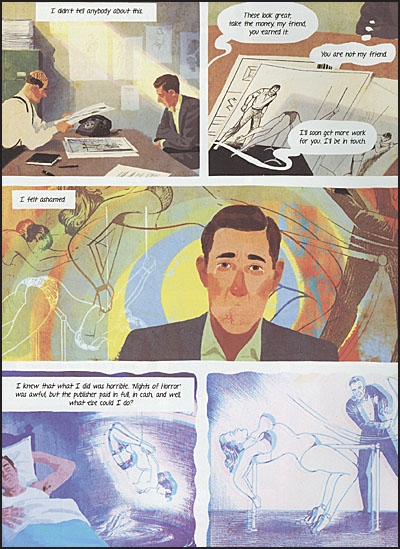

Joe Shuster : un rêve américain / Bill Finger : dans l’ombre du mythe

Il y a les origines de Superman que tout le monde connait, celles d’un Kryptonien envoyé sur Terre suite à la destruction de sa planète. Mais il y a aussi des origines de Superman plus confidentielles, celles d’un personnage de comics inventé par deux fils d’immigrés juifs. Une histoire vraie relatée dans le roman graphique Joe Shuster: un rêve américain, sans pour autant omettre de mentionner son collaborateur Jerry Siegel. Shuster étant la tête pensante, c’est sur son parcours que se concentrera le scénariste Julian Voloj.

À une époque où le monde des comics tel qu’on le connait reste encore à inventer, il est intéressant de suivre la réflexion derrière ce qui deviendra une icône de la pop culture. Des débuts plutôt laborieux puisque Joe était contraint de faire ses esquisses sur le verso d’emballages, le papier étant trop couteux. On constate également une forte influence du côté du personnage de John Carter. Pour ce qui est des origines de l’homme d’acier, telles que je les ai mentionnées en introduction, elles n’ont pas toujours été ainsi.

À la base, Superman était un bébé venu du futur de la terre, car la planète était condamnée. L’enfant a donc été envoyé dans le passé, mais l’espèce humaine ayant évolué vers le surhomme, cette progéniture ne tardera pas à développer des pouvoirs. Un concept finalement repris par Mark Millar dans Superman : Red son. Une histoire que l’auteur écossais n’aurait jamais pu écrire, en tout cas pas sous cette forme, si Joe Shuster et Jerry Siegel n’avaient pas cédé les droits de leur création.

Ils resteront tout de même, durant un temps, pour développer la mythologie autour de Superman. Et comme pour le film Tolkien, le duo s’est inspiré de leur vie et de leur entourage pour nommer les personnages de Lois, Clark… Ils donneront également vie à Superboy afin de concurrencer Captain Shazam auquel les enfants pouvaient s’identifier. Jusqu’à ce que le titre soit annulé. Et qu’ils soient virés peu après. Dès lors, ils assisteront, impuissants, à la popularisation de ce qu’ils ont contribué à créer sans la moindre reconnaissance.

Suite à la sortie de la série Superman, Jerry ira même jusqu’à faire courir la rumeur selon laquelle il allait se jeter d’un toit pour tuer Superman symboliquement. Quant à Joe, au plus bas, il sera contraint de mettre ses talents artistiques à profit pour des dessins à tendance pornographique. Un travail qu’il n’assume pas, bradant sa personne pour survivre dans une industrie où il a été l’un des révolutionnaires. Parmi ces derniers, impossible de ne pas parler brièvement de Stan Lee qui s’inscrit lui aussi dans cette période.

Mais c’est une époque qui a aussi vu naitre la création du Comics Code Authority afin de s’assurer un contenu politiquement correct. Nul doute que si cette biographie de Joe Shuster était sortie en ces temps troubles, elle n’aurait pas été approuvée par cette instance depuis disparue. Pourtant, c’est ce qui en fait un récit passionnant à suivre, abordant les joies et les peines d’un créateur pour retrouver le contrôle sur sa création. Une chose qu’il obtiendra, du moins partiellement, en profitant de la sortie du film Superman avec Christopher Reeves dans le rôle-titre.

L’attention autour de ce blockbuster, signé Richard Donner, sera l’occasion de rendre l’affaire publique à travers une lettre. Une manière de conclure qui fait de ce graphic novel une lettre d’amour à part entière. Une manière de faire la lumière sur la reconnaissance de la paternité de l’homme d’acier. Pour rendre justice à celui qui a créé son plus grand défenseur. Mais tout aussi tristes que soient ces moments clés à l’échelle d’une vie, ils sont contrebalancés par les illustrations de Thomas Campi. Des peintures d’une grande douceur, idéales pour dépeindre la mélancolie.

Depuis la victoire du duo, en obtenant gain de cause et une mention de leurs noms, Superman a connu bien des auteurs, des dessinateurs, et des acteurs. Un honneur qui suscite la fierté de l’entourage, comme ce fut le cas pour le neveu d’Henry Cavill. Ainsi, l’enfant est devenu la risée de sa classe après avoir dit que son oncle était Superman. À l’image du film Shazam!, même si c’est une doublure qui apparait à l’écran, l’acteur a donc fait une apparition dans son école afin de corroborer ses dires. Une attention comme aurait souhaité en avoir la petite fille de Bill Finger.

C’est ainsi qu’on la découvre dans l’introduction de Bill Finger: dans l’ombre du mythe, révélant à ses camarades de classe que son arrière-grand-père est l’un des créateurs de Batman. Hélas, pour le grand public, c’est à Bob Kane que revient ce titre prestigieux. Sans l’influence de Finger, l’homme chauve-souris ne serait pas celui qu’il est aujourd’hui. Et aurait peut-être sombré dans l’oubli depuis longtemps. Au lieu de ça, c’est Bill qui a été le grand oublié. Il aura fallu l’investigation de Marc Tyler Nobleman, auteur de comics, pour que sa contribution au personnage soit enfin reconnue.

De son enquête naitra un livre intitulé Bill the boy wonder: the secret co-creator of Batman, qui sera transposé à son tour en roman graphique. On ne suit donc pas directement Bill Finger dans ses pérégrinations, du moins pas dans un premier temps, mais bien Nobleman allant à la rencontre de personnes susceptibles de détenir de précieuses informations. À partir de ces témoignages, son chemin de vie est retracé tout en s’assurant de la véracité des faits. Au final, ce format correspond très bien à celui qui a contribué à créer Batman, lui-même fin limier lorsqu’il s’agit de faire éclater la vérité.

Un travail de détective pour ce qui aurait pu être sa plus grande enquête: la recherche de son créateur légitime. Hélas, il ne sera jamais reconnu comme tel de son vivant, et décédera dans la pauvreté. Lorsque l’on voit la fortune amassée par les détenteurs des droits du Dark Knight, difficile de ne pas être touché par le vécu de Bill Finger. Un homme de l’ombre, mort dans la plus totale indifférence tandis que sa création continue de fasciner les foules. Une foule dont je fais partie et qui a été très réceptive au discours de cette rétrospective.

C’est un bel exemple d’à quel point on peut perdre le contrôle sur sa création. C’est aussi une incursion dans l’industrie des comics dans tout ce qu’elle a de plus méprisable. La postface a d’ailleurs été l’occasion de découvrir une manoeuvre commerciale à laquelle se livrer les éditeurs à l’époque. En effet, j’ai appris que même s’il est inscrit la date de mai 39 sur Détective Comics 27, première apparition de Batman, ce numéro a été publié le 30 mars 1939. Une pratique courante pour donner une impression de nouveauté à des exemplaires invendus.

Voilà qui peut porter à confusion pour celles et ceux qui font des recherches sur le personnage de nos jours. Depuis, l’histoire à prouver qu’il n’y avait pas d’invendus, c’est même l’inverse lorsque l’on voit ces comics vintage s’envoler à prix d’or. Un héritage dont Bill Finger n’aura pas vu la couleur. Néanmoins, celles de ce roman graphique subliment les dessins d’Erek Zadok. L’illustrateur y insuffle une certaine énergie à travers des cadrages inventifs qui rendent l’exercice de conter une histoire vraie moins redondant.

Une difficulté surmontée avant tout par le script de Julian Voloj sur lequel s’appuie Zadok, et qui appuie là où ça fait mal. Mais surtout là où c’est nécessaire. À ces moments durs se succèdent des moments plus légers qui s’alternent jusqu’à se confondre dans une fin d’une grande sensibilité. C’est tellement poétique que l’on jurerait qu’il s’agit là d’une invention afin d’offrir une belle conclusion. Mais apparemment, le fils de Bob Kane a bien formé un bat-symbole sur la plage avec les cendres de son père, avant que celles-ci ne disparaissent, emportées par les flots.

Une image avec un fort potentiel larmoyant. Mais Bill Finger aura au moins pu se consoler en étant crédité comme étant le co-créateur de Green Lantern, version Alan Scott, et de Wild Cat. Mais à la lecture de ces deux romans graphiques, l’un à la suite de l’autre, ce que je retiens surtout ce sont les rencontres qui ont donné naissance aux deux plus grands super-héros modernes que sont Superman et Batman. Au regard de ce qui a été révélé, l’idéal aurait été que Bill Finger rencontre Joe Shuster. Ayant évolué à la même époque, à eux deux, leur collaboration aurait surement fait des merveilles.