FOMO n’est pas un faux mot.

Il s’agit de l’acronyme pour Fear Of Missing Out.

C’est un terme qui a gagné en popularité durant le premier confinement pour refléter l’étrange comportement d’une partie de la population. Dont le mien. En effet, comme beaucoup, j’avais notamment peur de « rater » mon isolement si je n’utilisais pas ce temps limité à bon escient. Une crainte d’autant plus renforcée lorsque l’on a une forte tendance à la procrastination.

Pour la plupart, cela s’est traduit par une hyperconnexion afin d’être au courant du dernier événement en date pour profiter de la moindre interaction sociale. Pour moi, cela concerner aussi des sorties, mais des sorties cinéma, de comics, de jeux vidéo… Tous ces supports recèlent une quantité astronomique d’oeuvres que je m’efforce de relayer ici, à travers ce webzine.

D’où son nom.

C’est là un moyen pour moi d’être raccord avec l’actualité, mais surtout avec ma consommation assez conséquente en la matière. Ce regroupement sous diverses catégories est donc la solution que j’ai trouvée, puisque je suis dans l’impossibilité de faire des articles pour chaque oeuvre. Quand bien même, chaque contenu ne mérite pas une publication. Par contre, d’autres oui, et c’est l’objet du disclaimer qui suit.

Disclaimer:

Certaines des critiques ci-dessous sont amenées à se développer dans des articles à part entière. Tout dépend de l’intérêt que je porte à l’oeuvre en question. Cela peut être par envie de donner à une découverte plus de visibilité, ou d’avoir à coeur d’analyser dans le détail un coup de coeur. Si l’une ou l’autre de ces conditions est au rendez-vous et que je dispose d’un point de vue qui n’a pas encore été abordé ailleurs, alors je me réserve le droit de lui consacrer une future publication pour revenir en long et en large sur le sujet. Il est alors possible que vous ayez une impression de déjà vu à la lecture. Et pour cause, je vois les critiques qui vont suivre comme de potentielles ébauches.

Mais ne vous y trompez pas, ici ça spoile à balles réeles alors gare aux révélations!

Si malgré cet avertissement vous ressentez le besoin de parcourir ce qui va suivre, alors c’est que vous êtes potentiellement atteint par le syndrome FOMO.

Bienvenue au club.

Dans le club de ceux qui préfèrent perdre quelques minutes à lire une critique, plutôt que de s’investir des heures durant dans une oeuvre qui pourrait potentiellement leur déplaire.

COURT MÉTRAGE

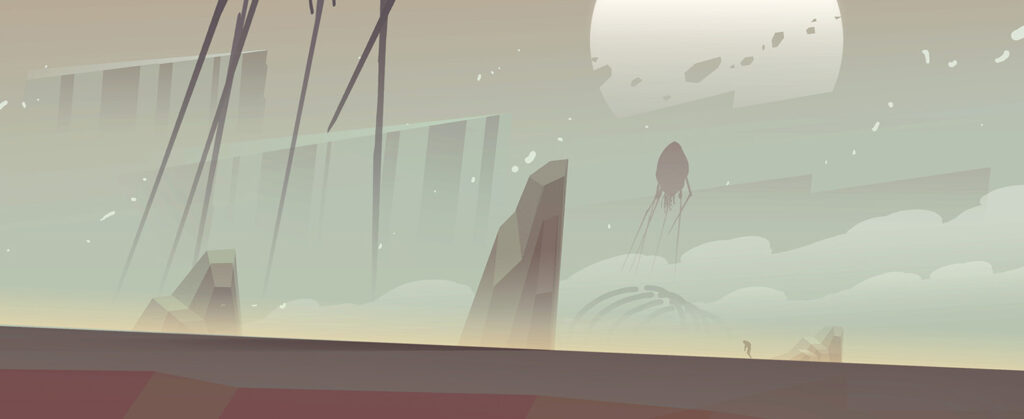

Wayback

Il y a des films que l’on aimerait voir réduits à des courts métrages tant leur idée de départ se trouve diluée dans des sous intrigues inutiles. Puis il y a des courts métrages que l’on aimerait voir s’étendre le temps d’un film. Juste pour passer plus de temps dans cet univers. Wayback en fait partie. Pas forcément pour son histoire, assez simple, mais pour sa patte visuelle. En effet, le récit ne révolutionne rien en choisissant de suivre un explorateur spatial chargé de ramener une plante à bon port. Par contre, c’est dans son exécution qu’il gagne des points.

Réalisé par Carlos Salgado, l’artiste s’est également chargé des designs minimalistes de cette production. Sa mise en scène l’est tout autant en s’appuyant sur des compositions simples, mais impactantes. Digne d’un tableau. Pour cela, il a souvent recours à des plans vus de profil, donnant toujours plus un côté jeu vidéo 2D à l’ensemble. On pense alors bien évidemment à Journey, No man’s sky, mais aussi Planet Alpha. Des titres qui s’inscrivent dans la même lignée, avec une direction artistique épurée.

Même dans ce passage en vitesse lumière, ou en tout cas ce qui y ressemble, on ressent l’envie d’aller à l’essentiel à travers ces lignes horizontales qui se mêlent de couleurs. Une palette qui invite au dépaysement. Tellement que je me suis surpris à m’exclamer de la beauté d’une image plus de fois que durant tout un long-métrage. C’est un condensé qui m’a rappelé le travail de Genndy Tartakovsky sur la série Clone Wars. Un bijou d’animation qui enchainait les idées en un minimum de temps.

Ici, les 7 minutes sont utilisées à bon escient. Il n’y a rien de superflu. Il faut dire aussi que le réalisateur est allé à bonne école en collaborant avec les plus grands comme Guillermo Del Toro. Ce dernier déclaré d’ailleurs récemment qu’il souhaitait se consacrer exclusivement à l’animation dans les années à venir. J’espère qu’il saura s’entourer de ses anciens collaborateurs comme Carlos Salgado. Tous deux partagent une même sensibilité ainsi qu’un amour pour le médium. À défaut, s’il peut lui donner de la visibilité, ça sera déjà pas mal. Son talent se chargera du reste pour se faire un nom.

Ce court métrage est une excellente bande démo des capacités de ce cinéaste. Un projet qui a été pensé pour être efficace sur ce format court, même si je voudrais en voir plus. À la réflexion, je préfère le revoir en boucle pour en découvrir certains détails. En cela, Wayback n’a pas besoin d’une version longue ou d’être rallongé d’une quelconque façon pour atteindre la durée d’un film. Cela ne le rendrait que plus artificiel. Il perdrait en force et en émerveillement. Parfois moins, c’est plus.

SÉRIES

Limitless saison 1 / Sans limites avec Chris Hemsworth

Un million d’euros tout de suite ou 1 centime qui double de valeur durant un mois ? Une devinette qui permet d’en dire long sur une personne selon sa réponse. Cette question, on pourrait la poser autrement: avoir une pilule pour être au top de ses capacités, ou apprendre comment devenir une meilleure version de soi-même par le biais de petites habitudes ? Le choix le plus évident serait de prendre la solution de facilité. Et c’est celle que va choisir Brian Finch dans la première et unique saison de Limitless.

Cette série est la suite directe du film éponyme avec Bradley Cooper. On peut d’ailleurs voir ce long-métrage comme une sorte de prologue à ces 22 épisodes. Afin d’assurer cette continuité, le personnage d’Edward Morra fait son retour pour un peu plus qu’un caméo. Bien qu’occupé par ses obligations cinématographiques, sa présence permet de faire de cette transposition télévisuelle plus qu’un simple sous-produit. Par contre, il ne faut pas s’attendre à voir Robert de Niro dans les parages. C’était déjà étonnant de le voir dans ce type de production.

En effet, il est toujours bon de rappeler que Limitless n’est pas un chef d’oeuvre du septième art. Néanmoins, c’est un film plaisant à regarder et la série qui prend sa suite a su récupérer tout ce qui faisait son charme, ou les gimmicks comme la voix off, le changement de photographie lors de la pris de NZT, les yeux bleus clairs, les zooms à l’infini… Et donc Bradley Cooper. Il est pour Brian Finch ce que Carl Van Loon était à Eddie Morra: son mentor. Du moins, si l’on fait abstraction du chantage le forçant à travailler pour lui.

Une relation qui ressemble plus à celle entre un dealer et un drogué. Brian Finch est ce dernier après avoir découvert les bienfaits du NZT. Mais aussi la gueule de bois qui va avec après être redevenu comme le commun des mortels. Eddie Morra est passé par là avant lui, et il a réussi à contrer les effets indésirables de cette drogue sur le long terme. C’est en tant que sénateur qu’on le retrouve, mais aussi en tant que manipulateur puisqu’il va faire en sorte que Brian infiltre le FBI, moyennant quoi il les aidera à résoudre des enquêtes.

Fort de ses capacités intellectuelles bien au-dessus de la moyenne, et une immunité aux crises qui y succèdent, Brian se retrouve à faire équipe avec l’agent Rébecca Harris. On se retrouve donc avec un tandem déjà vu, pour une série dans la lignée de Mentalist, Lie to me… Mais pour renouveler cette image du génie qui sait tout sur tout, la production s’est adjoint les services de Marc Webb pour la mise en scène du pilote. Par conséquent, c’est lui qui donne le ton en assurant une ligne directrice dans la lignée de sa première réalisation: 500 jours ensemble.

On a donc le droit au même type d’insert et de fantaisies sortant tout droit de l’esprit du personnage principal. C’est ce qui donne sa particularité au show et qui fait qu’il ne ressemble à aucun autre dans le même genre policier. Une personnalité qui doit beaucoup à celle de Jake McDorman. Au départ, son jeu ne pouvait que souffrir de la comparaison avec Bradley Cooper. Surtout lorsqu’ils partagent l’écran. Puis, petit à petit, son incarnation de Brian Finch gagne en sympathie. Complètement décomplexé et profiteur, c’est un personnage qui a souvent recours à l’humour référentiel.

Un ton humoristique qui me parle, ou plutôt qui me fait rire, et qui fait preuve de véritables qualités d’écriture dans les dialogues. Cette répartie permet de passer outre le syndrome des productions qui mettent en scène des personnages bien trop intelligents. La critique est facile, mais il est vrai que par moment on aimerait que les scénaristes en charge de ce type de projet prennent eux-mêmes du NZT pour écrire des scénarios sans failles. Je pense notamment à certaines pistes évidentes comme la prise de placebo qui n’est pas exploitée.

De même, il est dommage de ne pas avoir fait de lui une sorte de génie du mal lorsqu’il se retrouve en état de manque. Peut-être que cela aurait été trop similaire à la série Invisible Man de 2000, qui est dans le même état d’esprit. Toutefois, les auteurs ont rivalisé d’ingéniosité en rendant les phases de réflexion plus intéressantes. Plutôt que de le voir cogiter, on le voit littéralement se parler à lui-même avec un double. Idem lorsqu’il se laisse des conseils à lui-même sous NZT, de quoi rendre complètement schizophrène.

Un parti-pris auquel les spectateurs n’ont pas forcément adhéré si l’on en croit l’annulation de Limitless. Des audiences en déclin qui auront eu raison des aventures de Brian Finch. C’est la dure loi des séries, pourtant celle-ci va manquer dans le paysage télévisuel. Elle savait ne pas se prendre au sérieux, et c’est peut-être pour cela qu’elle n’a pas été prise au sérieux lors du renouvellement pour une deuxième saison. Complètement sous-estimée, elle restera un divertissement de qualité sans prise de tête. Mais avec du coeur.

Typiquement le genre devant lequel on déconnecte son cerveau, pour voir un héros faire usage du sien à 100%. Mais on peut aussi prendre des notes pour mieux prendre exemple sur lui. En l’occurrence, c’est tout à fait recommandé devant Sans limites avec Chris Hemsworth. Il ne s’agit pas d’un remake ou d’un reboot de la série précédente, même si ça aurait été sympa d’avoir ce nouvel acteur dans ce personnage de petit génie. Mais il n’en est rien puisque Chris Hemsworth sera ici dans son meilleur rôle: lui-même.

Cette série n’est pas pour autant une production égocentrique. En tout cas, elle ne suit pas la mode des documentaires retraçant le parcours d’une célébrité, comme Orelsan, pour montrer comment il est arrivé au sommet de la gloire. Au contraire, les épisodes vont montrer de quoi sera fait son avenir s’il prend de bonnes habitudes dès maintenant. Et pour le suivre sur les réseaux sociaux, Chris Hemsworth est un excellent candidat pour cette émission où on le découvre en dehors de son incarnation de Thor. Au naturel.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cela fait bizarre de voir la star en difficulté pour des choses simples. Comme monter à une corde. C’est une action qu’il accomplit avec tellement de facilité dans les films que cela le rend immédiatement plus humain et accessible. On peut enfin s’identifier à lui tant cela désacralise son image de surhomme. Surtout lorsqu’il doit apprendre à gérer son stress. Dès lors, les conseils qui lui sont donnés sont également bons à prendre pour le public. En cela, la série est très inspirante et bienveillante.

À cet optimisme, il faut ajouter une exposition de faits scientifiques parfaitement compréhensibles. Chaque spécialiste explique son domaine de prédilection le plus clairement possible. Et Chris Hemsworth n’hésite pas à poser des questions bêtes, pour que l’on puisse en tirer des enseignements. Il en ressort des techniques que l’on peut appliquer dans notre quotidien pour améliorer notre mode de vie. Celui de l’acteur n’est pas à plaindre, mais il n’en devient que plus sympathique lorsqu’il doit lutter pour jeuner.

Lui qui vit dans l’opulence, c’est d’autant plus compliqué de se priver de nourriture. Surtout lorsque ses frères, venus pour le supporter, cèdent à la tentation. Des moments drôles, contrebalancer par d’autres, plus émotionnels. C’est notamment dans le cadre de cette expérience que Chris Hemsworth a découvert qu’il avait des prédispositions pour la maladie d’Alzheimer. Une révélation difficile à encaisser, tout comme de se voir confronter à la vieillesse dans le dernier épisode. La sienne, à travers tout un attirail censé le brider, et celle de sa femme.

En effet, Elsa Pataky s’est vu vieillir pour l’occasion à travers des prothèses. De quoi faire prendre conscience à son mari que rien n’est éternel. Et encore moins lorsque l’on s’expose au danger comme on peut le voir au cours des épisodes. Mais il est toujours bon de rappeler qu’avant d’être mariée à Chris Hemsworth, Elsa fut la compagne de Michael Youn. Elle a donc eu son lot de frayeur avec celui qui a fait les 11 commandements. Ceux pour rallonger son espérance de vie sont moins nombreux, mais bien plus difficile à tenir sur la longueur.

Un mal nécessaire pour son propre bien être. Il n’empêche que devant certaines situations extrêmes, on ne peut s’empêcher de vouloir dire à l’acteur un dialogue d’Avengers Infinity War:

-Tu es fou ! Ça va te tuer !

Et lui de nous répondre avec son habituelle décontraction:

-Seulement si je meurs !

Une réplique qui prête à sourire, mais qui n’enlève rien à la dangerosité à laquelle il s’expose. C’est le prix à payer lorsque l’on n’a pas de pilule magique sous la main. Juste des remèdes sains, pour une série qui l’est tout autant.

Plus qu’un programme télé, c’est un programme de remise en forme. De quoi rebooster n’importe qui soucieux de sa propre personne. Des ondes positives qui perdurent bien après le visionnage grâce à la générosité de Chris Hemsworth. Il va être difficile pour Darren Aronofsky, qui produit la série, de trouver un candidat aussi solaire pour une saison 2.

LITTÉRATURE

Chair de poule : l’attaque du mutant

Je ne dirais jamais assez mon amour pour les anthologies. Ces petites histoires indépendantes les unes des autres. À une époque où les univers partagés sont devenus légion, où chaque récit n’est qu’une bande-annonce pour le suivant et ainsi de suite, je suis heureux de pouvoir compter sur ces one shot. Ils sont l’assurance d’une forme de diversité au sein d’une même collection. De plus, peu importe l’ordre, il est possible de prendre un épisode au hasard sans se soucier d’une quelconque continuité.

C’est surement pour cette raison que j’avais dans ma bibliothèque le tome 15 de Chair de poule : l’attaque du mutant. C’est le seul de la collection qui a survécu à travers les années, qui est resté sur mon étagère du passage de l’enfance à l’adolescence, puis à l’âge adulte. Mes gouts en la matière ont bien évolué depuis. Pourtant, ce livre demeure parmi d’autres bien plus qualitatifs. Il y a donc un lien affectif derrière cet ouvrage de RL Stine. C’est peut-être le premier Chair de poule que j’ai eu. Mais surtout, j’aime à penser que c’est surement le premier livre que j’ai lu.

Impossible d’en être totalement sûr, tout comme je ne me rappelle pas si j’avais vu l’épisode de la série éponyme qui adapter cette histoire, avant ou après avoir lu ce roman. Du moins, à l’époque cela me faisait l’effet d’un roman tant la lecture était loin d’être parmi mes passe-temps favori. Aujourd’hui, je qualifierai plutôt cela de nouvelle au regard de la faible pagination et de la taille des caractères. La longueur des chapitres est dans ce même ordre d’idée, extrêmement court, donc idéal pour retenir l’attention de l’enfant que j’étais.

Et que je suis encore, il faut bien se l’avouer. Toutefois, maintenant que l’écriture fait partie de ma vie à part entière, ce n’est pas tant ce déficit d’attention qui m’a permis de rester captiver, mais surtout une meilleure gestion du suspense. Chaque rebondissement devient alors l’occasion de clore le chapitre en cours, pour donner envie de passer au suivant. C’est ainsi que je me suis de nouveau retrouvé embarquer dans cette aventure d’un enfant, Jim, qui voit la frontière se brouiller entre la fiction et sa réalité.

Je ne pouvais qu’être réceptif à ce fan de comics qui voit apparaitre le repaire d’un méchant de BD en plein milieu de sa ville. C’est le genre de chose que j’aurais adoré voir quand j’étais gosse, et que j’assouvissais par procuration. Mais avec du recul, cette relecture m’a amené à m’interroger sur ce gamin auquel je m’identifiais. À plusieurs reprises, il parle de sa collection comme d’une sorte de trésor qui ne va cesser de prendre de la valeur. Même si l’on voit qu’il adore les lire, ce n’était pas forcément le meilleur exemple à donner à un lectorat assez jeune.

Fort heureusement, cela n’a pas déteint sur moi et c’est bien mon amour des comics qui m’a amené vers cette histoire. Je suis d’ailleurs bien plus réceptif aujourd’hui à des mentions comme Jack Kirby ou Todd McFarlane, que je n’avais pu l’être à l’enfance. Depuis, j’ai lu et vu bien d’autres oeuvres qui se sont emparées de cette thématique méta. J’ai grandi avec les Beetleborgs, une bande de pré-ado qui ont libéré un génie et vu leur voeu exaucé de devenir les héros de leur comics préféré. Et par la même de libérer les méchants qui s’y trouvaient.

Plus récemment, j’ai découvert Crossover qui, comme son titre l’indique, consiste en une immense réunion de personnages venus d’horizons divers. Sauf que la réunion en question a lieu dans la réalité. C’est un sujet qui me parle et cette affinité remonte donc à L’attaque du mutant. J’ai été happé par ce récit sans prétention, mais pas sans intérêt. Jusque dans son petit cliffhanger, ce livre aura réussi là où bien d’autres ont échoué: me divertir. Et aussi à me donner envie d’en livre d’autres.

En effet, outre sa marque de fabrique de terminer sur une fin ouverte, la tradition veut que les dernières pages soient réservées au tome suivant sous la forme d’un extrait. Comme une bande-annonce. Je vais donc me prendre au jeu et me procurer d’autres numéros de cette anthologie. J’assume totalement ce type de littérature infantile, mais pas infantilisante. Les Chair de poule étaient des histoires de mon âge, avant de passer à la catégorie supérieure avec du Stephen King. Et ils feront tout à fait l’affaire pour décompresser entre deux pavés du maitre de l’épouvante.

FILMS

3000 ans à t’attendre / After blue (paradis sale) / Last night in Soho / Hellboy

Qu’il soit bon au mauvais, un film se doit de susciter une réaction. Et non une hésitation. Cette indécision, je l’ai ressentie à la vue de certaines bandes-annonces, ce qui a fortement pesé dans mon absence au moment de la sortie en salle. Le prix des places est devenu tellement cher que je ne peux plus me laisser aller au plaisir de la découverte. J’ai donc attendu de pouvoir les louer pour me faire un avis sur ces productions. Chronologie des médias oblige, ce rattrapage s’est fait attendre, mais ce ne fut pas aussi long que pour le génie dans Trois mille ans à t’attendre.

C’est George Miller qui met en scène cette histoire sur les histoires. Sur les contes. Cette mise en abime s’opère lorsqu’Alithéa trouve un flacon à l’intérieur duquel se trouve un génie. Campé par Idris Elba, celui-ci lui propose bien évidemment d’exaucer trois voeux. Mais elle s’y refuse car en tant que narratologue, elle connait les ficelles et sait que cela se termine toujours mal. Mal pour celui qui en position de demander. Le génie va alors devoir se justifier pour parvenir à ses fins. Et donc être le plus transparent possible sur la manière dont il est arrivé dans cette bouteille.

Son périple est donc narré à Alithéa, sans que je ne parvienne à m’identifier à cette dernière. En effet, en se présentant comme une personne fermée au moindre voeu, on perd immédiatement toute empathie envers elle. N’importe qui, ou en tout cas la grande majorité, aurait saisi cette occasion de formuler une demande. Ne serait-ce que pour tester les dires de ce génie. Ainsi, son refus m’a éloigné du récit, puisque d’ordinaire la proposition est signe d’appel à l’aventure. On reste donc bloquer dans la narration, vouer à écouter les justifications du génie. Ou plutôt du Djinn.

Un terme qui n’est pas sans rappeler Wishmaster, même si l’on est loin des débordements gore. Il y a tout de même quelques visuels intéressants comme cet homme qui se change en araignée ou l’instrument de musique vivant, mais rien de vraiment transcendant. Malgré une belle réalisation comme à son habitude, George Miller ne fait rien de plus que d’emballer une sorte d’épisode d’American Gods. En moins bien par rapport à cette série. Voulu comme un anti-Mad Max pour le cinéaste qui sortait de la production de Fury Road, ça ne pouvait pas être plus vrai.

À contrario, Bertrand Mandico devait avoir cette référence à l’esprit lorsqu’il a réalisé After Blue (Paradis Sale). Un titre qui annonce la couleur pour dépeindre un monde où les femmes vivent entre elles sur une autre planète. Il y a donc une sorte d’ambiance à la Y le dernier homme. Sans le dernier homme. Mais ces derniers n’ont pas besoin d’être de la partie pour voir les choses s’envenimer. C’est dans la nature humaine de voir des êtres se faire la guerre. Il en est donc de même pour les personnages de ce western qui vaut surtout pour son imagerie psychédélique.

Un visuel proche de ce que l’on pouvait voir dans les années 70, et comme avait pu le réinterpréter Pano Cosmatos dans son cinéma. On pense également à Blood Machines avec ces décors surréalistes, en plus d’être bourrés d’idées. Et cette brume, sorte de lumière radioactive, qui contamine l’image… il en ressort une atmosphère vraiment délirante, pour un long-métrage tout ce qu’il y a de plus sensoriel. On se croirait vraiment sur une autre planète avec des cristaux qui en émergent. Une immersion qui aurait pu être totale si le scénario avait été plus accessible.

C’est un objet filmique non identifié où les femmes portent des armes dont la dénomination correspond à de grands noms de la mode: Chanel, Gucci… Bertrand Mandico, le réalisateur, pourrait s’ajouter à la liste en tant que grand couturier de l’image qui s’approprie ici l’esthétique des seventies. Il propose un défilé d’images qui provoquent les sens, mais sans véritable histoire pour les justifier. En cela, After Blue (Paradis sale) a plus sa place dans un musée, parmi les vidéos de performances, que dans une salle de cinéma. Il y rencontrerait à coup sûr son public.

On passe des années 70 aux années 60, et on abandonne la métaphore pour entrer de plain-pied dans le milieu de la mode avec Last night in Soho. On y suit Ellie, une jeune étudiante qui va quitter sa cambrousse pour la ville de Londres. Et donc plus précisément le quartier de Soho où elle va louer une chambre, après une période d’internat peu concluante. Mais cette location ne sera pas forcément plus reposante. Chaque nuit est une nuit blanche pour Ellie qui se retrouve happer dans le Londres des années 60. Mais surtout happer dans le corps d’une autre.

En école de stylisme le jour, et chanteuse de cabaret la nuit dans la peau de Sandie, Ellie mène une double vie. Jusqu’à ce que la seconde déteigne sur la première. Ellie va alors se teindre en blonde et changer son style vestimentaire pour correspondre à celui de son avatar nocturne. Hantée par cette incarnation du passé, elle va perdre peu à peu la raison. Une descente aux enfers loin de ce à quoi nous a habitués le cinéma d’Edgar Wright. Toutefois, on retrouve son attrait pour le côté musical qu’il avait poussé au maximum dans Baby Driver.

Mais autant ce dernier est un modèle de coolitude, autant Last night in Soho peine à s’imposer dans le domaine de l’horreur. Car finalement, c’est bien de cela dont il est question. Surtout dans son dernier acte dantesque qui embrasse totalement son sujet. Mais pour en arriver là, il aura fallu bien des errements. Ainsi, ce long-métrage s’inscrit plus dans la veine de Black Swan en tant que thriller psychologique. Cela n’enlève rien à la qualité de cette production dont la réalisation enchaine les beaux plans et les jeux de miroir impressionnants.

De plus, la présence du trop rare Matt Smith au casting donne à l’ensemble quelque chose d’attirant. Mais au regard de la carrière d’Edgar Wright et la hype autour de ce film, je n’ai pu m’empêcher de le trouver surcoté. La question ne s’est pas posée concernant le reboot d’Hellboy. Sans surprise, passer après Guillermo Del Toro est un défi que n’est pas parvenu à relever Neil Marshall. Avec David Harbour dans le rôle titre, le cinéaste raconte à nouveau l’origine du démon, tout en y ajoutant le personnage de Lobster, le tueur de nazis.

Et afin de se démarquer un peu plus de la précédente adaptation, il opte pour une nouvelle menace incarnée par Milla Jovovitch: la reine Nimue. L’actrice de la saga Resident Evil passe donc du côté obscur en tant qu’antagoniste dont le but est d’ouvrir la porte des enfers. Ce qu’elle parviendra à faire. Une belle vision de l’apocalypse avec un bestiaire plutôt cool parcourant les rues de Londres. Mais comme pour les films de Del Toro, l’accomplissement de ce destin satanique par Hellboy ne sera que de courte durée. C’est-à-dire le temps du climax.

Une frustration d’autant plus grande que le troisième volet initial devait voir Hellboy embrasser, puis embraser, sa véritable nature. Il n’y a donc pas de quoi se consoler. Reste la présence de Ian McShane en tant que père adoptif. Il l’avait déjà été d’une certaine manière dans John Wick, et l’on peut d’ailleurs recenser une bonne scène chez une sorcière nommée Baba Yaga. Celle-ci avait un potentiel bien plus horrifique que le mal qui plane sur cet opus. Sans compter que sa maison qui marche offrait un décor vraiment très cinématographique. L’ambition en moins.

L’idée derrière ce reboot était de repartir à zéro. Surement pas d’y rester. Ainsi, à la manière de Marc Webb et ses Amazing Spider-Man, Neil Marshall a tenté une approche inédite en approfondissant autant que possible les origines d’Hellboy. On apprend ainsi qu’il a une mère humaine et qu’il fait partie des descendants du roi Arthur. Ce qui fait donc de lui l’héritier légitime d’Excalibur. Mais pas de Guillermo Del Toro. En effet, c’est là un film sans personnalité. Pas mauvais pour autant. Tout juste divertissant. En cela, la franchise se rapproche de celle de Batman avec deux premiers opus qui sont de véritables films d’auteur, suivi d’une production qui s’éloigne de cette exigence artistique.

COMICS

Negalyod / Negalyod : le dernier mot

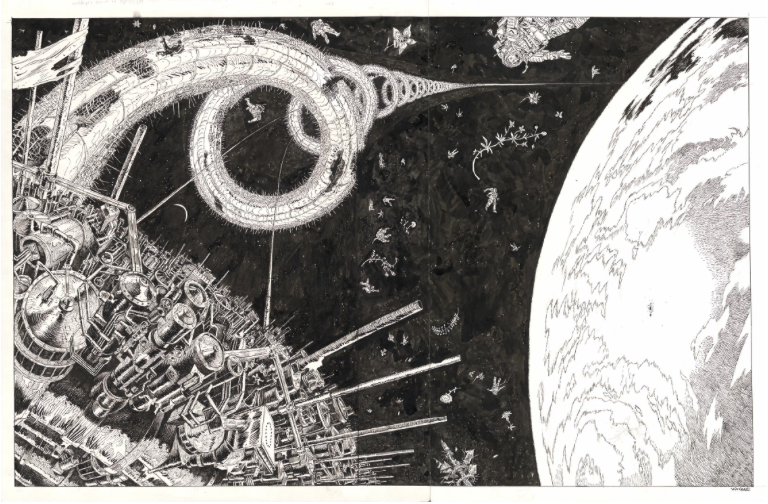

Il y a des bandes-dessinées que l’on met du temps à lire à cause de trop nombreux dialogues, et d’autres où l’on reste bouche bée face aux illustrations. On s’éternise devant ces pages, on admire la composition, les couleurs, les détails, le point de vue… Il est alors d’usage de dire que ces planches qu’elles sont dignes de toiles de maitre. Qu’elles devraient être exposées dans une galerie. C’est ce qu’a fait Vincent Perriot avec le premier tome de Negalyod. Un juste retour des choses qui a commencé sous la forme d’une histoire de science-fiction.

À la fois auteur et dessinateur, Vincent Perriot y développe un monde à la croisée des chemins entre Mad Max pour ses paysages désolés et ses plaines arides, et Jurassic Park pour les dinosaures qui évoluent dans ce décor. Un mélange des genres duquel émerge Jarri, un berger. Et tandis qu’il guide son troupeau de tricératops à travers le désert de Ty, il perd une partie de ses effectifs à cause de l’explosion d’un camion générateur d’orage. En un éclair, c’est la vengeance de Jarri qui s’apprête à éclater.

Le berger va alors suivre la piste des pipelines qui serpentent la vallée, comme des fleuves que l’on ne peut voir, car privatisés par les puissants. Cela va le mener jusqu’à une ville à la Gunnm, tout en suspension. Mais où la lutte des classes est tout aussi présente. De quoi lui permettre de mener une révolution. Une fois entre ces murs, le dessinateur se fait architecte d’une cité foisonnante de détails. Son trait se multiplie alors pour donner du relief à cet environnement urbain. Et c’est à grand renfort de pleine page qu’il déploie des trésors d’inventivité visuelle.

Et si une image vaut toujours mieux que mille mots, alors Negalyod est très bavard. Un véritable moulin à parole. Beaucoup plus que les rares bulles de dialogue qui viennent empiéter sur la grandeur des paysages. De cette discussion avec les images, il en ressort évidemment l’influence de Moebius. Miyazaki n’est pas loin non plus, autant pour les designs que pour la thématique écolo. Des inspirations majeures parfaitement digérées qui font de cet album un incontournable. Mais cet ouvrage a vite perdu son statut de one shot lorsqu’une suite a vu le jour.

Vincent Perriot a alors pris le contrepied, de ce qu’il convient maintenant d’appeler le premier tome, avec Negalyod : le dernier mot. À un monde où l’eau était une denrée rare, il va plonger le lecteur en plein déluge digne de Noé. Et pour naviguer sur ces flots, des pirates vont faire office de forces d’opposition. Ils vont notamment réduire à feu et à sang l’ile sur laquelle s’étaient installés Jarri, sa femme, Korienzé, et les deux jumelles qu’elle lui a donnés: Naneï et Iriana. Car oui, entre temps l’intrigue a fait une ellipse pour mieux reprendre 16 ans plus tard, tandis que la planète est recouverte par la montée des eaux.

Une thématique plus écologique que jamais donc, mais aussi très mystique. Cet aspect est amené par Iriana, aveugle de naissance, mais doté de dons surnaturels. Elle peut notamment voir son double du futur qui lui fait entrevoir des événements cataclysmiques. Un voyage dans le temps donc, mais aussi dans l’espace avec des visions tout ce qu’il y a de plus cosmiques. Ainsi, si les dessins sont toujours aussi époustouflants, surtout en pleine page, ils le sont davantage lorsqu’ils s’étalent sur une double page. Notamment une vue de l’espace qui a de quoi donner le vertige.

À la vue de ces planches, il est clair que l’auteur mérite une exposition plus grande que celle que peut lui offrir une galerie d’art. Une toile plus grande, comme celle d’un cinéma. Et si Vincent Perriot cite volontiers Denis Villeneuve pour adapter son oeuvre, pour ma part je verrai plus Jan Kounen dont la sensibilité correspondrait plus. En attendant, un troisième tome a le temps de voir le jour. Moi qui n’en voulais même pas d’un second car je trouvais que le premier se suffisait à lui-même, je dois reconnaitre que je suis impatient. Car contrairement au sous-titre de ce deuxième album, l’auteur n’a pas dit son dernier mot.

CINÉMA

The Flash / Spider-Man Across the Spider-verse

Quand un univers partagé se transforme en multivers partagé. De quoi désorienter un peu plus les spectateurs novices qui ne savent plus dans quelle écurie évolue tel ou tel personnage. Pour les studios détenteurs de ces franchises, c’est surtout l’occasion de raccorder différentes continuités en un tout commun. Le premier à s’être lancé dans cette course, c’est bien évidemment Marvel. Mais qui dit course, dit bien évidemment Flash, le « speeder man » de chez DC Comics.

Bien qu’il n’ait rien en commun avec les pouvoirs de Spider-Man, les deux héros sont pourtant très similaires. Bavard, toujours la petite blague pour désamorcer une situation, une incapacité à gérer leur vie privée en parallèle de leurs actes héroïques… Mais surtout, tous deux sont des portes ouvertes vers le multivers de leur éditeur respectif. L’un avec la Force véloce, l’autre avec la Toile du destin. Dès lors, toutes les rencontres sont possibles grâce à eux. Mais surtout grâce aux auteurs qui les utilisent.

Ceux derrière The Flash, plus de 45 selon les rumeurs, se seront succédé pendant plus d’une décennie avant que cette production ne parvienne sur les écrans. Le projet aura pris bien des formes, jusqu’à finalement s’inscrire dans la continuité du DC Universe. Pour mieux le rebooter. En effet, ce long-métrage se veut comme une conclusion à l’ère initiée par Zack Snyder avec Man of steel. Et afin de boucler la boucle, l’histoire revisite ce film en le privant de Superman suite à un paradoxe temporel. Dont Barry est bien sûr à l’origine.

Un prétexte pour mieux revisiter son origin story. Un exercice difficile puisque le personnage avait déjà été introduit dans en caméo dans Batman V Superman: l’aube de la justice, puis dans Justice League. Deux films dans lesquels il avait déjà ses pouvoirs. Lui donner un film solo était donc d’autant plus complexe sans revenir sur son passé. Une temporalité loin d’être inaccessible pour celui qui s’est découvert une capacité à voyager dans le temps. Une facilité scénaristique néanmoins en phase avec le personnage.

Empruntant grandement à la structure narrative de Retour vers le futur 2, le récit va alors être l’occasion de revivre la découverte des pouvoirs de Barry d’un point de vue extérieur. Et à la fois intérieur grâce à Barry 2. Ezra Miller doit donc composer avec deux rôles semblables, seulement en apparence. De quoi rajouter à la santé mentale plus que fragile de l’acteur. Malgré tout, sa double interprétation est une réussite. On sent une véritable différence entre ce qu’il est, et celui qu’il aurait pu être s’il avait grandi avec ses parents à ses côtés. Pas sûr qu’il aurait gagné au change.

Complètement immature, ce Barry alternatif participe grandement à l’humour du film. Même si c’est souvent limite. Burne, bite, caca, vomi et j’en passe : des gags bien gras au croisement entre American Pie et Very Bad Trip. On a donc là une comédie d’action / science-fiction comme aurait pu le réaliser Michael Bay et son humour douteux. Plutôt étonnant de la part d’Andy Muschietti qui jusque là s’était illustré dans l’horreur avec Mama et le dytique Ça. Jamais on ne retrouvera cette ambiance ici, pas même dans le méchant aux allures de Doomsday.

Pourtant, on aurait pu retrouver sa patte si le scénario avait été une adaptation littérale du comics Flashpoint. Une réalité alternative cauchemardesque dans laquelle les atlantes et les amazones se font la guerre. Pris entre deux feux, le Batman de cet univers n’était alors nul autre que Thomas Wayne. En toute logique, Jeffrey Dean Morgan aurait donc dû enfiler le costume du chevalier noir après son apparition dans Batman V Superman. Tout le monde le réclamer, les fans l’ont fantasmé, Warner Bros les a ignorés.

En lieu et place, The Flash propose deux Batman pour le prix d’un. Un lot de consolation qui peut paraitre plus avantageux, mais loin d’être suffisant. Le premier est évidemment Ben Affleck, qui a l’opportunité de clôturer l’arc narratif de son personnage de manière satisfaisante. Mais pas de manière impactante. J’avais d’ailleurs pensé, à tort, que les images du trailer le concernant se passaient durant l’assaut de Zod à Metropolis. Il n’en est rien. Sa présence reste donc anecdotique et se compte en une poignée de minutes. Et parmi celles-ci, aucune interaction avec le second homme chauve-souris: Michael Keaton.

L’acteur fait son retour dans le rôle iconique. Et même si c’est pour faire vibrer la corde de la nostalgie, c’est un réel plaisir de le voir en action. D’autant plus que, face à la caméra de Burton, ce Batman n’avait jamais brillé par ses scènes d’action. La réalisation de Muschietti montre enfin son potentiel au combat, ses capacités de voltige, et aux commandes de son Batwing (avec un système circulaire plutôt cool). Le fan du Dark Knight que je suis ne pouvait qu’être comblé. Mais aussi quelque peu dubitatif pour une production dont le titre est The Flash.

Un titre qui fait son apparition sous la forme d’un faux départ. Une idée surprenante qui donne d’emblée la note d’intention pour le reste de l’aventure. S’en suivra une scène d’introduction improbable reflétant l’aspect bordélique de ses coulisses. Une surenchère dont le point culminant sera cette virée dans le multivers. Bien qu’intéressante dans sa représentation, les easter eggs qui le compose sont loin d’être amenés avec subtilité. C’est du même niveau que la clé USB dans Batman V Superman.

Malgré tout, cela restera le seul vestige de la version abandonnée du Superman de Nicolas Cage. Par contre, il est regrettable de ne pas avoir une apparition de Grant Gustin, lui qui a porté le personnage de Flash pendant 9 saisons dans la série éponyme, alors qu’Ezra Miller avait fait le déplacement lors d’un crossover télévisuel. À croire que les références sont à sens unique. À celles-ci, il faut en ajouter une complètement inattendue: George Clooney. Le voir débarquer comme dans une de ses pubs Nespresso a de quoi faire éclater de rire.

Il n’y avait pas mieux comme retournement de situation final pour clore cette histoire. En effet, ce caméo en devient logique tant The Flash s’inscrit dans le même délire que Batman & Robin. Et donc cohérent de bout en bout. De fait, je n’ai pas forcément apprécié le traitement de l’ensemble des personnages, mais j’en suis ressorti diverti. Le rythme ne faiblit quasiment jamais et malgré ses 2h30, on ne voit pas le temps passé. Encore faut-il faire abstraction de l’ambiance lourdingue pour apprécier ce spectacle jusqu’au-boutiste.

Toutefois, je n’irais pas jusqu’à encenser le film comme ont pu le faire Tom Cruise, Stephen King et Hideo Kojima. Des noms prestigieux pourtant loin de partager cette « sensibilité » dans leurs oeuvres respectives. À bien y regarder, ce ton irrévérencieux est peut-être là le vestige du travail de Phil Lord et Chris Miller avant de passer la main à Andy Muschietti. Le duo s’était illustré sur le diptyque de 21 jump street, dont les blagues sont du même acabit. Depuis leur départ de ce projet, les deux complices ont rejoint un autre multivers avec Spider-Man into the Spider-verse.

Sa suite, Spider-Man Across the Spider-verse, se situe aux antipodes de l’aventure du bolide écarlate. En effet, les deux films ont beau avoir le même discours vis-à-vis des proches du héros, et la notion de sacrifice que cela implique, ils n’en ont pas la même approche. Ainsi, Barry remonte le temps pour sauver sa mère, mais de fait créer une réalité parallèle où les méta-humains n’ont jamais été découverts. De son côté, Miles doit laisser son père mourir s’il veut devenir un vrai Spider-Man. C’est le prix à payer, comme tous les autres Spidey qui l’entourent.

L’inconvénient, c’est que lorsque ce dilemme est posé, le film est dans sa dernière ligne droite. Ou en tout cas à sa moitié, puisqu’il s’agit ici d’un récit en deux parties. Et lorsque l’on regarde ce film d’animation en toute connaissance de cause, il est difficile de ne pas repérer ce qui est dispensable à l’intrigue principale. De repérer ce qui aurait pu en faire un one shot en laissant suffisamment de place pour que la seconde partie puisse s’y greffer. Et malheureusement, cette matière superflue dans le montage est visible dès le début.

En faisant le choix d’ignorer Miles au profit de Gwen, on a immédiatement l’impression d’assister à un spin-off de cette dernière. Cette ouverture aurait pu être coupée, ou faire office de court-métrage servant de prélude. D’autres scènes, bien qu’elles approfondissent les personnages, ne semblent pas nécessaires pour faire avancer l’intrigue. Sauf qu’en attendant d’avoir vu Spider-Man Beyond the Spider-verse, impossible de dire si ces séquences sont là en guise de set-up, pour mieux mettre en valeur le pay-off dans la suite prévu pour 2024. Ou si c’est juste du remplissage.

Quoi qu’il en soit, le trailer sera bien utile pour se remettre les événements en tête puisqu’il est un résumé d’Across the Spider-verse. Exception faite du cliffhanger qui est plutôt bien trouvé. Du reste, et malgré son potentiel, La tache est loin d’être un méchant d’envergure. Tellement, qu’il est oublié en cours de film. Pour mieux réapparaitre plus tard ? Encore une fois, difficile de voir ce qui relève d’une qualité ou d’un défaut tant que l’histoire n’est pas complète. À défaut de pouvoir parler du fond, la forme elle est suffisamment impressionnante pour assurer le spectacle.

Le côté street art est toujours présent, et même accentué maintenant que tout le monde est habitué à ce langage visuel. Au point d’avoir été copié, sans être égalé. Et quel régal de voir ces différents styles de dessin cohabiter au sein d’un même plan, d’une même scène. Les animateurs ont même poussé le concept jusqu’à intégrer des acteurs en live. Autant j’espérais voir des versions animées de Spidey dans No way home, autant là j’ai eu l’inverse. Ce n’est là que l’un des innombrables easter eggs qui sont dissimulés, sans compter qu’il existe différentes versions du film.

Mais peu importe les nuances d’un montage à un autre, le véritable point fort reste le Spider-Man 2099. Son design est vraiment excellent et il bénéficie d’une animation vraiment dingue. Comme l’impression de voir des concepts arts en mouvement. S’il y a bien un personnage qui mérite son spin-off pour en découvrir plus sur sa backstory, c’est celui-ci. En toute logique et vu le tournant de Spider-Man Across the spider-verse, Miguel O’Hara devrait avoir une place de choix dans le troisième volet. L’impatience est donc bien présente, malgré cette sensation d’inachevée.

C’est là le syndrome des longs-métrages qui se terminent là où ils devraient commencer. Un mauvais calcul dans une période où les films de super-héros sont en perte de vitesse. Sans mauvais jeu de mots par rapport à The Flash. Les spectateurs font face à une multiplication de comic book movie, au point de ne plus savoir de quel univers partagé cela fait partie. Marvel? DC Comics? Bientôt, cela n’aura plus d’importance. Car pour mettre un terme à cette confusion, et si le genre super-héroïque souhaite perdurer, les studios devront créer l’événement à travers des crossovers entre tous leurs personnages. C’est la prochaine étape logique pour régner à nouveau sur le box-office. À quand une rencontre entre Flash et Spider-man?

JEU VIDÉO

Super Mario Galaxy

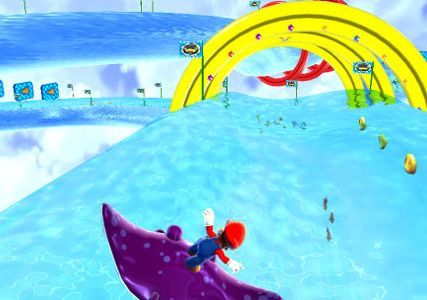

Toujours en quête de plate-forme, Mario n’a cessé d’agrandir sa map. D’abord avec les Super Mario Land, puis les Super Mario World. Cette fois-ci, il part à la conquête des étoiles avec Super Mario Galaxy. On change donc drastiquement d’échelle pour en gravir les barreaux jusqu’à des hauteurs insoupçonnées. Le plombier moustachu s’improvise donc cosmonaute pour délivrer la princesse Peach. Et comme cette dernière qui ne cesse d’être kidnappée par Bowser, le joueur que je suis ne cesse de tomber dans le piège de Nintendo.

J’ai beau avoir certains critères non négligeables en termes de jeu vidéo, je ne peux m’empêcher d’être attiré par cette licence bon enfant. Les derniers jeux en date que j’ai parcourus étaient loin d’être dans cette même lignée. Et pour preuve, je suis passé d’un univers sombre, violent, avec un récit complexe en vue à la première personne… à une ambiance colorée, à la troisième personne et dont l’histoire n’est qu’un prétexte pour enchainer les niveaux. Super Mario Galaxy était donc loin de cocher toutes les cases. Sauf une.

Le jeu a-t-il un scénario? Non.

Le jeu a-t-il des graphismes dignes de ce nom? Non.

Le jeu est-il fun? Wii !

Et qui dit Wii, dit télécommande et Nunchuck. Alors autant le combo clavier / souris est optimal pour un FPS, autant il faut un temps d’adaptation pour cette manette scindée en deux dans le cadre d’un jeu de plate-forme. Il y a de quoi se vriller le cerveau. D’autant plus que l’hémisphère droit contrôle la main gauche, et vice versa. Mais ce jeu est surtout sorti tout droit d’un cerveau malade lorsque l’on voit le périple qui nous attend. Ainsi, pour renouveler les niveaux que l’on retrouve partout à base de la glace, de désert, de dessert aussi, de châteaux… Les développeurs les ont mis sens dessus dessous.

La gravité joue donc un rôle important dans le gameplay. Que ce soit en équilibre au-dessus d’une balle, et sur laquelle il faut marcher pour avancer, ou sur un ressort, en rebond permanent, il faut faire preuve d’adresse. Idem lorsque la gravité s’inverse, nous faisant parcourir des niveaux à l’envers. De quoi donner envie de retourner son écran pour plus de facilité. Et encore, la plupart du temps ces phases sont en 2D pour faciliter les déplacements. Mais la caméra s’oriente différemment selon le passage, avec différents effets de perspectives à la clé. On peut alors y voir les prémisses de Super Mario 3D Land.

Toutefois, cette vision peut s’avérer vraiment problématique pour calculer une distance. Enfin, c’est ce que l’on dit pour se dédouaner après être tombé pour la cinquième fois consécutive. Heureusement qu’il y a une dragonne sur la manette pour l’empêcher d’être projetée à travers l’écran. Encore que, lorsqu’il s’agit de récupérer des fragments d’étoiles avec, il faut être plutôt bon viseur. C’est pourquoi il est conseillé de balayer l’écran avec pour en récupérer un maximum. Fort heureusement, cela ne se limite pas qu’à ça.

Ce qui aurait pu n’être qu’un gadget s’intègre parfaitement dans les différents niveaux, pour mieux les varier. Par exemple, dans un monde arachnéen, il faut utiliser des cocons de toile pour se rendre d’un planétoïde à un autre. Pour se faire, il faut tirer dessus en mimant le mouvement vers le capteur. C’est ce genre de moment ludique que l’on est en droit d’attendre d’un Mario, et celui-ci va bien au-delà de nos espérances. Il innove bien plus que ses prédécesseurs pour démontrer les performances de la console, mais aussi pour l’imagerie qu’il met en avant.

Un univers autant graphique que spatial, littéralement. En cela, le terme Galaxy n’est pas du tout mensonger. Tout comme le fait de dire que Mario parcourt tout un monde ouvert. Ou plutôt des mondes ouverts. C’est vrai dans un certain sens, celui qui fait que l’on puisse visiter des planètes au point de tourner en rond lorsque l’on en a fait le tour. C’est dire si elles sont petites. D’un certain point de vue, cela ressemble au filtre photo Little planet qui englobe tout un portrait comme s’il s’agissait d’une minuscule planète. Cela s’apparente aussi à l’effet fish-eye.

En parlant de poisson, les niveaux aquatiques sont toujours aussi laborieux à manoeuvrer. Même à la surface de l’eau, lorsqu’il s’agit de faire du surf sur une raie, cela reste difficilement maniable. Mais faisable. Et autant on a l’impression d’être sur un circuit de Mario Kart lorsque l’on glisse de la sorte, autant il y a du Sonic dans le fait de récupérer des bulles pour se réapprovisionner en oxygène. Une inspiration, ou une expiration dans le cadre d’un environnement sous-marin, plus que bienvenue. Même si cela reste des phases de jeu stressantes.

À cela, il faut ajouter le bruit insupportable qui ne cesse de buzzer lorsqu’il ne reste plus qu’un point de santé. Ce son, irritant au possible, donne alors l’impression d’être un homme-orchestre jouant des maracas à force de secouer la manette dans tous les sens. Et lorsque l’on recommence un niveau pour la énième fois, le fait de couper le son en dit long sur l’énervement en cours. La frustration est également présente dans les pouvoirs que l’on récupère. Là où l’on s’en trouvait dépossédé seulement lorsque l’on était touché par un ennemi dans les autres versions, ici les items sont en temps limité.

Une donnée à prendre en compte lorsque l’on se retrouve dans la dernière ligne droite. Une apothéose qui fait office de gigantesque best-of de tout ce que l’on a déjà parcouru. Comme une sorte de contrôle avant l’obtention du diplôme. Alors jouer à l’envers et à l’horizontale, c’est une chose. À la verticale, c’en est une autre. Et évidemment, c’est dans l’antre de Bowser qu’il faut montrer ses compétences. On se retrouve alors dans des passages bien plus tortueux qu’Inception, et faisant passer la magie de Doctor Strange pour un jeu d’enfant.

Car sous ses apparences de divertissement enfantin, notamment avec un niveau digne de Toy Story, Super Mario Galaxy est un jeu dont la difficulté va crescendo. C’est-à-dire jusqu’à la crise de nerfs. De plus, le passage de comètes dans les galaxies opère un changement dans la manière d’appréhender les niveaux. Ainsi, selon leur couleur, le level peut devenir chronométrer, nous faire tomber à un unique point de vie… On apprécie. Il est clair qu’avec ce genre de surprise, les graphismes passent à l’arrière-plan. Parlons-en d’ailleurs de l’arrière-plan.

Les niveaux ont beau être d’une ingéniosité à toute épreuve, les fonds sont assez redondants. Oscillant entre un ciel étoilé ou un ciel nuageux. Pas de quoi s’extasier. Pas de quoi s’en offusquer non plus tant les Mario n’ont jamais eu la prétention d’offrir des claques graphiques. Tout au plus, cela est dans le prolongement de la course arc-en-ciel de Mario Kart, combiné à ce concept de planétoïdes. Cela en fait un opus révolutionnaire, autant pour le renouvellement de la licence, que pour les astres sur lesquels il est possible de faire une révolution entière.

On a alors limite plus l’impression d’évoluer sur des molécules que sur des planètes. L’infiniment grand y côtoie l’infiniment petit selon les mondes de ces systèmes solaires. Bien plus solaire que le bien nommé Super Mario Sunshine, ce jeu mérite sa place parmi les meilleures aventures du plombier. À mi-chemin entre l’univers psychédélique de Doctor Who et la magie du Petit Prince de Saint Exupéry, Super Mario Galaxy fait preuve d’une créativité de tous les instants.