Les écrivains écrivent.

Les critiques critiquent.

Une formulation avec laquelle je ne suis pas forcément d’accord. Sans doute parce que je joue sur les deux tableaux, l’un n’empêche pas l’autre selon moi. C’est une séparation qui n’a pas lieu d’être tout simplement parce que je considère que le fait de pouvoir analyser le travail des autres permet de nourrir le mien. De réussir là où ils ont échoué. D’admirer là où ils ont excellé tout en ne cherchant pas à les surpasser, mais à faire différemment. Je m’y efforce à travers ma routine d’écriture et dont voici les dernières avancées.

Semaine 44 – du lundi 31/10 au dimanche 06/11: 10551 mots

Semaine 45 – du lundi 07/11 au dimanche 13/11: 10567 mots

Semaine 46 – du lundi 14/11 au dimanche 20/11: 10556 mots

Semaine 47 – du lundi 21/11 au dimanche 27/11: 10535 mots

C’est de ces séances qu’émergent autant d’analyses pour ce site, que de projets littéraires qui s’en inspirent. Un cercle vertueux qui s’auto-alimente. Mais pour cela, encore faut-il s’intéresser à des oeuvres pour lesquelles on éprouve de l’intérêt.

En cela, je ne comprendrais jamais les critiques qui s’attardent à passer du temps sur certaines oeuvres, tout en sachant pertinemment que cela ne reflète pas leur gout. Et prendre du temps supplémentaire pour en rédiger tout un texte afin de dire pourquoi ils n’ont pas apprécié. C’est une perte de temps. Autant pour celui qui rédige, que celui qui le lit. Pourtant, c’est une pratique qui est de plus en plus répandue sur la toile afin d’augmenter un nombre de visites sur un site, ou de vues sur les réseaux de partage.

Tout le monde à un avis sur tout, surtout sur ce qui est populaire et dans l’actualité. La course aux clics a généré une quantité de critiques négatives qui n’en méritaient pas tant. Mais certains auteurs, comme Jupiter Phaeton, ont appris à relativiser ces attaques par rapport à ceux qui les profèrent. Pour elle, il suffit de voir si la personne en question correspondait bien à son public cible, avant de se remettre en question. Si ça n’est pas le cas, alors ce n’est pas bien grave. C’est même tout à fait normal de ne pas avoir adhéré à ce qu’elle a produit.

Un détachement qu’il est difficile d’avoir, mais qui relève surtout du bon sens. Moi-même, je ne perds pas mon temps à voir des comédies françaises au cinéma, car je sais pertinemment que mon retour dessus serait complètement catastrophique. Le temps est une denrée rare, précieuse, et l’industrie du divertissement, peu importe son support, est plus productive que jamais. Je préfère donc voir un film qui suscite en moi une attente, et c’est sur ce principe que j’ai basé mon système de notation ci-dessous.

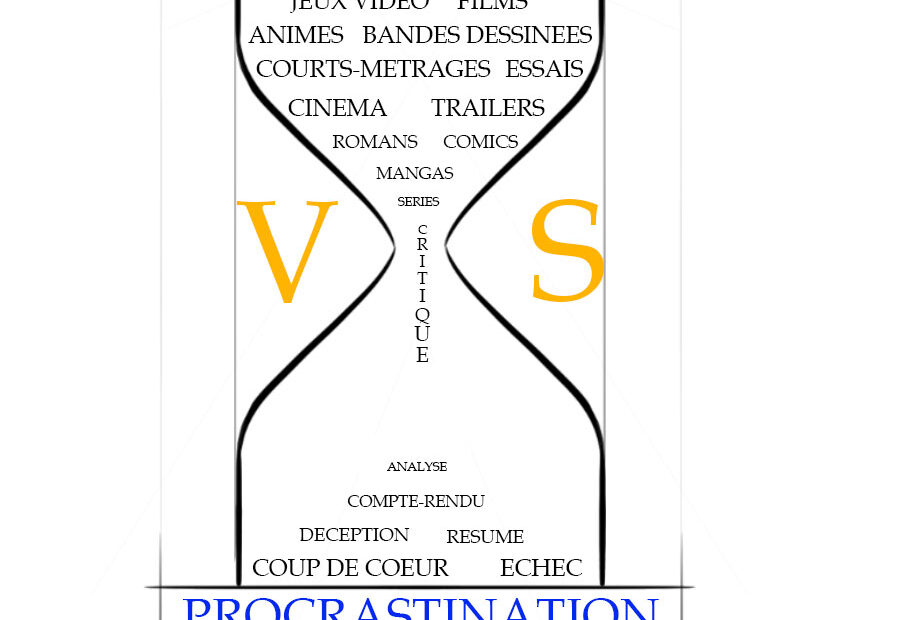

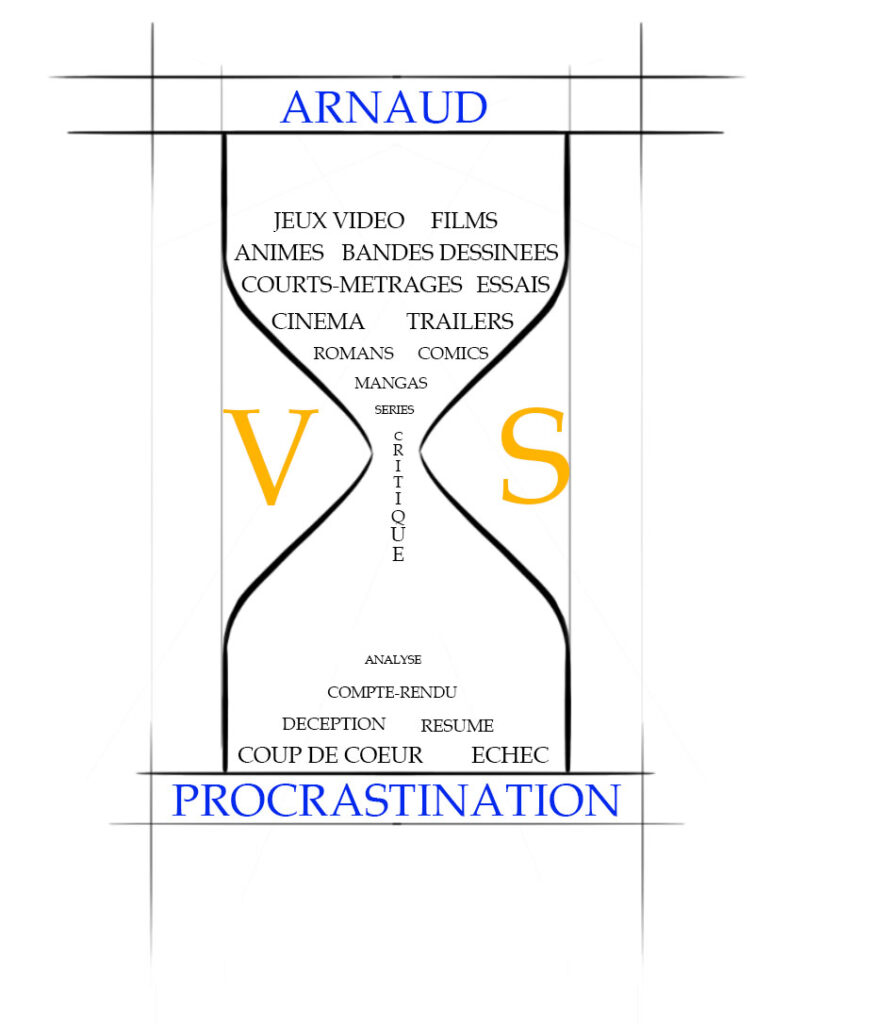

Ce barème basé sur la procrastination va venir préciser ma pensée concernant mon avis global. Jusque là, de l’oeuvre abordée ou de la procrastination contre laquelle je luttais, je m’étais contenté de nommer un vainqueur. Mais même si mes critiques étaient suffisamment constructives pour voir mon niveau d’enthousiasme, il était temps de mettre les choses au clair. Je mets donc fin à ce manichéisme ambiant à travers ces impressions.

Chef d’oeuvre: la procrastination n’a même le temps de s’installer. C’est le genre d’oeuvre qui l’on voit Day one et qui tient ses promesses. Le sablier est à peine retourné que l’on est immédiatement conquis par tant de réussite. Une oeuvre qui défie les lois de la gravité pour tutoyer les sommets.

Excellent: Malgré quelques défauts mineurs, la qualité est au rendez-vous. Une valeur sure, proche de la perfection sans réussir à l’atteindre. Même si j’ai l’art de m’étaler à tout va, il n’y a pas grand-chose à redire concernant ces oeuvres. Sauf pour en dire tout le bien que l’on en pense. Car c’est comme ça quand on est passionné.

Oui, mais…: voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? Telle est la question pour les oeuvres se situant dans la moyenne. Je m’appliquerais donc à départager cette indécision en nommant le winner dans mon habituelle phrase de conclusion.

Déception: Là où certains diront que c’est mauvais, moi je parlerais plus volontiers de déception. Car comme je le disais, je m’applique à ne voir que des oeuvres pour lesquelles j’ai un horizon d’attente.

Procrastination: On achète ou l’on emprunte, on accumule, on empile et au final, des oeuvres plus récentes viennent prendre la place de celle qui sont en attente depuis des mois. On procrastine, et ce n’est jamais bon signe. À force de rétrograder une oeuvre, celle-ci doit attendre son tour avant que l’on ne confirme ce que l’on pressentait déjà…

Ce système vous indiquera s’il faut repousser la découverte d’une oeuvre, comme on repousse l’exécution d’une tâche contraignante. Comme celle de mettre à jour toutes les anciennes critiques de la catégorie blog avec la notation adéquate. En attendant, je vous laisse donc avec la sagesse du grand Guillermo Del Toro:

Je crois que certains critiques sont très heureux de faire ce métier. Les blogs devraient, en théorie, donner aux gens la liberté de s’exprimer uniquement sur ce qu’ils ont aimé, ou ce dont ils souhaitent parler. Dans l’idéal, les critiques d’aujourd’hui pourraient dire : « On ne veut parler que de films qui nous passionnent, d’une manière ou d’une autre, et prendre le temps de les analyser. »

CINÉMA

Black Adam / Black Panther: Wakanda Forever

Adam is the new black?

Panther is the new black?

À en croire la sortie conjointe de ces deux blockbusters super-héroïque, mais néanmoins concurrents, le noir semble de nouveau à la mode. Mais ces deux comic book movie partagent bien plus de points communs qu’ils n’y paraissent. Cela rend leur affrontement au box-office d’autant plus intéressant. Dans le coin gauche du ring, se trouve The Rock, l’outsider qui clame haut et fort ouvrir un nouveau commencement pour le DC Universe avec Black Adam. Un projet de longue date qui voit enfin le jour après bien des errements.

D’abord prévu pour être l’antagoniste principal du film Shazam!, il a finalement été décidé que la némésis aurait son film solo avant de l’inévitable rencontre. Le récit prend donc la tournure d’une origin story, non sans y inclure également la Justice Society en guise d’opposition. Car oui, Black Adam étant déjà un méchant en soi, il fallait bien des héros pour le ramener dans le droit chemin. Et en faire un anti-héros. Les membres de la JSA font donc de la figuration et sont aussi anecdotiques que les X-men dans Deadpool.

Ils n’ont que peu de place pour se développer, mais ils ont le mérite d’apporter un peu de couleurs au film. Je retiendrais notamment les incarnations live de Hawkman, dont l’imagerie renvoie à celle de Gods of Egypt, et Doctor Fate, qui est assez classe, sans pour autant égaler les délires visuels de Doctor Strange. Toutefois, le réalisateur Jaume Collet-Serra s’en tire assez bien pour illustrer cette débauche de super-pouvoir. Même si cela semble peine perdue face à un Black Adam n’ayant aucun point faible.

Un défaut majeur qui empêche le spectateur de ressentir du danger pour ce personnage. Heureusement, des flashbacks parsèment l’intrigue pour insuffler un minimum d’empathie envers sa personne, du temps où il était encore humain. Un passif qui prend place dans l’ancienne Égypte. Il est d’ailleurs dommage de ne pas avoir fait de lien avec Hawkman, lui aussi originaire de cette période. Une occasion manquée pour mieux se concentrer sur la manière dont Teth Adam obtient ses pouvoirs.

Je ne suis pas un grand connaisseur du personnage, mais il me semble que ses origines ont été refaçonnées par rapport au matériau de base. Le scénario ne brille peut-être pas par sa complexité, mais j’ai été surpris par ce remaniement qui diffère de la manière dont le jeune Billy Batson devient Shazam. À ce propos, et pour reproduire la même formule, Black Adam est lui aussi accompagné d’un enfant qui n’hésite pas à partager son enthousiasme envers son idole. Et il y a de quoi faire avec les scènes d’action débridées qui s’enchainent sans répit.

En cela, il est le Fast and Furious des films de super-héros. Sauf qu’ici, le dépaysement n’est pas de mise. Il y a toujours ce même décor qu’est la ville de Kahndaq qui sert de toile de fond aux affrontements. C’est une architecture assez pauvre pour renouveler l’attrait envers les combats. L’attachement du héros à cet endroit est d’ailleurs assez similaire au Wakanda pour T’challa. Cela n’empêche absolument pas Black Adam de tout détruire sur son passage pour protéger sa cité. Paradoxal.

Une attitude bourrine héritée de son interprète et qui aurait pu paraitre ironique si l’humour avait été au rendez-vous. D’ordinaire, Dwayne Johnson est réputé pour avoir ce côté sympathique qui fait que l’on se range à ses côtés, mais là le script ne lui permet pas de balancer des punchlines aussi drôles que d’habitude. Il y en a bien quelques-unes, mais disons qu’elles sont moins nombreuses que ses coups de poing. L’un d’entre-eux faisait d’ailleurs très Astérix et Obélix avec ce plan où l’on voit un sbire faire un vol plané par delà le décor.

C’est plus comique que comics pour le coup. Et l’on rigole aussi aux dépens du film, surtout lorsque le véritable méchant se révèle. Une entité anti-charismatique qui rappelle les heures sombres de la Suicide Squad de David Ayer. Mais comme pour cette production, on sent qu’il manque des scènes à l’appel et à la pelle. Le montage va à l’essentiel, quitte à rendre certaines scènes incohérentes comme lors de l’évasion de Black Adam de la prison sous-marine où le retient Amanda Waller. D’ailleurs, ce personnage ne sera pas le seul élément permettant de faire un clin d’oeil aux fans.

Djimon Housoun est également de retour, le métal Nth est mentionné et Superman apparait dans la scène post-générique. Elle signe non seulement le retour d’Henry Cavill dans le rôle de l’homme d’acier, mais annonce aussi un futur combat de titans. Voilà qui augure de bonnes choses quant à l’avenir du DC Universe avec ce semi-reboot. À l’opposé, aussi bien du ring que dans l’intention, Black Panther: Wakanda Forever signe la fin de la phase 4 du MCU. Une fin qui n’est en rien une réunion épique comme avait pu l’être la première partie de ce qui est connu comme l’Infinity Saga.

Ici, il s’agit de la saga du Multivers qui s’étalera jusqu’à la phase 6. Et pour une épopée traitant de cette thématique, cette histoire n’en fait pas usage alors que c’était le film idéal pour en démontrer la richesse. Pour pallier à la perte tragique de Chadwick Boseman, c’était là l’occasion de le recaster en utilisant l’excuse du variant. Un concept introduit dans la série Loki qui n’aurait pas pour autant éclipsé le décès de sa tête d’affiche. Il y avait même moyen d’intégrer cette perte à la mythologie de chez Marvel.

Dans la réalité, l’acteur a succombé au cancer. Dans la fiction, il est décédé d’une maladie qui n’est pas mentionnée. Outre le fait qu’il soit difficile de croire à la mort de T’Challa, dont l’herbe-coeur est censée accroitre sa force et sa santé, il était possible d’avoir recours au Cancerverse. Sans entrer dans les détails, il s’agit d’une dimension cauchemardesque au nom assez évocateur. Dans le cadre de la phase 4 faisant la part belle aux mondes parallèles, celui-ci avait tout à fait sa place dans cette suite de Black Panther.

Plus encore en sachant que le groupe des Illuminatis avait été précédemment introduit dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dans le Marvel Cinematic Universe, cette société secrète est très au fait des différentes réalités et T’Challa aurait tout à fait pu les rejoindre, comme ce fut le cas dans les comics par ailleurs. À partir de là, une mission sur Cancerverse aurait pu mal tourner et avoir raison de lui. Et justifier sa perte d’une manière plus adéquate et symbolique.

Telle une malédiction qui s’abat sur la famille, il était même possible de faire un remake de la mort de son père, T’Chaka. Cela aurait pu prendre place dans le cadre d’un sommet réunissant différentes Terres, pour rappeler l’attentat de Civil War aux Nations unies. Et par la même occasion d’introduire un variant dans le rôle-titre qui aurait assisté à la scène. Un Black Panther qui aurait été l’exact inverse de l’original. Car pour remplacer un roi défunt ayant laissé son peuple à l’abandon, rien ne vaut un T’Challa comme unique survivant de sa tribu.

Voilà qui aurait été assurément complémentaire. Cet autre film existe surement dans l’infini du multivers, mais ce n’est pas l’option privilégiée par Ryan Coogler lorsqu’il a dû faire face au remaniement du scénario. Le réalisateur / scénariste abordera le sujet dès l’ouverture de son film avec Shuri qui se démène pour trouver un remède à la maladie de son frère. Une introduction bien trop artificielle pour constituer un véritable traumatisme. Il y a un manque de contexte quant à cette situation qui est assez vite expédiée pour se concentrer sur les funérailles.

Il aurait été plus subtil de débuter l’histoire en maintenant l’illusion avec un Black Panther toujours en activité, jusqu’à ce que l’on se rende compte qu’il s’agit de M’Baku sous le masque. Une fois la supercherie éventée, les explications quant à la disparition du roi auraient pu être exposées au public. La question du successeur aurait également mérité à être débattue plus longtemps entre Okoye, Nakia et Shuri. Chacune aurait pu endosser le masque à tour de rôle avant de statuer sur une candidate.

Ce trio reste tout de même très présent et à cela il faut ajouter la reine du Wakanda, impériale, ainsi que l’introduction de Riri Williams. Cela n’en fait pas pour autant un film féministe. En tout cas, ce n’est pas le discours qui en ressort. Peut-être parce que l’on sent que cette histoire était avant tout celle de T’Challa, avant d’être modifiée. Pour rappel, cette séquelle devait explorer l’absence du roi du Wakanda suite au snap de Thanos, puis son retour sur le trône. Il y a toujours cette idée de reconquête du titre qui échoue ici à Shuri par la force des choses.

Mais contrairement à la variante de Loki, Captain Carter, She Hulk ou la Mighty Thor de Jane Foster, cette féminisation de Black Panther s’est faite sous la contrainte d’un héritage, et non d’une volonté de la part du studio de partir dans cette direction. L’antagoniste prévu dans les premières versions du script a également été conservé. Cette première incarnation live de Namor promettait la découverte d’un monde aquatique au moins aussi impressionnant que celui d’Aquaman. Le personnage étant devenu un mutant à part entière dans le MCU, la cité d’Atlantis est d’emblée écartée au profit d’un monde sous-marin loin d’être attrayant.

Pour ce qui est de son peuple, impossible de ne pas penser à des Navis échapper d’Avatar. Et plus encore en sachant qu’Avatar: la voie de l’eau situera la majorité de son intrigue dans les fonds marins. Malgré tout, leur design est assez réussi, surtout celui de Namora qui a la particularité d’être muni d’une sorte de couronne de plumes orangées du plus bel effet. Elle n’en demeure pas moins redoutable et se révélera être une combattante hors pair lors de la capture de Riri Williams.

Cette ado surdouée est censée prendre la place laissée vacante par Iron Man, mais son tempérament est loin d’être à la hauteur. Trop irritante, trop dans l’exagération, des reproches que l’on pouvait aussi faire à Robert Downey Jr., sauf que lui n’avait pas à subir la comparaison. De plus, son armure ne dispose pas d’un design très intéressant. On a plus l’impression de voir un mécha qu’une technologie inspirée de celle de Tony Stark. Okoye ne sera pas mieux servi avec la combinaison de Midnight Angel confectionnée par Shuri.

Dans le feu de l’action, c’est loin d’être convaincant. Heureusement, la musique est là pour rehausser l’ensemble. Les tonalités tribales rendent ces séquences plus trépidantes à suivre et donnent une identité forte à cette franchise. De plus, le mélange des cultures entre le Wakanda et le peuple de Namor fonctionne à merveille. Reste son principal représentant dont l’allure générale a du mal à passer la transition du papier à l’écran. Les petites ailes situées sur ses chevilles ont du mal à s’intégrer sans paraitre ridicules.

Mais le rire ne l’emporte jamais sur l’émotion que suscite la perte de Chadwick Boseman. Son ombre plane sur l’ensemble du métrage et lui donne une force insoupçonnée. Marvel va même jusqu’à lui consacrer son générique en le composant d’images de T’Challa. L’hommage est total, mais il manque toutefois une scène d’adieu dans la lignée de celle de Paul Walker dans Fast and Furious 7. Quitte à avoir recours à une doublure numérique. Même si Black Panther Wakanda Forever n’en demeure pas moins très émotionnel, il y a cette sensation d’un arc narratif inabouti pour le personnage.

Et ce n’est pas la scène post-générique qui viendra faire illusion quant à la poursuite de cet héritage.

FILMS

Horribilis / Annabelle / Annabelle 2: la création du mal / Annabelle 3: la maison du mal / Chair de poule / Chair de poule 2 / Le projet Blair Witch / Blair Witch 2 / Devil

Pour fêter Halloween comme il se doit, France télévision a eu la bonne idée de mettre en ligne une quinzaine de films d’horreur. Du plus obscur au plus récent, du nanar au chef d’oeuvre, il y en avait pour tous les gouts à condition d’aimer se faire peur. Une excellente initiative, sauf que le replay de certaines de ces productions n’était visionnable que durant une certaine tranche horaire de la journée. Ou plutôt de la nuit. Une restriction tout à fait légitime, puisque mise en place pour empêcher les personnes trop jeunes d’y avoir accès facilement.

Moi qui espérais les regarder en plein jour pour éviter de flipper, ce fut raté. J’ai donc revu mes ambitions à la baisse devant cette fournée demandant de veiller un peu plus tard, pour me focaliser juste sur Horribilis. En attendant d’y avoir accès, entre 22h30 et 5h, j’ai donc regardé l’hilarante bande-annonce qui rabaisser les autres films d’horreur pour mieux valoriser ce premier film de James Gunn. Le cinéaste y fait d’ailleurs un caméo, mais l’on découvre surtout Michael Rooker qui deviendra son acteur fétiche et qui fait ici figure de menace.

C’est son personnage qui se fait contaminer par une espèce de limace extraterrestre et va muter tout au long du récit. Bien entendu, cette entité va tenter d’étendre sa propagation, à commencer par cette petite bourgade qui sert de décor. Les habitants vont alors devoir mettre leur querelle de côté pour faire front commun. Un pitch assez classique, pour un film qui est loin d’en être un. Bien sûr, on retrouve le style irrévérencieux qui fera la marque de fabrique du réalisateur, mais pas de quoi détrôner les productions dont son trailer se moquer.

Dans le même registre d’une invasion par des limaces, je préfère largement The Faculty, bien plus fun. Toujours dans le thème de la possession, mais cette fois-ci d’origine surnaturelle, j’ai vu le spin-off de Conjuring: Annabelle. Situé chronologiquement avant que les Warren ne se confrontent à cette poupée, le récit souffre de son statut basé sur des faits soi-disant réels. Cela empêche de partir dans un délire à la Chucky. Surtout qu’Annabelle n’est même pas vivante en soi, ce n’est qu’une intermédiaire à un démon qui l’utilise pour se manifester.

Néanmoins, chacune des apparitions de cette créature est impressionnante. Pour ce qui est des moments de trouille, je retiendrais surtout celle où une petite fille court d’une pièce à une autre tandis que la porte entre les deux commence à se refermer sur elle. Mais lorsqu’elle revient dans le champ, c’est sous la forme d’une femme effrayante. C’est très efficace en termes de mise en scène, mais ça sera la seule fulgurance de la part de John R. Leonetti. David F. Sandberg fera un peu mieux derrière la caméra d’Annabelle 2: la création du mal.

Comme l’indique le sous-titre, cette nouvelle histoire se passe avant le premier opus, qui lui-même se passait avant Conjuring premier du nom. De quoi s’y perdre entre la numérotation des opus et la chronologie de cet univers étendu. Toutefois, situé l’action dans les années 40/50 est assez original pour un film d’horreur. C’est dans cette période qu’Annabelle a été conçue et va terroriser toute une maison reconvertie en orphelinat. On retrouve là la thématique de l’adoption chère au cinéaste puisqu’on la retrouvera dans son film suivant qu’est Shazam!.

Il aura donc fait ses preuves sur le Conjuring Universe avant de passer chez DC avec succès. Et c’est justifié compte tenu des qualités techniques de cette suite. Le talent du cinéaste pourrait se résumer à la scène d’introduction voyant une petite fille se faire percuter par une voiture. La mise en scène se mêle alors habilement au montage pour couper juste avant le choc fatidique. Il en ressort une excellente gestion du suspense que l’on retrouvera dans le reste du métrage. Une continuité que Gary Dauberman aura du mal à maintenir sur Annabelle 3: la maison du mal.

La maison en question, il s’agit de celle des Warren. Un lieu qui indique donc que cet opus se passe toujours avant Conjuring: les dossiers Warren, mais cette fois-ci après le premier Annabelle. Cette trilogie de spin-off s’avère très désordonnée alors qu’elle n’est le fruit que d’un seul scénariste, qui réalise ici son premier film. Il ne démérite pas pour autant dans cette tâche avec quelques trouvailles visuelles plutôt intéressantes. Je pense notamment à cette veilleuse colorée qui projette les ombres des différentes incarnations d’Annabelle.

Mais ce qui faisait surtout défaut à la franchise depuis le début, c’était des personnages charismatiques. Le retour des Warren était donc plus que bienvenue, même s’il n’y avait aucun suspense quant à leur survie. Pour contrer cette prévisibilité qui hante les scénarios depuis le premier volet, le scénariste / réalisateur est parti dans une tout autre direction. En effet, cela a beau se passer sous le toit de Lorraine et Ed, le duo n’est présent que peu de temps à l’écran. Pas de quoi voler la vedette à la poupée maléfique donc, mais encore aurait-il fallu qu’elle soit au centre de l’intrigue.

Ce n’est pas tant un film sur Annabelle que sur les esprits qui sont retenus captifs avec elle dans la fameuse pièce interdite de la demeure: loup-garou, la mariée… Les menaces sont décuplées tandis que l’histoire prend une tournure très teen movie en mettant en scène la fille des chasseurs de fantômes. Et sa baby-sitter. Et l’amie de sa baby-sitter. Et le prétendant de la baby-sitter. Bref, un casting très jeune pour refléter le public de la franchise, mais qui la fait perdre en crédibilité. Cela reste tout de même un honnête divertissement.

Mais tous ces esprits relâchés dans la nature ne sont pas sans rappeler ceux de l’adaptation de Chair de poule. Du moins, il s’agit plus d’une sorte de méta-lecture de l’oeuvre de R.L. Stine puisque l’auteur prend part à cette aventure. Sorte de croisement entre Sang d’encre et Jumanji, c’est là une histoire plus comique que réellement terrifiante. Ce doit être mon côté adulte qui parle puisque c’était cette littérature qui m’était accessible quand j’étais gosse, et qui me terrifier. Avant que je ne me tourne vers Stephen King.

Ce sympathique revisionnage m’a permis d’enchainer avec Chair de poule 2. Et de constater que la magie du premier s’était envolée. D’entrée de jeu, le cliffhanger du précédent film, à savoir la vengeance de l’homme invisible, n’est même pas exploité. En lieu et place, l’histoire peine à se mettre en place et s’embourbe dans les présentations de son nouveau casting. L’ancien n’étant pas de retour, il faut faire connaissance avec chacun d’entre eux avant d’enfin entrer dans le vif du sujet. Ou plutôt le vide du sujet.

Car l’attraction principale reste les monstres qui s’échappent des histoires. Dont le fameux pantin iconique, Slapi, qui est un peu le Annabelle de la franchise. Hélas, il n’est plus aussi terrifiant que dans le premier, où il n’était pas forcément non plus un modèle de terreur. Mais là, il est carrément inoffensif. Il faut dire à sa décharge qu’il n’est pas aidé par un doublage français vraiment pathétique, et pour cause, il s’agit de l’humoriste Jeff Panacloc. À partir de là, la poupée perd le peu de crédibilité qu’elle avait encore.

Son retour dans cette suite est tout aussi incohérent par rapport à la conclusion du premier opus. Le pantin était alors aspiré dans les pages de son histoire tandis qu’il est retrouvé dans une pièce secrète du manoir au début de ce deuxième film. Incompréhensible. Le retour de Jack Black, toujours dans le rôle de R.L. Stine, l’est tout autant. L’acteur y va de sa petite apparition en guise de deus ex machina, avant de succomber à un cliffhanger concocté par Slapi: l’auteur est aspiré dans une histoire que sa création a écrite.

Comme pour celui-ci, je suis prêt à parier que si un troisième opus devait voir le jour, ce dont je doute, il ne se donnerait pas la peine de poursuivre cette piste intéressante. Plus que celle de suivre encore une bande de gosses. Ce qui aurait pu être un délire à la Goonies tombe donc complètement à plat. Ce type d’inspiration est d’ailleurs palpable dans Le projet Blair Witch, dans une version moins enfantine et plus adolescente. On retrouve donc ce point de départ à base de groupe de jeunes partant en quête de la résolution d’un mystère.

Celui-ci tourne autour de la sorcière de Blair, et prend donc place dans la bourgade du même nom. C’est le sujet qu’on choisit les trois étudiants en cinéma au centre du récit jusqu’à en faire le déplacement pour les besoins de leur documentaire. Ce sont les rushs qui composeront le montage de ce film qui popularisera le genre du found footage. Je ne l’avais pas revu depuis l’époque de sa sortie, mais cette mise en abime tient toujours la route. Du moins, jusqu’à ce que cette route mène à une forêt hantée.

C’est le lieu par excellence lorsque l’on n’a pas de budget. Pour Evil Dead, Sam Raimi en avait fait une excellente utilisation, mais ici ce sont des plans et des plans d’arbres qui défilent sans le moindre intérêt. On est alors à la limite du documentaire forestier dont émergent quelques moments devenus depuis iconiques. Et surtout parodiés dans Scary Movie. Un détournement plutôt réactif compte tenu de l’écart entre ces deux films. Il en sera de même avec Blair with 2 qui sortira aussi un an plus tard et s’appliquera à revisiter le succès surprise du premier film.

Pour les besoins de cette mise en abime supplémentaire, l’équipe abandonnera le format found footage pour revenir à un tournage plus traditionnel. Il y aura tout de même de séquence de prise de vue sur le vif dans un mélange qui m’a rappelé American Horror Story: Roanoke. Et aussi un Very Bad Trip version horrifique lorsque les ados découvrent ce qu’il s’est réellement passé lors de leur amnésie. Il en sera de même pour moi, aussi vite vu, aussi vite oublié. Et si je ne devais en retenir qu’un de cette fournée de films, ça serait Devil.

Le pitch est simple: 5 inconnus sont bloqués dans un ascenseur et l’un d’entre-eux s’avère être le diable. Un point de départ accrocheur que l’on doit à M. Night Shyamalan et dont cette production sera la seule contribution à la gamme Shyamalan Chronicles. Cette dernière devait être une trilogie anthologique en réponse aux critiques de la presse voyant en lui un meilleur réalisateur que scénariste. Ce dernier s’est donc soustrait de l’équation derrière la caméra pour laisser sa place à de jeunes metteurs en scène dont John Erick Dowdle faisait partie à l’époque.

Sur un script de Shyamalan, le cinéaste donne libre cours à ses envies, notamment en dévoilant la skyline de New-york en introduction, mais à l’envers. Ce n’est pas aussi abouti et vertigineux que dans le reboot de Candyman, mais c’est un point de vue qui a le mérite de ne pas être commun. De retour à l’endroit, les cadrages seront tout aussi soignés pour suivre les personnages dans ce huis clos. En clair, il s’agit du prologue de Speed, mais étendu sur une heure et demie. Ce qui est court pour un film, mais long pour ce sujet en particulier.

Ce récit aurait pu profiter d’une tension maximale en étant resserré à la durée d’un moyen-métrage. Voir un épisode de série anthologique. Car c’était l’intention derrière le projet qu’était Shyamalan Chronicles, des films indépendants les uns des autres, mais portant la marque de leur auteur qui se voyait déjà en Hitchcock de l’horreur. Il y avait là le potentiel pour une série à la Twilight Zone, mais il reste un long-métrage prenant et pas inintéressant à regarder. En tout cas, c’est celui qui aura le plus suscité ma curiosité durant cette période où j’aurais vu plus de films d’horreur après Halloween, que durant cette fête.

SÉRIES

Under the dome saison 1, 2 et 3

Plus que son pitch accrocheur, Under the dome impressionne surtout par son accumulation de talents dans les coulisses. En tant qu’adaptation d’un roman de Stephen King, c’est déjà l’assurance d’une histoire solide. L’écrivain a plus d’un best-seller à son actif, et celui-ci ne fait pas exception. Pour transposer sur le petit écran ce pavé de plus de 1000 pages, c’est Brian K. Vaughan qui s’est porté volontaire pour relever ce défi en tant que showrunner.

Un titre qui sonne surtout comme une promotion puisqu’il officiait précédemment parmi les auteurs de Lost. Une plume à ne pas sous-estimer donc puisqu’il a contribué à faire de cette série signée JJ Abrams l’une des meilleures du paysage télévisuel. Mais le scénariste est surtout un grand nom dans le milieu des comics. Il a à son actif des créations originales telles que Y le dernier homme ou encore Saga. Son ascension à la télévision promettait donc de bousculer les codes de cette industrie.

Surtout avec Steven Spielberg, que l’on ne présente plus, à la production via sa société Amblin Entertainment. Cette Sainte Trinité ne pouvait donc augurer que du meilleur quant à la saison 1 d’Under the dome et son histoire apte à intriguer. Celle des habitants de la ville de Chester Mills qui se retrouvent isoler du reste du monde par un dôme transparent. Dès lors, ils vont devoir cohabiter tandis que les autorités extérieures s’occupent de les libérer de cette capsule. Sous ses airs de récit à ciel ouvert, il s’agit pourtant bien d’un huis clos de la taille d’une bourgade.

On suit donc le quotidien de ces personnes contraintes de se réorganiser tout en tentant de protéger leurs petits secrets. Il a donc un petit côté Desperate Housewives pour les histoires de voisinages qui se mêlent à un mystère à élucider digne de celui de Lost. Le développement des personnages est donc à l’honneur, sauf que la plupart sont irritants. En tête, Junior qui est une tête à claques, mais aussi le digne fils de son père, le bien nommé Big Jim. Un surnom tout ce qu’il y a de plus caricatural, mais loin d’égaler celui de Barbie.

Diminutif de Barbara, Dale de son prénom, c’est ce personnage de passage à Chester Mills qui fera l’objet de toutes les attentions, aussi bien de la part des habitants que du public. Cette suspicion à son égard lui vaudra de finir sur l’échafaud en guise de cliffhanger pour la saison. C’est dire à quel point cette mini société a régressé en peu de temps pour avoir recours à ce genre de justice expéditive. Bien entendu, le suspense n’est pas au rendez-vous puisque durant ces 13 premiers épisodes, la série n’a pas vraiment fait preuve d’audace dans le sacrifice de ses personnages.

Et elle se permettra même d’en rajouter malgré cette barrière infranchissable. Il serait plus juste de dire que les scénaristes vont mettre en valeur d’autres habitants afin de renouveler le casting. Mais cette deuxième saison d’Under the dome s’intéressera surtout au mini-dôme situé au centre de la ville, et donc au centre du dôme lui-même. À l’intérieur, un oeuf noir qui fait l’objet de bien des convoitises. Entre ça et la prophétie mentionnant des étoiles roses qui tombent du ciel, l’intrigue prend un tournant plus fantastique, sans que cela ne soit forcément plus intéressant.

Il aura suffi d’un simple élément pour raviver mon attention: le rétrécissement du dôme. Une idée qui va de pair avec le fait de resserrer l’intrigue via cet ultimatum. Les habitants cherchent donc une échappatoire qu’ils vont finir par trouver dans les sous-terrains de la ville. Transformé en meneur d’hommes, Barbie va conduire une partie de la population vers l’extérieur et c’est ce qui va mener à un début de saison 3 d’Under the dome plus déroutant. Pour ne pas dire hors sujet.

Ainsi, le dome n’existe plus et chacun est retourné à sa vie d’avant. Bien sûr, tout ceci n’est qu’une illusion pour les habitants, et une perte de temps pour le spectateur. Cela n’a pour effet que de ralentir l’intrigue et accessoirement ajouter de nouveaux personnages. Ceux-ci ne sont pas plus fouillés que les anciens, qui peinent eux-mêmes à se renouveler. La faute à un récit qui part dans tous les sens pour n’arriver nulle part. Ou plutôt dans une impasse. La série sera annulée au terme de cette dernière fournée de 13 épisodes, offrant malgré tout un semblant de conclusion.

Et une porte ouverte pour une potentielle saison 4 qui ne verra jamais le jour. Malgré ces défauts évidents, c’est la seconde fois que je regarde Under the dome. La première fois, j’avais vu les saisons en cours de diffusion, et donc espacées d’une année entre chacune. Là, j’ai pu suivre l’intrigue à mon rythme, mais surtout à celui des habitants. Si l’on en croit la voix off qui résume les épisodes précédents jusqu’aux derniers, il ne s’est écoulé que peu de temps entre le début de leur captivité et leur libération.

Une donnée temporelle à prendre en compte pour comprendre l’essence de cette série. Loin d’être mauvaise, la plupart de ses bonnes idées sont diluées dans un trop grand nombre d’épisodes. Même si trois saisons d’une dizaine d’épisodes peuvent paraitre courtes, c’est toujours trop long pour ce concept. Under the dome aurait eu tout à gagner à devenir une mini-série en resserrant ses enjeux sur l’essentiel, à savoir l’urgence de la situation, plutôt que de s’en accoutumer à travers du trafic de propane et autres rivalités.

En l’état, cette réunion de la littérature, des comics et du cinéma n’aura pas eu l’effet escompté pour produire un grand moment de télévision. Stephen King, Brian K. Vaughan et Steven Spielberg nous ont servi un plat réchauffé qu’ils ont recouvert d’une cloche pour le maintenir à température, mais aussi pour lui donner une allure de plat étoilé. Mais, n’ayant pas lu le roman d’origine, cela aurait pu être bien pire. J’ai au moins la chance de ne pas m’être senti trahi par les modifications nécessaires à une adaptation. Par contre, ça m’a donné envie de découvrir cette version littéraire.

COMICS

La panthère noire Tome 1: une nation en marche 1ère partie / La panthère noire Tome 2: une nation en marche 2ème partie / La panthère noire Tome 3: une nation en marche 3ème partie / La panthère noire Tome 4: Vengeurs du Nouveau Monde 1ère partie / La panthère noire Tome 5: Vengeurs du Nouveau Monde 2ème partie / All New Iron Man tome 1: reboot / All New Iron Man tome 2: War Machine

Autant le Wakanda puise ses ressources dans le vibranium, autant le MCU puise son inspiration dans les comics. Un matériau de base que le studio refaçonne à sa guise pour en faire des blockbusters qui vont exploser le box-office. En prémisse de la projection de Black Panther: Wakanda Forever, je me suis donc attelé à la découverte de cet univers atypique. Le run de Ta-Nehisi Coates m’a semblé une bonne entrée en matière, mais je dois avouer que le premier tome de La panthère noire m’a quelque peu déstabilisé.

En effet, de par le premier film, je connaissais le Wakanda comme une nation unie, technologiquement avancée, avec un roi glorieux et toute une galerie de personnages accessibles. Là, dès les premières pages, l’intrigue dévoile un roi dont le peuple ne reconnait plus la légitimité, une guerre interne fait rage et Shuri est morte. Pour l’héritage que l’on peut voir dans la suite du film Black Panther, on repassera donc. À vrai dire, c’est même complètement l’inverse en ce qui concerne ce frère et cette soeur.

Toujours est-il que Shuri est morte dans une histoire antérieure à celle-ci, mais on peut tout de même la voir dans ce qui est nommé comme le plan de la mémoire du Wakanda: le Djalia. C’est un lieu que j’avais déjà pu découvrir dans l’adaptation cinématographique, mais qui est ici un peu moins vaporeux. Pendant ce temps, T’Challa fait de son mieux pour maintenir l’ordre, mais peine à imposer son autorité. En cause, une femme sème la discorde dans le pays et cela va s’intensifier dans le tome 2, deuxième partie d’Une nation en marche.

Et cela ne va faire qu’empirer avec l’apparition d’Ezekiel Stane, fils d’Obadiah Stane. Je connaissais le père, antagoniste du premier film Iron Man, mais pas sa progéniture. À la réflexion, il aurait eu tout à fait sa place dans Black Panther: Wakanda Forever afin d’y introduire pour la première fois Riri Williams, alias Ironheart. D’autant plus qu’ici, cet ennemi voulait devenir le roi du Wakanda. Le sauvetage de Shuri par T’Challa pour l’extirper du Djalia ne sera donc pas de trop pour rejoindre ses rangs.

Mais le troisième tome, et dernière partie d’Une nation en marche, nous présente une Shuri bien différente. Son séjour au royaume des morts l’a changé. J’ai donc eu du mal à retrouver la nature du personnage que je connaissais par l’intermédiaire des films. De plus, le récit prend une tournure trop politique, et les bavardages intempestifs qui vont avec. Reste ce moment où Black Panther se prend pour le roi du Gondor en allant ressusciter et chercher de l’aide auprès des anciens combattants.

Ce cycle étant clos, l’auteur en démarre un nouveau, en deux parties cette fois-ci. Vengeurs du Nouveau Monde ouvre donc dans le tome 4 avec la présence d’Ororo. Tornade chez les X-men, elle a également été vue comme une déesse avant qu’elle ne prenne conscience de son statut de mutante. Une thématique qui correspond à cette nouvelle intrigue puisque celle-ci sera moins politique, et plus accès sur les croyances du peuple. Ces superstitions vont se matérialiser aux quatre coins du Wakanda par une invasion de créatures.

Bien qu’ils ne puissent compter sur leurs dieux pour les aider, on peut tout de même apercevoir ces derniers furtivement. Autant que cela puisse l’être dans un comics. J’ai trouvé leur design vraiment cool et ça m’a donné envie d’en savoir plus sur eux. Mais outre l’imagerie de ces divinités, toute la partie graphique est particulièrement convaincante. Quand elle n’est pas gâchée pas d’innombrables bulles de dialogue. C’est surtout dans le cinquième tome, et seconde partie de Vengeurs du Nouveau Monde, que j’ai réussi à mettre des mots dessus.

Que ce soit Brian Steelfreeze sur le premier tome, ou Chris Sprouse sur les autres volumes, selon moi ces artistes ont réussi à insuffler un côté Batman animated serie. Une impression qui m’est venue à la vue des designs simples, formant une synthèse de ce qui a pu être fait au fil des années sur le personnage. J’ai donc au moins trouvé mon compte visuellement, à défaut de scénaristiquement. Étranger à cet univers que je trouve pourtant très attirant, même la venue d’un ennemi emblématique comme Ulysse Klaw n’aura pas suffi à me contenter.

Malgré tout, mon attention est déjà dirigée vers la suite de ce run par le même auteur avec Black Panther: l’empire galactique du Wakanda, que j’espère lire prochainement. Je pense pouvoir y trouver mon compte dans ce mélange entre space opera et culture ancestrale. En attendant, j’ai continué à explorer les sources d’inspiration de Black Panther: Wakanda Forever dont les trailers annonçaient l’introduction à l’écran d’Ironheart. Derrière ce pseudo se cache Riri Williams, et elle a fait sa première apparition sous la plume de Brian Michael Bendis.

Mais c’est surtout par l’entremise de Tony Stark que l’on fait sa rencontre. Mais avant d’en arriver là, le premier tome d’All New Iron Man va d’abord confronter le milliardaire à l’une de ses fréquentes remises en question. Le reboot du sous-titre est donc tout à fait adéquat pour celui qui va devoir se réinventer pour faire face à une dénommée Madame masque. Il pourra néanmoins compter sur Friday, son intelligence artificielle, mais aussi sur Doctor Strange le temps d’un caméo avant qu’un autre sorcier ne vienne prendre la relève: Fatalis.

Ennemi des Quatre fantastiques, il est ici un allié d’Iron Man. Une alliance contre nature qui apporte de l’imprévisibilité au récit. En tout cas, plus que d’habitude lorsque l’on met en scène un personnage comme Tony Stark. Face à Victor Von Doom, l’homme d’affaires est plus paranoïaque que jamais quant à ses véritables intentions. Les apparences sont donc souvent trompeuses, mais en ce qui concerne les dessins, ils rendent totalement justice aux armures. Celui qui se cache en dessous se voit quant à lui dessiner avec le visage de Santiago Cabrera en guise de modèle à partir du tome 2: War Machine.

Sous l’impulsion de Mike Deato Jr., qui succède à David Marquez, les illustrations se font moins dynamiques, mais s’inspire plus du cinéma. Ainsi, Doctor Doom pourrait être incarné par Vincent Cassel et j’ai également repéré Luke Perry dont l’apparence sert de camouflage à Tony. Pour ce qui est des autres personnages, j’ignore si eux aussi ont fait l’objet d’un casting de ce type, n’ayant pas toutes les références. En tout cas, il ne me semble pas que Riri Williams ressemble à Dominique Thorne, l’incarnation live de l’héroïne dans Black Panther: Wakanda Forever.

Son intégration est assez anecdotique, tant et si bien qu’elle ne prend même pas part à l’intrigue. C’est plus un récit annexe en comparaison aux changements majeurs dans l’entourage de Tony Stark. Ainsi, Mary Jane est devenue pour lui la nouvelle Pepper Potts, tandis qu’elle ne semble plus être en couple avec Peter Parker. J’ai d’ailleurs été surpris d’apprendre que ce dernier avait désormais sa propre société. Et qu’elle était plus grande que celle de Stark. Quant à Spider-Man, il est mentionné comme étant le garde du corps de Peter.

J’ai d’abord cru que cette intrigue se située en parallèle de celle du Superior Spider-Man, mais finalement il n’en est rien. Peut-être trouverais-je des réponses dans d’autres bandes-dessinées qui éclaireront mon ignorance. Quoi qu’il en soit, ça n’a pas gêné ma lecture outre mesure. Cela reste tout à fait compréhensible une fois que l’on a intégré l’information, et que l’on a fait le deuil sur ses connaissances encyclopédiques en matière de comics. Je n’ai pas la prétention de tout connaitre, et c’est d’ailleurs pour cette raison que j’en profite pour lire tout ce qui me passe sous la main dans ce domaine.

Cette sélection comics en a fait partie, sans pour autant remporter mon adhésion. J’ai pu combler mes lacunes sur ces personnages que je connaissais surtout par le prisme du grand écran. On retrouve d’ailleurs cette écriture cinématographique pour Tony avec une narration bavarde, mais suffisamment bien écrite pour rendre la lecture assez fluide. On assiste alors à des échanges dignes des improvisations de Robert Downey Jr. Ce second tome explore également la relation que Tony avait précédemment entamée, ainsi que le retour de son alcoolisme.

Un aspect qui a à peine été effleuré dans Iron Man 2 alors que cela fait partie intégrante du personnage. Une raison de plus pour continuer à suivre cette version papier de l’homme de fer. Celle-ci s’avère également plus logique en termes de connexion avec Riri Williams, là où dans le MCU il est le mentor de Peter Parker. Maintenant qu’il s’est sacrifié dans Endgame, cette relation avec Ironheart semble compromise. Mais pas impossible compte tenu des nombreux comebacks au cinéma.

Qu’il s’agisse de Black Panther, Iron Man ou Ironheart, ce ne sont pas ceux avec qui j’ai grandi, mais ils font partie de ceux que je vais continuer de suivre au format papier. Il me reste encore bien des récits à découvrir pour parfaire ma culture des comics. Et les adaptations cinématographiques ou télévisuelles restent toujours une bonne excuse pour s’y adonner. Plus il y en aura, plus des comics seront traduits dans nos vertes contrées. Finalement, c’est un mal pour un bien pour ceux, dont je ne fais pas partie, qui voit d’un mauvais oeil les comic book movies.

COURT MÉTRAGE

Werewolf by night

Intriguant projet qu’est ce Werewolf by night. Centré sur un obscur personnage, au sens propre comme au figuré, qui aurait dû être introduit dans la série Moon Knight, voilà qu’il fait son apparition dans un format spécial d’une cinquantaine de minutes. À cela, il faut ajouter une photographie en noir et blanc, dans le plus pur style des films de la Hammer, et le musicien Michael Giacchino à la réalisation. Bien entendu, le compositeur s’occupe également de la bande originale de cette production atypique.

Au regard du sujet, il s’agit aussi là d’une première incursion dans le domaine de l’horreur pour le Marvel Cinematic Universe. Un genre que le studio aborde comme un hommage en s’appropriant les codes du film de monstre. Même s’il y a eu des précédents dans ce registre, on ne peut pas dire que Moon Knight ou même Doctor Strange in the Multiverse of Madness aient été particulièrement terrifiants. Cela ne veut pas pour autant dire que Werewolf by night est plus jusqu’au-boutiste dans sa démarche.

Disons qu’il y plane une atmosphère vraiment propice à faire honneur au genre. Sans pour autant le parodier comme se plait souvent à le faire Marvel lorsqu’il s’agit de désamorcer une situation trop pesante. Et quoi de plus pesant qu’une réunion pour les funérailles d’une personne. C’est ainsi que commence ce récit, narré par une voix off qui annonce le contexte: Ulysse Bloodstone est mort et une épreuve est organisée afin de savoir qui va hériter de la pierre de sang. Il s’agit là d’un artefact puissant qui sera fixé à un monstre lâché dans un labyrinthe et que les participants devront traquer.

Parmi eux, Jack Russel, incarné par Gael Garcia Bernal. Pas vraiment le profil d’acteur que l’on pourrait s’attendre à voir débarquer dans le MCU. Loin d’être un habitué des blockbusters, sa présence dernièrement dans Old annonce peut-être une nouvelle direction concernant sa carrière. En tout cas, celle que prend son personnage dans l’histoire est plutôt intéressante. Surtout lorsqu’il croise le chemin de Man-Thing. Tous deux semblent avoir un passif en commun et leurs retrouvailles ont pour but de libérer cette créature. Plus que de s’emparer de la fameuse pierre.

Décidément, ce type de McGuffin est une idée fixe chez Marvel. Ceci dit, cette récurrence est cette fois-ci traitée sous un versant occulte. Sa mise en valeur contraste d’ailleurs avec l’imagerie monochrome, étant le seul élément rougeoyant de couleur. Et le seul aussi à pouvoir dévoiler les monstres à son contact. C’est ce qui arrivera à Jack Russel qui se révélera être le loup-garou du titre. Les tatouages sur son visage s’estomperont donc au profit d’une pilosité abondante, et d’une rage destructrice.

Mais la véritable attraction de cette production reste Man-Thing. Ted de son petit nom, son design est particulièrement proche des comics. Donc réussi. Autant que puisse l’être un amas de matière végétale en tout genre généré en image de synthèse. Mais l’utilisation du noir et blanc fait que l’on voit moins les défauts liés à l’utilisation de CGI pour donner vie à un personnage dans son ensemble. Mais l’épilogue qui verra le retour à la couleur sur la pellicule permettra de voir ce monstre hors de ce contexte purement cinématographique.

Ce parti-pris, on le doit à Michael Giacchino. L’artiste est loin d’être un novice dans le milieu puisqu’il est l’origine des partitions des plus grands blockbusters de ces dernières décennies. Une figure incontournable qui poursuit ici sa carrière en tant que réalisateur après un premier court-métrage et un épisode d’une web-série consacrée à Star Trek. Ce nouveau format pour Marvel est donc la suite logique pour l’apprenti cinéaste dont le potentiel s’avère aussi grand que ses capacités à composer des musiques mémorables.

En plus d’avoir l’oreille musicale, Giacchino semble donc avoir l’oeil pour la mise en scène. J’y ai vu notamment une préférence pour les travellings avant, dont deux particulièrement bien exécutés. Le premier lors de la métamorphose en lycan avec une débauche d’éclairs éclaboussant les murs d’une silhouette grandissante. Pour un résultat rappelant Frankenstein. Le second lors d’un affrontement menant vers une échappatoire jonchée d’obstacles venant éclabousser la caméra de leur sang.

Le filtre noir et blanc permet d’ailleurs de nombreux effets gore sans que cela ne soit atténué. Un moyen de contourner la censure qui apporte un vent de fraicheur sur le Marvel Cinematic Universe. Reste à voir comment vont s’intégrer et interagir ces nouveaux personnages avec ceux que l’on connait déjà. En tout cas, j’ai autant hâte de revoir ce duo, Jack Russel et Man-Thing, que de revoir Michael Giacchino sur d’autres projets derrière la caméra. Marvel ou pas.

TRAILERS

John Wick 4

Lorsque l’on voit cette nouvelle bande-annonce, il ne fait aucun doute que John Wick 4 va figurer parmi les productions qui filment mieux la France, que les cinéastes français. Mais peu importe la destination, qu’il s’agisse d’une course-poursuite autour de l’Arc de Triomphe, ou d’une chevauchée dans le désert, les décors sont grandioses. Ils sont surtout magnifiés par la réalisation de Chad Stahelski qui ne cesse de surprendre, épisode après épisode. Son style s’affine, tout comme son travail sur la lumière à base de néons qui crée des ambiances très différentes. Notamment dans les derniers plans où l’on voit John qui se relève sous la pluie, en contre-jour face à un projecteur. Imposant. Toutefois, au-delà de ces compositions visuelles marquantes, c’est surtout la mention de la famille de John comme membre de la Grande table qui suscite la curiosité. De quoi rebattre les cartes de cette organisation criminelle.

Avatar: la voie de l’eau

La fin de l’année semble être placée sous le signe des environnements aquatiques. Ainsi, après la déception de Black Panther: Wakanda Forever en ce qui concerne le royaume sous-marin de Namor, la suite d’Avatar s’immergera également dans les profondeurs. Et lorsque l’on connait l’attrait de James Cameron pour les océans, il y a de quoi être impatient. Les décors s’annoncent paradisiaques et la mise en scène du cinéaste semble avoir été conçue pour accentuer au maximum la 3D. Pas mal d’éléments sont situés au premier plan pour donner cette impression de relief que l’on verra en salle. Reste à voir si l’histoire centrée autour de la tribu de Neyteri, Jake et leurs enfants, sera à la hauteur de ces magnifiques images.

LITTÉRATURE

Maintenant qu’il fait tout le temps nuit sur toi

S’il y a bien un roman qui m’a donné le gout de la lecture, c’est celui-ci. L’appréhension était donc d’autant plus grande lorsque le moment fut venu de se replonger dans Maintenant qu’il fait tout le temps nuit sur toi. Pour la énième fois. En effet, au cours des années, je l’ai relu jusqu’à le connaitre sur le bout des doigts. Mais alors, pourquoi avoir autant d’inquiétudes à l’idée de le parcourir de nouveau? Parce que les dernières fois en date, ça n’était pas en tant qu’auteur.

Mon regard n’était alors pas aussi aiguisé qu’il peut l’être actuellement. Je n’avais pas cet esprit analytique sur toutes les oeuvres qui ont eu l’occasion de passer entre mes mains. Et surtout pas en étant de l’autre côté en tant qu’écrivain confirmé. J’avais donc un peu peur de faire face à une désillusion. Comme cela a pu être le cas précédemment avec 38 mini-westerns (avec des fantômes). Là, il n’en est rien puisque force est de constater que Mathias Malzieu a fait du chemin depuis ce recueil de nouvelles.

Mais là où ces petites histoires étaient semblables à des contes oniriques, ici c’est une histoire beaucoup plus personnelle qui nous est contée. Celle de la perte d’une mère, et sa famille qui tente de surmonter cette épreuve en restant souder. Même s’il n’est pas cité explicitement, l’auteur s’intègre lui-même à l’intrigue puisqu’il est possible de le reconnaitre à travers différents détails comme la mention d’un concert, ou sa maitrise des instruments de musique.

Car oui, Mathias Malzieu est avant tout le leader du groupe Dionysos, et ce roman s’accompagne de sa bande originale avec l’album Monsters in love. On y retrouve donc également Giant Jack, docteur en ombrologie, qui va venir aider le personnage principal à faire son deuil. On en suit donc chaque étape, tout en sachant que cette disparition sera insurmontable. Même pour un adulte. Cela m’avait grandement touché en tant qu’ado, le relire en étant plus âgé n’a fait que décupler ce sentiment: nous sommes tous égaux face au décès d’un être cher.

L’auteur parvient à mettre des mots sur ces émotions que l’on a tous déjà ressenties sans pouvoir les expliquer. Et il y parvient avec une facilité déconcertante. Une forme d’empathie se crée alors pour une mère que l’on n’a jamais rencontrée, mais que l’on imagine aimante pour avoir élevé un fils aussi reconnaissant que Mathias. Et pour avoir fait de lui un écrivain aussi talentueux. Il parle avec le coeur, mais il écrit aussi avec. Et si sa première publication pouvait donner l’impression de battements à tout rompre, ici il fait bien plus preuve de cohérence cardiaque.

Sa plume s’est affutée tout en conservant son style très imagé. Ou mon idée d’une sorte de perfection littéraire que j’aimerais atteindre. Car non seulement ce roman m’a donné le gout de la lecture, mais il m’a aussi donné celui de l’écriture. C’est donc en vain que j’essaye d’atteindre ce niveau. Un idéal capable d’évoquer des images dans l’esprit de mon lecteur, tout en gardant cette fraicheur dans la narration. Ce combo, Mathias Malzieu le maitrise à la perfection dans cet ouvrage qu’il aurait assurément préféré ne jamais avoir eu à écrire.

JEU VIDÉO

Dishonored: la mort de l’Outsider

Après avoir enchainé les deux premiers Dishonored, sans que ce titre ne leur porte malheur, j’avais décidé de varier un peu tout en restant chez Arkane Studios. Au final, c’est l’univers futuriste de Prey qui s’est avéré déshonorant par rapport à leurs productions précédentes. De ce fait, lors de mon retour dans ce monde steampunk, j’appréhendais la manière dont le dernier opus de cette trilogie allait se conclure. Une crainte légitime si l’on part du principe que chaque jeu du studio est meilleur que le précédent.

En ce qui me concerne, ça n’est pas ce que j’ai ressenti lors de mon exploration de Prey. Au contraire. Et pour cause, il s’avère que ce titre de science-fiction a été développé par l’équipe d’Austin, et non celle de Lyon en charge de Dishonored. Bien qu’il fasse partie de la même structure, le savoir-faire semble ne pas être le même. Si crainte il y avait, elle n’était donc pas fondée. Elles se sont par contre reportées sur le funeste sous-titre de ce volet: Dishonored: la mort de l’Outsider. À partir de là, il n’y avait plus trop de suspense quant au sort de l’un de mes personnages préférés de cette licence.

C’était au moins l’assurance d’y voir un jeu entièrement consacré à sa personne, et au développement de la mythologie qui l’entoure. Bien évidemment, il n’est pas possible d’incarner cet être énigmatique. Ainsi, après Corvo Attano et sa fille, Emily Kaldwin, on a l’occasion de prendre le contrôle de Billie Lurk. Il s’agit là d’une ancienne disciple de Daud et c’est ce mentor que l’on va devoir retrouver dans un premier temps. Une fois chose faite, l’Outsider deviendra notre principale cible. Et donc par conséquent, les adorateurs de son culte.

Sachant que dans les précédents opus, nos pouvoirs venaient de cet être surnaturel, il y allait y avoir une sorte de conflit d’intérêts dans ce dernier opus. Pas rancunier pour autant alors que l’on cherche à l’éliminer, l’Outsider nous fournira de nouvelles capacités pour se frayer un chemin jusqu’à lui. Mais avant, il faudra parcourir les rues de Karnaca, que l’on avait déjà exploré dans Dishonored 2. Malgré tout, il reste des quartiers que l’on n’a pas explorés et ils sont toujours aussi bien réfléchis dans leur game design.

Ils prennent notamment en compte le pouvoir de prescience. Lorsque l’on y a recourt, cela nous offre la possibilité de sortir de notre corps pour explorer les environs et de laisser un marqueur à un endroit inaccessible pour ensuite s’y téléporter. Une trouvaille assez originale qui repense notre manière de jouer. Sinon, il reste le bon vieux pouvoir de téléportation en ligne droite, à ceci près qu’il est moins bien géré en termes de réception que dans les deux autres opus.

Autre différence par rapport à ces derniers, désormais les rats ne sont plus une menace. Au contraire, auparavant ils étaient un vecteur de propagation de la peste, maintenant ils propagent des rumeurs. En effet, il y a la possibilité d’écouter les pensées des rats, et il y a là quelques informations à y récolter. Malgré ces quelques nouveautés, rien de révolutionnaire à l’horizon, ou du calibre du pendule temporel dans le deuxième opus. Les innovations sont assez discrètes dans l’ensemble.

Même la double lame permettant de tuer l’Outsider n’a rien de transcendante. Outre les dégâts qu’elle provoque au corps à corps, cette épée permet juste de propager une vague d’énergie lorsque l’on frappe dans le vide. Et puisque l’on parle de vide, le territoire qu’est le Grand vide n’est accessible que lors du dernier niveau. Une déception d’autant plus grande que cet au-delà est un environnement que j’avais adoré parcourir dans les premiers jeux. Certes, on est plus libre de nos mouvements, mais cela reste insuffisant.

Je me voyais déjà en train de parcourir cette zone fantomatique durant toute une aventure. J’aurais tellement aimé passer plus de temps dans cette espèce d’upside down, et pas seulement en guise de final. Surtout lorsque l’on voit certains ennemis au design vraiment très intéressant qui peuple cet espace. C’est dommage d’être passé à côté de la connexion que ce monde entretient avec la réalité des autres personnages. Il y avait surement moyen d’alterner entre les deux comme avec le fameux pendule temporel du 2.

D’ailleurs, à ce propos, ce titre ne porte aucun numéro. Conçue à l’origine comme étant un DLC, cette aventure est à peine plus longue qu’un contenu additionnel de ce type. Pourtant, Dishonored: la mort de l’Outsider fait bien office de conclusion à cette saga. Une fin qui méritée mieux, qui méritée un jeu à part entière pour donner de l’ampleur à la quête de Billie Lurk. Mais bon, au moins cette durée de vie réduite permet de ne pas avoir à se coltiner plus que nécessaire les innombrables informations complémentaires à lire, et ça, c’est un sacré gain de temps.

MES ATTENTES POUR LE MOIS QUI DÉBUTE

Dernière ligne droite avant que 2022 ne touche à sa fin, AKA le meilleur mois de l’année: décembre. Je ne suis pas très objectif puisque celui-ci va commencer par mon anniversaire. J’y vois surtout l’opportunité de me fixer de nouveaux objectifs à accomplir, en marge des résolutions de début d’année que tout le monde peine à tenir. Et du monde, je vais en voir à l’occasion de la fête des Lumières à Lyon. Je suis curieux de voir quel compromis sera fait pour pouvoir tenir la promesse d’une sobriété énergétique. Mais j’espère surtout que l’émerveillement sera de la partie.

Rendez-vous est également pris au marché de Noël. Il me tarde de déambuler dans les allées pour voir les différents artisans, mais aussi pour sentir les effluves de nourriture. Et hésiter entre une tartiflette, des churros, de la poutine et autres bratwursts. En tout cas, une chose est sûre, c’est que la saison des raclettes est enfin ouverte! Ce n’est pas ce que je digère le mieux, mais les occasions sont suffisamment rares pour que je puisse faire une entorse, à mon estomac. De toute façon, ma nourriture principale reste les films et pour le coup, je vais être servi.

Avec la sortie d’Avatar: la voie de l’eau, il y a de quoi terminer cette année de cinéma en beauté! Honnêtement, je n’y croyais plus et c’est peut-être le plus beau cadeau de Noël pour un cinéphile adepte de productions à grand spectacle. James Cameron va distribuer les présents en avance, mais ça ne remplacera pas la magie du 24 et du 25 décembre. Les décorations ne vont pas tarder à envahir l’appartement, mon pull moche de Noël est prêt, et la première case de mon calendrier de l’avent est déjà ouverte.